Предложения, в которых нет «лица» и действие происходит само собой: «Вечереет», «Знобит», «Не спится».

Безличные предложения – это такие предложения, в которых действия происходят как будто сами по себе. То есть нет «лица», которое их выполняет. Например, вот предложение «Вечереет». Кто виноват в том, что вечереет? Никто. Просто так происходит, само по себе. Другой пример: «Мне очень жаль» – кто виноват, что мне «жаль»? Тоже никто. Как-то так вышло, что у меня в душе появилось это чувство.

Давайте посмотрим, какими бывают эти предложения.

- Виды безличных предложений

- С безличным глаголом

- С личным глаголом в значении безличного

- С возвратным глаголом в значении безличного

- Со словом «нет»

- С инфинитивом

- С категорией состояния

- Со словами «можно», «нужно», «надо», «нельзя» и другими подобными

- Зачем нужны безличные предложения

- Полезные материалы по теме

- Безличные глаголы, что это такое? Изучаем без зубрежки.

- Безличные глаголы – эмоциональность и образность речи.

- Глагол – это второй по важности после существительного член предложения

- Что такое глагол

- История глагола

- Начальная форма глагола

- Морфологические признаки глагола

- Спряжение глаголов

- Если окончание ударное

- Если окончание безударное

- Вместо заключения

- Комментарии и отзывы (2)

- 📽️ Видео

Видео:Безличное предложениеСкачать

Виды безличных предложений

У всех безличных предложений есть только сказуемое. Подлежащего нет. Но это сказуемое может быть разным, отсюда разные типы безличных предложений.

С безличным глаголом

Глаголы типа «теплеет», «вечереет», «знобит», «тошнит», «мутит» – безличные. К ним вообще нельзя подобрать подлежащее, нельзя сказать «Я тошню» или «День вечереет» – получается бессмыслица.

Если видите такой глагол – сразу делайте вывод, что предложение безличное.

С личным глаголом в значении безличного

Бывают глаголы, которые употребляются в безличном значении, но к ним можно подобрать контекст, в котором они станут «личными». Например, глагол «мутит» в предложении «Меня что-то мутит все утро» – безличный, а предложение, соответственно, односоставное и тоже безличное.

А вот пример, когда мы подобрали подлежащее: «Я не хочу мутить воду». Тут у глагола «мутить» появилось другое значение, он обозначает уже не состояние организма, а процесс, когда кто-то делает воду мутной. Чаще даже такое выражение используется в переносном смысле: «Он любит воду мутить» = «Он любит все запутывать».

Другие примеры: «В лесу пахнет озоном» – безличное предложение, действие происходит само по себе – просто вот «пахнет» и все тут. «Солянка пахнет очень вкусно» – здесь уже есть подлежащее «солянка» и сказуемое «пахнет».

С возвратным глаголом в значении безличного

Иногда прибавление постфикса «-ся» делает глагол безличным. Смотрите: «Я верю, я плачу» – «И верится, и плачется» (из Лермонтова).

Мы часто используем такие глаголы, когда говорим о своем состоянии или состоянии другого человека: «Мне не спится», «Ребенку не сидится на месте», «Не сиделось тебе дома!»

Со словом «нет»

«Нет» – это простое глагольное сказуемое. В том, что чего-то нет, никогда никто не виноват, смотрите:

- У меня нет денег.

- В школе нет отопления.

- На дорогах нет асфальта.

- В лесу нет волков.

- На небе нет облаков.

Кто делает так, что у вас нет денег, дорога без асфальта, школа без отопления, лес без волков? Никто. Просто как-то вот так вышло.

«Нет» всегда превращает предложение в безличное.

С инфинитивом

Инфинитив может делать предложение безличным, когда указывает на неизбежность: «Бродить тебе по свету до Судного дня!», «Не нагнать тебе бешеной тройки» (из Некрасова), «Ждать придется до рассвета», «Быть дождю с градом».

Следите за тем, чтобы в предложениях с инфинитивом не было подлежащего, иначе они просто будут двусоставными: «Я люблю учиться».

С категорией состояния

Категорию состояния надо обязательно отличать от наречий и кратких прилагательных. Откройте все три статьи и прямо сейчас прочитайте. Если не сможете их различать – всегда будете путаться в синтаксисе.

Примеры предложений с категорией состояния: «Мне холодно, грустно, одиноко, весело», «На площади как-то безлюдно», «В лесу сумрачно, призрачно, страшно, тоскливо».

В этих предложениях, как видите, подлежащих тоже нет, только сказуемые. Вот как-то так получается, что человеку грустно, холодно, страшно и пр.

Запомните, эти сказуемые – составные именные. Потому что в них есть глагол-связка «есть» и именная часть, которая как раз выражена категорией состояния: «Мне есть грустно». Чтобы эту связку «увидеть» и не забыть про нее – ставьте предложение в прошедшее время: «Мне было грустно», «В лесу было страшно», или в будущее: «Нам будет весело», «Завтра на площади будет безлюдно».

Со словами «можно», «нужно», «надо», «нельзя» и другими подобными

Смотрите: «Мне надо работать», «Здесь можно разворачиваться», «В подъезде нельзя курить» – это безличные предложения. Мы не сообщаем о том, кто разрешает/запрещает делать действие. Нам это вообще без разницы. Мы просто хотим сказать, что что-то можно, а что-то нельзя.

Всё, мы разобрали с вами все типы безличных предложений. Когда я должен определить, безличное предложение или нет, я не смотрю, чем выражено сказуемое, я просто пытаюсь понять смысл. Если описывается состояние природы или человека, возможность/невозможность совершения действия, отсутствие какого-то предмета – я сразу понимаю, что передо мной безличная конструкция.

Перечитайте еще раз все примеры и попробуйте «почувствовать» их «безличность».

Видео:Максим Ачкасов - Вопросительные предложения без вспомогательных глаголов в английском языкеСкачать

Зачем нужны безличные предложения

Иногда по-другому сказать нельзя. Потому что ситуация есть, а виноватого нет. «В речке нет рыбы» – кто в этом виноват? Рыбаки, качество воды, сама рыба, которая уплыла куда-то? Не знаю. И мне не важно. Мне важно сказать, что рыбы нет.

Когда на улице «вечереет», мне тоже неинтересно, кто в этом виноват. Я просто хочу сказать, что «вечереет».

И со словами «тошнит», «знобит» – тоже самое.

Иногда безличные предложения нужны для того, чтобы сделать на чем-либо акцент. Например, мы можем сказать, что «Администрация вуза запретила курить на вузовской территории» – курильщики подумают: «Вот заразы!»

А мы ведь не это хотели сказать. Мы не администрацию хотели обидеть. Нам надо было донести до людей, что «Курить нельзя».

Сравните: «Браконьеры убили всех волков» – хотим сказать, что браконьеры плохие. «В лесу нет волков» – просто констатируем факт. Мы не знаем, кто в этом виноват, но хотим донести информацию, что волков нет. Ходите по лесу спокойно, волки вас не съедят.

Видео:УРОК 11. ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ГЛАГОЛА / САМЫЕ ВАЖНЫЕ ПРАВИЛАСкачать

Полезные материалы по теме

Я на этой неделе допишу статьи по другим типам односоставных предложений. Подпишитесь на рассылку, чтобы ничего не упустить. Каждую неделю я буду вам присылать новые статьи из рубрики Образование.

Пробегитесь глазами по этим трем подборкам с курсами русского языка. Они помогают системно подготовиться к экзаменам, лучше писать проверочные работы. Я старался собирать в подборках материалы для всех классов:

Уважаемые читатели, напишите, пожалуйста, объяснил ли я вам тему «Безличные предложения». Если я со своей задачей не справился – смело критикуйте, буду дорабатывать текст.

Я хочу, чтобы каждая статья в этой рубрике приносила читателям пользу. Форма для комментариев чуть ниже – немного прокрутите мышью и увидите ее.

Видео:Разбор 7 варианта сборника ФИПИ Вербицкой | ЕГЭ 2024 по английскому языкуСкачать

Безличные глаголы, что это такое? Изучаем без зубрежки.

Часто нам приходится описывать различные явления природы, физическое или психическое состояние окружающих нас живых существ, давать советы. В таких случаях на помощь приходят безличные формы глаголов.

Если в предложении действие происходит без действующего лица или предмета, то в нем употребляются глаголы, которые называются безличными. Процесс совершается сам по себе без субъектов. В таких предложениях нет места подлежащему, а глагол является сказуемым. Для чего же нам так нужны безличные глаголы?

Видео:Простая схема как правильно строить предложения в английскомСкачать

Безличные глаголы – эмоциональность и образность речи.

Как мы уже выяснили, в предложениях отсутствует подлежащее. Его в данном случае быть не может ни при каких условиях. Следовательно, безличные глаголы приобретают основное смысловое значение. Они выполняют роль главного члена (сказуемого) в предложении. Безличные глаголы характеризуют различные неконтролируемые состояния природы, человека, живых существ и самопроизвольные действия. Они придают речи эмоциональную окраску, образность и обогащают русский язык.

Рассмотрим на примерах несколько групп таких глаголов.

Первая группа – это безличные глаголы, описывающие природные явления.

- За окном смеркается и вьюжит. И повеяло зимой, холодает.

- Как же сильно подмораживает. И меня это совсем не завораживает.

- Потеплело бы поскорей и запахло бы весной побыстрей.

- Будет раньше светлеть и позже темнеть.

Обратите внимание, что безличные глаголы стоят в предложениях только в определенных формах. В изъявительном наклонении они употребляются в настоящем и будущем времени, в третьем лице единственном числе. Например, смеркается, вьюжит, холодает, подмораживает, не завораживает, будет светлеть.

В прошедшем времени безличные глаголы употребляются в форме среднего рода. Например, повеяло зимой.

В среднем роде безличные глаголы употребляются и в условном (сослагательном) наклонении. Например, потеплело бы, запахло бы.

В форме инфинитива безличные глаголы тоже встречаются не редко. Например, темнеть.

Вторая группа – безличные глаголы, помогающие передать физическое или психологическое состояние, ощущение человека или любого другого живого существа.

- Мне сегодня не думается, не читается, не играется.

- Дома тоже мне не сидится.

- Ведь в такой хороший денек,

- Дышится на улице легко и хочется веселиться.

- Кошке сегодня нездоровится.

- Ее лихорадит и знобит.

- И потому ей взгрустнулось.

- Где же доктор Айболит, сразу мне подумалось?

Из этих примеров можно заметить, что многие безличные глаголы образованы от личных форм в третьем лице, единственном числе с помощью постфикса -ся-. Это следующие слова: читается, играется, сидится, дышится, веселиться, нездоровится. В примере употреблены и другие безличные глаголы: взгрустнулось, подумалось, лихорадит, знобит. Их легко найти в предложениях по отсутствию подлежащего.

Третья группа безличных глаголов применяется при необходимости выразить желание, возможность действий, отсутствие или наличие чего-либо.

- По утрам всем следует делать зарядку.

- Надлежит пораньше встать.

- Рекомендуется потянуться сначала для порядку.

- Хочется здоровым быть?

- Главное — не лениться.

- Человеку подобает каждый день трудиться.

- Сил вам вдруг не достает, времени не хватает.

- Хватит лень вам поощрять.

- Режим дня соблюдать человеку подобает.

Легко заметить, что в рифмованных строчках использованы безличные глаголы третьей группы: следует, надлежит, рекомендуется, хочется, подобает, не достает, не хватает, хватит.

Для закрепления материала хочется еще добавить несколько примеров предложений с личными и безличными глаголами. Надеюсь, это поможет лучше разобраться в теме. В русском языке существует большое количество личных глаголов, которые способны выступить в безличной форме.

- Деревья скинули листву.

- Наступил рассвет.

- Пожилой человек дышит легко, не смотря на подъем по лестнице.

- Люди всегда стремятся быть счастливы и любимыми.

- С севера подул прохладный ветер.

- Духи пахнут жасмином.

- Мальчику кинули палку.

- Рассвело.

- После дождя дышится легко.

- Следует стремиться быть счастливыми.

- На улице похолодало.

- В воздухе пахнет цветущим садом.

На примере данных предложений видна взаимосвязь личных и безличных глаголов в русском языке. Трудностей с их различием обычно не возникает. Отсутствие подлежащего и невозможность его вставить — основная особенность, которая помогает сразу определить безличные глаголы в предложении. В данном случае действие происходит само собой, независимо от конкретного лица (предмета). Советую запомнить, что безличные глаголы употребляются в определенной форме и не меняются по числам, лицам и родам и не образуют причастий, деепричастий.

В заключение хочется пожелать обучения без зубрежки. Занимайтесь с удовольствием. Русский язык богатый, красивый и могучий. Употребление безличных глаголов разнообразит вашу речь, придаст ей эмоциональности, образности, художественности.

Видео:Неполные предложенияСкачать

Глагол – это второй по важности после существительного член предложения

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru.

Уверен, о том, что такое ГЛАГОЛ, знают все! Ну, или хотя бы имеют представление и могут объяснить своими словами.

Но в этой статье мы расскажем о многочисленных нюансах, связанных с этим понятием.

О том, что все без исключения проходят в школе, но могли уже и подзабыть.

Видео:Определенно-личное предложениеСкачать

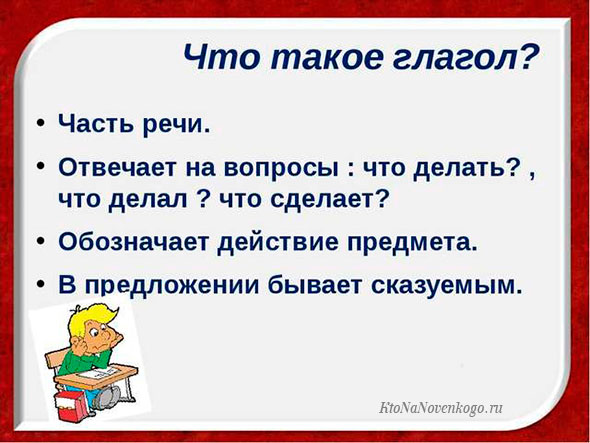

Что такое глагол

Глагол – это часть речи, которая в первую очередь обозначает действие, совершенное кем-то или чем-то, а также над кем-то или над чем-то. Также это процесс, отношение и состояние любых одушевленных лиц, предметов или явлений.

По частоте употребления в нашей речи глагол занимает почетное второе место после существительного. Распознать его очень просто.

Он отвечает всего на два вопроса – «Что делать?» и «Что сделать?», а также их различные формы.

(что делает?) парус одинокий. (М.Лермонтов)

Итак, она (что делала?) Татьяной. (А.Пушкин)

(что делаю?) грозу в начале мая. (Ф.Тютчев)

Все теперь (что сделано?) без возврата. (С.Есенин)

Как уже было сказано, глаголы обозначают:

- Действие – мыть, стелить, бежать;

- Процесс – объяснять, изучать, готовить;

- Состояние – любить, болеть, грустить;

- Отношение – нравиться, интересовать, предпочитать.

Глагол относится к так называемым самостоятельным частям речи. Это те, которые могут существовать сами по себе. К ним же относятся существительные, прилагательные, местоимения, наречия и причастия.

А вот предлоги, союзы и частицы – это зависимые части речи, потому что сами по себе они не имеют смысл и употребляются только вместе с другими словами.

Видео:Неопределенно-личное предложениеСкачать

История глагола

Слово «глагол» имеет древнеславянские корни, и тогда говорили с мягким знаком на конце – «глаголь». А славяне полностью заимствовали его из древнегреческого и латыни, где оно произносится точно также.

Но вот что интересно! Изначально «глаголь» обозначал вовсе не действие. Его дословный перевод был «слово, речь». Соответственно, глаголить – разговаривать, произносить. Глаголевый – многословный, разговорчивый.

Более того, азбука древних славян называлась «Глаголица». А четвертая буква в ней, как и сейчас это «Г», называлась «глагол» и означала все то же «слово».

Или вспомните знаменитые строчки из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Пророк»:

Глаголом жги сердца людей.

В этом контексте имеется в виду именно старое значение слова. То есть Пушкин хотел сказать, чтобы пророк шел и словами (глагол) будил (жги) что-то хорошее в людях или доносил до них какие-то истины.

Но кстати, и сегодня мы иногда употребляем слово глагол в значении «слово, речь». Когда мы говорим «разглагольствует», подразумеваем «много говорит, болтает».

Видео:Синтаксический разбор предложения. Как выполнить синтаксический разбор по членам предложения?Скачать

Начальная форма глагола

Начальную форму глагола называют ИНФИНИТИВ от латинского слова «infinitivus», что означает «неопределенный». Ее так иногда и называют неопределенной формой глагола.

Инфинитив отвечает на вопрос «Что делать?» и бывает нескольких видов:

- С окончанием на «-ть». Это самый распространенный вариант. Здесь «ть» является суффиксом, а перед ним чаще всего стоит главная буква. Например: стоять, читать, готовить, учить, любить. Но есть и варианты, когда перед «-ть» стоит согласная. Например: лезть.

- С окончанием на «-ти». Этот суффикс используется, когда корень глагола оканчивается на согласную букву. А на само «-ти» ставится ударение. Например: идти, везти, нести.

- С окончанием на «-чь». Например: стеречь, печь, беречь. Но частица «-чь» здесь является не суффиксом, а частью корня.

Видео:Может ли быть сказуемое НЕ глаголом? Сказуемое выраженное существительнымСкачать

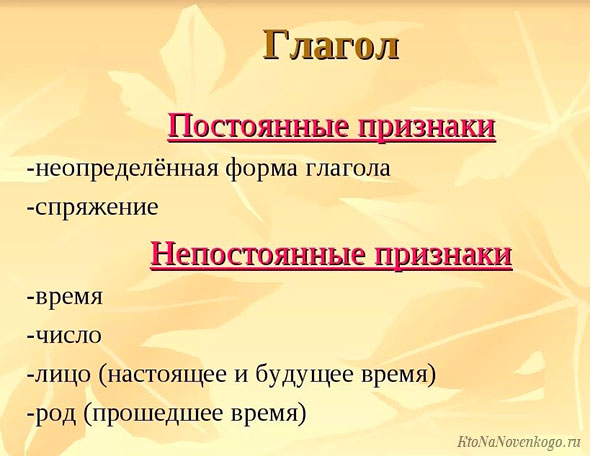

Морфологические признаки глагола

У глаголов есть следующие признаки:

- Лицо. Их всего три, и зависят они от местоимений, которые можно поставить перед глаголом.

- Первое лицо – я, мы (читаю, читаем)

- Второе – ты, вы (читаешь, читаете)

- Третье – он, она, оно, они (читает, читают)

Интересный факт! В древние времена у глаголов было четыре времени. Было еще дополнительное «прошлое», которое после того, как произошло еще какое-то действие. Например, он сел читать, когда пришел домой.

- Изъявительное, которое показывает реальное положение дел (я читаю, читал, буду читать).

- Условное или сослагательное – выражает желание и возможность (я бы почитал).

- Желательное – выражает желание, подтвержденное действием (давай почитаю, почитаю-ка).

- Повелительное – приказ другому человеку (читай!).

- Позволительное – разрешение сделать что-то (пусть читает).

- Предлагательное – предложение другому человеку сделать что-то сообща (давай почитаем).

- Совершенный – отвечает на вопрос «Что делать?» (читать).

- Несовершенный – отвечает на вопрос «Что сделать?» (почитать).

У большинства глаголов возможны оба вида, но есть и такие, которые употребляются только в одном.

Видео:Односоставные предложенияСкачать

Спряжение глаголов

Еще один признак глаголов, о котором стоит поговорить отдельно. Это целая система изменений слов в настоящем и будущем времени (изменение глаголов по временам, числам, лицам и родам).

Спряжения бывают двух видов – первое и второе, и обозначаются они римскими цифрами I и II. Чтобы определить спряжение глагола, нужно смотреть на окончание. Какое оно – ударное или безударное.

Если окончание ударное

Для определения спряжения надо просто запомнить:

- К первому спряжению относятся глаголы, которые оканчиваются на ут/ют, ете/ёте, ем/ём, ет/ёт, ешь/ёшь и у/ю.

- Ко второму спряжению относятся глаголы, у которых на конце ат/ят, ите, им, ит, ишь, у/ю. Например: лететь – летят – летите – летим – летит – летишь .

Глагол с приставкой спрягается точно так же, как и без нее. И для простоты эту приставку можно просто не замечать. Например: закричать – кричать, переспать – спать, дописать – писать.

Если окончание безударное

В этом случае все несколько сложнее. И какой бы глагол нам ни попался, надо будет переводить его в инфинитив.

И если начальная форма глагола имеет окончание «ить», то это второе спряжение. Например: спорить, помнить, верить. Но в данном случае есть исключения, которые надо просто запомнить – слова зыбиться, зиждиться и брить относятся к первому спряжению.

А вот к первому спряжению относятся все остальные глаголы, у которых окончания заканчиваются не на «ить», а на любые другие буквы. Хотя и здесь есть исключения – зависеть, вертеть, обидеть, терпеть, ненавидеть, смотреть, видеть, слышать, держать, дышать, гнать.

Видео:Русский 6 Безличные глаголыСкачать

Вместо заключения

Многие писатели и лингвисты очень тепло отзывались всегда о глаголах. Они считали эту часть весьма сложной, но способной оживить любой текст. Вот вам только несколько подобных примеров:

Найти нужный глагол для фразы, означает дать движение этой фразе (А.Толстой)

Глагол придает предложению жизнь. И оживляет некоторые слова рядом с собой. (Н.Грач)

Глаголы оживляют все, к чему приложены. (А.Пешковский)

Вот и все, что мы хотели рассказать о глаголах.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Оживить текст — это мягко сказано, без глагола я себе не представляю выражение хоть какой-нибудь здравой мысли, а в английском языке вообще не может быть предложений без глагола.

Сразу вспомнила нашу любимую учительницу русского языка Людмилу Георгиевну и ее уроки. Как она учила нас запомнить глаголы-исключения, относящиеся ко второму спряжению. Это было почти стихотворение:

гнать, держать, смотреть и видеть, ненавидеть и обидеть, дышать, слышать и вертеть и зависеть и терпеть.

📽️ Видео

Do или Be в вопросах. Какой глагол использовать? Английская грамматика простоСкачать

Простые и сложные предложения. Чем отличается простое предложение от сложного?Скачать

Главные члены предложения – подлежащее и сказуемоеСкачать

Урок немецкого языка #36. Инфинитивные предложения в немецком языке.Скачать

Урок 2. Без чего не существует 😱английское предложение. Подлежащее и сказуемое 🤯Скачать

Составное именное сказуемоеСкачать

Главные и второстепенные члены предложения. Как разобрать предложение по членам?Скачать