В русском языке определенные категории глаголов могут присоединять прямое дополнение. В этом случае речь идет о переходности глаголов. В статье подробно описаны особенности переходных и непереходных глаголов с приведением наглядных примеров.

- Что такое переходность глаголов?

- Особенности переходных глаголов

- Особенности непереходных глаголов

- Как определить переходность глагола?

- Переходные и непереходные глаголы в русском языке

- Что такое переходные глаголы

- Какие глаголы являются непереходными

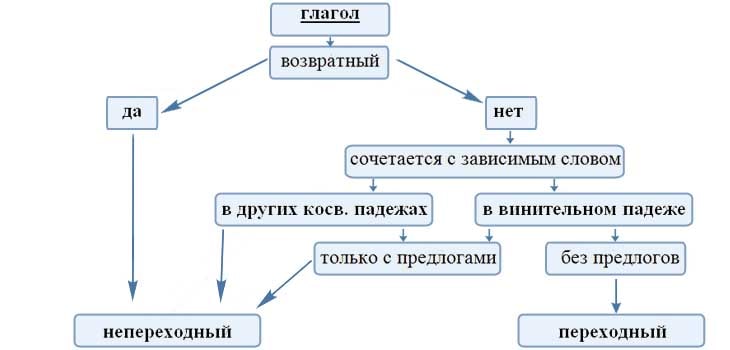

- Алгоритм определения переходности/непереходности глагола

- Видеоурок

- Что такое переходные и непереходные глаголы: как определить, примеры

- Что такое переходный глагол

- Что такое непереходный глагол

- Как отличить переходный глагол от непереходного

- Порядок действий при определении переходности

- Влияние многозначности на переходность

- 🎬 Видео

Видео:Русский язык 6 класс.Глаголы переходные и непереходныеСкачать

Что такое переходность глаголов?

Переходность глагола – грамматическая категория глагола, отражающая способность глагола присоединять прямое дополнение. То есть, переходность указывает, может ли глагол управлять беспредложными существительными, обозначающими объект действия (предмет, человека, животное и т. д.).

В русском языке существуют переходные и непереходные глаголы, которые различаются по значению и особенностям управления.

Видео:84 школьников НЕ ЗНАЮТ ЭТОГО — Переходные и Непереходные ГлаголыСкачать

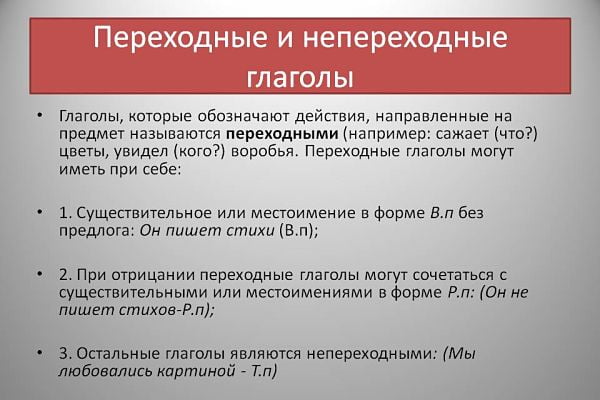

Особенности переходных глаголов

Переходные глаголы – это глаголы, обозначающие отношение либо действие, направленное на определенный объект (предмет, лицо) и переходящее на этот объект. Переходные глаголы управляют беспредложной формой существительного в винительном падеже.

Если глагол находится в отрицательной форме, то управление осуществляется существительным в родительном падеже. Также управление родительным падежом возможно тогда, когда речь идет о части объекта.

которые читают вместе с этой

С лексической точки зрения переходные глаголы могут обозначать:

- Процесс создания, изменения или уничтожения объекта (написать книгу, сжечь полено);

- Чувственное восприятие (ощущать тепло, слышать шорохи);

- Воздействие на объект, которое не изменяет его (благодарить друзей, гладить кота);

- Отношение к объекту (ненавидеть грубость, предпочитать кофе).

От переходных глаголов образуются страдательные причастия.

Видео:Переходные и непереходные глаголыСкачать

Особенности непереходных глаголов

Непереходные глаголы – глаголы, обозначающие действие, которое не переходит на прямой объект и не нуждаются в таком объекте. Как правило, с существительными в винительном падеже такие глаголы не сочетаются.

С лексической точки зрения непереходные глаголы могут обозначать:

- Психическое, физическое состояние, положение в пространстве (грустить, заболеть, присесть);

- Движение и существование (ходить, передвигаться, быть, являться);

- Профессиональные либо непрофессиональные занятия (слесарничать, лентяйничать);

- Становление и выявление качеств (подрастать, краснеть, уменьшаться).

Видео:Глаголы переходные и непереходныеСкачать

Как определить переходность глагола?

Подводя итоги, можно выделить 3 основных способа определить переходность глагола:

Видео:Переходные и непереходные глаголы. Русский язык.Скачать

Переходные и непереходные глаголы в русском языке

Глаголы русского языка делятся на переходные и непереходные. Грамматическая категория переходности является постоянным признаком каждого глагола.

Выясним, что такое переходные и непереходные глаголы в русском языке.

Видео:Глаголы переходные и непереходныеСкачать

Что такое переходные глаголы

Переходными являются те глаголы, которые управляют или способны управлять прямым дополнением, выраженным чаще всего формой винительного падежа без предлога существительного или местоимения, например:

- превосходить (кого?) соперника;

- нести (что?) корзинку;

- различать (что?) признаки;

- увидеть (кого?) её;

- заметить (что?) нечто серое.

| ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ | НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ |

|---|---|

| везти санки | бродить по лесу |

| увидеть мальчика | стоять на мосту |

| написать письмо | помогать маме |

| учу уроки | руководить командой |

Действие, обозначенное переходным глаголом, предполагает обязательное наличие объекта. Объект, на который направлено действие, выражается:

1. существительным или местоимением в форме винительного падежа без предлога:

- встретить (кого?) подругу;

- нарисовать (что?) пейзаж;

- хвалить (кого?) его;

- обозначить (что?) что-либо;

2. формой родительного падежа существительного, обозначающей часть от целого:

- поешьте (чего?) супа, борща, каши;

- выпил (чего?) кефира, кваса, молока, чая;

- купила (чего?) моркови, хлеба, колбасы, мяса;

3. формой родительного падежа существительного или местоимения при сказуемом с отрицанием:

- не подождешь (кого?) приятеля;

- не брал (чего?) тетради;

- не услышал (кого?) его;

- не вижу (чего?) ничего.

Переходные глаголы образуют страдательные причастия прошедшего времени, обозначающие признак предмета, на который направлено действие со стороны другого предмета, например:

- засеять — засеянное пахарем поле;

- разбросать — разбросанные ветром листья;

- покинуть — покинутый жителями город;

- расколоть — расколотый одним ударом орех.

Видео:Русский язык 6 класс (Урок№88 - Глаголы переходные и непереходные.)Скачать

Какие глаголы являются непереходными

Непереходные глаголы не способны управлять прямым дополнением без предлога и не нуждаются в этом.

Например:

- беспокоиться (о ком?) о детях;

- верить (во что?) в справедливость;

- сочувствовать (кому?) ему;

- размышлять (над чем?) над проблемой.

Чтобы выяснить, какие глаголы отнесем к непереходным, сравним два предложения:

Он показал бы ей новый, неведомый мир, прекрасные цветы подводных полей (Александр Беляев. Человек-амфибия).

Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер (Александр Пушкин. Пиковая дама).

В этих отрывках из художественных произведений используются, на первый взгляд, похожие глаголы:

- показал (что?) мир;

- офицер (что сделал?) показался.

Глагол «показал» является переходным, так как управляет существительным в форме винительного падежа без предлога. А возвратный глагол «показался» не может иметь при себе прямого дополнения.

Например:

- обидеться (на что?) на шутку;

- тревожиться (за кого?) за сестру;

- оскорбиться (чем?) замечанием;

- сомневаться (в чём?) в правильности решения.

Непереходные глаголы не могут управлять формой винительного падежа существительного или местоимения, то есть не имеют при себе прямого дополнения. Они употребляются с существительными (местоимениями) с предлогами и без них в формах:

1. родительного падежа:

- отвыкнуть (от чего?) от привычки;

- добиваться (чего?) успехов;

- проходите (мимо чего?) мимо дерева;

2. дательного падежа:

- сочувствовать (кому?) подруге;

- служил (чему?) Отечеству;

- скучать (по чему?) по дому;

- подтолкнуть (к чему?) к занятиям спортом;

3. винительного падежа с предлогом:

- верила (во что?) в судьбу;

- попасть (во что?) в мир картин;

- войти (во что?) в зал;

- подвигнуть (на что?) на великие дела;

4. творительного падежа:

- повеяло (чем?) весной;

- утомила (чем?) рассказом;

- дорожим (чем?) временем;

- шумит (над чем?) над городом;

5. предложного падежа:

- плавать (в чём?) в реке;

- стоять (на чём?) на крыльце;

- думать (о чём?) о доме.

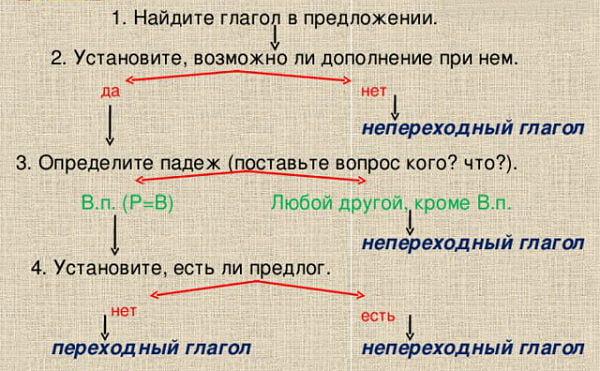

Чтобы правильно определить, глагол переходный или непереходный, предлагаем следующий алгоритм.

Видео:Русский 5 класс. Переходные и непереходные глаголыСкачать

Алгоритм определения переходности/непереходности глагола

Видео:ШЁЛ или ХОДИЛ? Какая разница между этими глаголами? (РКИ / Глаголы движения / Verbs of Motion )Скачать

Видеоурок

Видео:Возвратные и невозвратные глаголыСкачать

Что такое переходные и непереходные глаголы: как определить, примеры

В русском языке глагол имеет постоянные признаки, неизменные вне зависимости от речевой ситуации. Один из них – переходность. Переходные и непереходные глаголы различаются способом взаимодействия с зависимым существительным.

Видео:ПЕРЕХОДНЫЕ И НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫСкачать

Что такое переходный глагол

Сам глагол никуда не переходит, но обозначает действие, направленное на предмет, переходящее на него. Объект действия выражается в этом случае именем существительным или заменяющим его местоимением, употреблённым без предлога в винительном падеже:

- собирать ракушки – собирать их;

- разгадать загадку – разгадать её;

- подозвать щенка – подозвать его.

Либо в родительном, когда он заменяет винительный. Замена происходит в двух случаях:

- при отрицании

получить (что?) письмо (в. п.) – не получить (чего?) письма (р. п.)

попробовать (что?) пирог (в. п.) – не попробовать (чего?) пирога (р. п.)

- при необходимости обозначить, что берётся часть от общего количества

допить молоко (в. п.) – купить молока (р. п.)

резать хлеб (в. п.) – отрезать хлеба (р. п.)

Переходность свойственна словам, имеющим следующие значения:

- воздействие на объект, в результате которого он может изменяться, возникать, уничтожаться или оставаться неизменным (колоть дрова, связать свитер, спилить дерево, похвалить ребёнка);

- восприятие с помощью органов чувств (видеть опасность, слушать музыку, почувствовать голод);

- отношение к предмету (отвергать насилие, жалеть больного, полюбить прогулки).

Переходными бывают глаголы как совершенного, так и несовершенного вида:

- навестить (сов. вид) родственников – навещать (несов. вид) знакомых;

- выкопать (сов. вид) канаву – копать (несов. вид) картошку;

- скопировать (сов. вид) походку – копировать (несов. вид) натюрморт.

Видео:§ 6. Переходные и непереходные глаголы (اَلْأَفْعَالُ الْمُتَعَدِّيَةُ وَاللاَّزِمَةُ)Скачать

Что такое непереходный глагол

Непереходные глаголы отличаются сочетаемостью с существительным или местоимением в остальных косвенных падежах, но в винительном – в основном только с предлогом:

- лишиться памяти, поехать без багажа (р. п.);

- позвонить родителям, подойти к перекрёстку (д. п.);

- собираться в музей (в. п.);

- махать рукой, повстречаться с медведем (т. п.);

- купаться в озере (п. п.)

Выражаемое ими действие не направлено на предмет и не нуждается в этом.

Слово в винительном падеже при подчинении такому глаголу не требует предлога в значении отрезка времени или пути, но отвечает в словосочетании не на падежный вопрос и не имеет объектного значения:

- стажироваться ( что сколько?) месяц;

- пробежать ( что сколько?) километр.

Непереходнось свойственна словам со значением:

- состояние, физическое или эмоциональное, и расположение в пространстве (скучать, простудиться, лечь);

- виды деятельности, занятий (плотничать, бездельничать);

- перемещение в пространстве, существование (лететь, являться);

- проявление и изменение признаков (зазеленеть, развиваться).

Возвратность – свойство, указывающее на непереходность, поскольку объектом действия становится предмет, его производящий:

- умываться – умывать себя;

- кусаться – проявлять себя способным укусить.

Видео:Переходные и непереходные глаголы. 7классСкачать

Как отличить переходный глагол от непереходного

В предложениях ключевой отличительный признак переходности – прямое дополнение, т.к. им выражается объект действия. Примеры

Прохожий оглянулся , благодарно кивнул головой и отряхнул рукав пальто.

- оглянулся – возвратный (неперех.)

- кивнул головой – присоединяет косвенное дополнение в творительном падеже (неперех.)

- отряхнул рукав – управляет прямым дополнением (перех.)

Внучка долго искала бабушкино кольцо и в конце концов нашла .

- искала кольцо – в сочетании с прямым дополнением (перех.)

- нашла – не имеет зависимого слова, но оно подразумевается. Действие направлено на тот же предмет (кольцо), обозначение которого выпущено в неполном предложении во избежание повтора (перех.)

Видео:Переходный и непереходный глаголСкачать

Порядок действий при определении переходности

Переходность вне контекста определяется последовательным выявлением признаков:

| Пояснение правила на примерах | |

| Улыбаться | имеет возвратный постфикс -ся (неперех.) |

| Размахивать | нет признаков возвратности; размахивать – не сочетается с вин.п. (неперех.) |

| Пойти | нет признаков возвратности; пойти в лес – с вин. п. сочетается; требует подчинения только с предлогом (неперех.) |

| Наклеить | невозвратный; наклеить на бумагу – с вин.п. сочетается; наклеить марку – предложной конструкции не требует (перех.) |

Видео:Переходные и непереходные глаголы в английском языке | английская грамматикаСкачать

Влияние многозначности на переходность

В русском языке существует явление многозначности слов. При смене значения грамматические признаки могут утрачиваться или приобретаться.

Тётя роняла и била посуду не специально, а потому что нервничала.

Серёжа целый день бил в подаренный дедушкой игрушечный барабан, раздражая родителей.

Одна и та же часть речи (бить) в первом предложении управляет прямым дополнением (посуду) и является переходной, а во втором не требует и не имеет объекта действия, становясь непереходной.

Подобная роль характерна для слов, обозначающих занятия человека. При сообщении о действиях, производимых с предметом, используется переходный вариант, а в значении постоянного занятия – нет:

Бабушка шьёт внучке костюм снежинки для новогоднего карнавала. (Костюм – прям. доп.)

Маринина мама профессиональная портниха, она шьёт для заказчиков. (Объект отсутствует и не подразумевается контекстом.)

Непереходность проявляется у ряда слов при употреблении безличной формы для обозначения состояния:

| Крестьянин сеет озимые культуры. Пора обмолачивать и веять рожь. Белка целыми днями крутит колесо. Лось забрёл в реку и мутит воду. Ты опять рвёшь одежду? Повар льёт в тесто молоко и насыпает муку. Не забывай мести полы каждый день. | Личные формы обозначают манипуляции с предметами. |

| В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвёт, сверху льёт, снизу метёт. (Пословица) | Безличность передаёт состояние природы. |

Переходность/непереходность – постоянный признак, связанный с лексическим значением.

🎬 Видео

Морфологические признаки глаголаСкачать

ПЕРЕХОДНЫЕ и НЕПЕРЕХОДНЫЕ глаголы в японском | Грамматика JLPT N4Скачать

Переходные и непереходные глаголы. В чём разница?Скачать

Урок 1. ИДТИ - ХОДИТЬ и ЕХАТЬ - ЕЗДИТЬ || Глаголы движенияСкачать

Безличные, возвратные, переходные и непереходные глаголы || Рус тилида сухбат!Скачать