Любое действие, процесс, отношение или состояние одушевленного или неодушевленного предмета в русском языке выражается через глагол. В свою очередь, эта часть речи представлена различными формами. В этой статье подробно описано, на какие вопросы отвечает глагол, указаны его особенности и примеры.

- Что такое глагол в русском языке

- На какие вопросы отвечает глагол

- Особенности

- Глагол – это второй по важности после существительного член предложения

- Что такое глагол

- История глагола

- Начальная форма глагола

- Морфологические признаки глагола

- Спряжение глаголов

- Если окончание ударное

- Если окончание безударное

- Вместо заключения

- Комментарии и отзывы (2)

- 📹 Видео

Видео:Тренажер 14. Глаголы состояния | Present Simple и Present Continuous #английскийязык, #smartalex100Скачать

Что такое глагол в русском языке

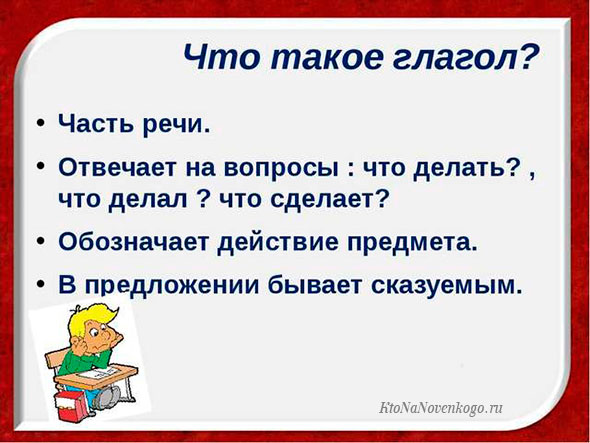

В русском языке глагол является самостоятельной частью речи, обозначающей процесс, отношение, действие или состояние лица, предмета либо явления .

Грамматическое значение глагола выражается: категориями вида, спряжения, возвратности, переходности, наклонения, залога, числа, лица, рода и времени. Глагол как часть речи представлен несколькими классами форм:

- Спрягаемыми формами (читал, собирается) ;

- Инфинитивом (искать) ;

- Причастиями (написанный, сверкающий) ;

- Деепричастиями (нарисовав) .

Видео:Глаголы состояния. State verbs. Как выявить и почему нельзя в Continuous ставить.Скачать

На какие вопросы отвечает глагол

Глагол отвечает на вопросы «Что делать?» (несовершенного вида), «Что сделать?» (совершенного вида). В составе предложений глаголы чаще всего выступают сказуемым, однако в русском языке используются конструкции, в которых отглагольные формы применяются в качестве подлежащего, определения, обстоятельства или дополнения.

Примеры глаголов в составе предложения:

Утром мы посмотрели интересный фильм.

В центре города стоит памятник великому поэту, о котором нам рассказывал экскурсовод.

Этот текст преподаватель будет спрашивать на следующем занятии.

Глаголы подчеркнуты зеленой чертой .

Видео:Английский Intermediate. Глаголы состоянияСкачать

Особенности

Грамматические категории залога, вида, спряжения, возвратности и переходности присущи всем глаголам и отглагольным формам, тогда как другие категории зависят от речевой ситуации, в которой глагол используется:

ТОП-5 статей которые читают вместе с этой

- Наклонение – присуще исключительно спрягаемым глаголам;

- Число – не свойственно инфинитиву и деепричастию;

- Род – присущ формам сослагательного наклонения, глаголам прошедшего времени и причастиям;

- Время – свойственно формам изъявительного наклонения;

- Лицо – присуще спрягаемым отглагольным формам изъявительного наклонения настоящего и будущего времени, а также формам повелительного наклонения.

Проверьте, насколько хорошо вы усвоили, что такое глагол в русском языке и на какие вопросы он отвечает.

Глагол — одна из самых больших частей речи в современном русском языке. Никакая другая не имеет столь богатой и сложной системы грамматических форм.

Глагол — это знаменательная часть речи, которая объединяет слова, обозначающие действие или состояние предмета как процесс. Морфологически это значение выражается в категориях лица, времени, наклонения, вида и залога.

Русский термин «способы действия» является, по мнению А.В. Исаченко (7, стр.209), калькой с немецкого Aktionsart (Handlungsart).Этот термин в течение некоторого времени использовался для обозначения вида и некоторых других явлений в сфере аспектуальности. В тысяча девятьсот восьмом году шведский славянист С. Агрелль впервые противопоставил глагольный вид (Aspekt) и способ глагольного действия. «Под термином «вид» (аспект) этот учёный подразумевал две основные категории славянского глагола, совершенного и несовершенного действия (Handlungsform).Термином Aktionsart он обозначал семантические функции приставочных глаголов (а также некоторых бесприставочных глаголов и суффиксальных образований), уточняющие, как именно совершается действие, отмечающие способ выполнения этого действия». (7, стр.210-211). Дальнейшая разработка понятия сыграла существенную роль для более ясного осознания строго грамматического характера категории вида.

Не останавливаясь на зарождении и развитии теории «способов действия», Н.С. Авилова (1, стр.260-261) отмечает, что в русском языкознании у истоков развития этой теории стоят А.А. Потебня, Г.К. Ульянов, Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов. Они теорию вида глагола связывали с подвидами и степенями действия и включали в неё явления, которые в современной лингвистике именуются способами глагольного действия. Современное учение о видах не пошло по этому пути.

Значительное развитие теория «способов действия» получает в трудах В.В Виноградова, Е.А. Земской, Л.А. Быковой. Однако этими лингвистами рассматриваются лишь словообразовательные типы глаголов и возможности их видовых корреляций.

В русской лингвистике теория способов глагольного действия наиболее подробно разработана в трудах Ю.С. Маслова. Он проводит строгую границу между понятием глагольного вида (аспекта) и тем, что он называет «способами глагольного действия». Развивая учение о «способах действия», Ю.С. Маслов рассматривает их в плане семантики глагола и даёт такое определение: «под способом действия следует понимать некоторые общие (часто, но не обязательно выраженные словообразовательными средствами) особенности лексического значения тех или иных глаголов, относящиеся к протеканию действия этих глаголов во времени и проявляющиеся в общих особенностях их функционирования в языке, а именно по линии словообразовательной активности, вида и синтаксического употребления» (цитир. по А.В. Исаченко, стр.215-216). Он утверждает, что «любой глагол производный или непроизводный относится к тому или иному способу действия» (цитир. по Н.С. Авиловой, стр.261).

Выделив проблему способов действия из чисто видовой глагольной проблематики, Ю.С. Маслов подчеркнул, что рассмотрение «способов действия» должно производиться отдельно от видов, хотя и в тесной связи. Сущность способов действия лежит в иной плоскости, чем виды. «Способы действия не представляют собой грамматических категорий, не образуют четких парадигматических противопоставлений широкого охвата, остаются в рамках лексических различий между глаголами» (цитир. по Н.С. Авиловой, стр.262).

Ю.С. Маслов считает, что понятие способа действия так, как он его представил, «довольно чётко выкристаллизовавшееся в современной аспектологии, широко распространённое и весьма плодотворное, не нуждается в коренном пересмотре… Дальнейшая разработка этого понятия могла бы идти по линии его подразделения, то есть по линии выявления отдельных его разновидностей» (цитир. по Н.С. Авиловой, стр.262). Уточнением состава способов действия, оставаясь в рамках предложенной Ю.С. Масловым схемы, занялся его ученик А.В. Бондарко (3), а позднее М.А. Шелякин(19, 20).

«Другая теория «способов действия» развивает идеи А.А. Шахматова, В.В. Виноградова, В.Н. Сидорова, П.С. Кузнецова и других русских грамматистов. Она выявляет формально выраженные характеристики глагольного действия со значением начинательности, ограничительности, многократности, то есть развивает намеченное русской традиционной грамматикой и восходящее к А.А. Потебне, Г. Ульянову, Ф.Ф. Фортунатову учение о структурно-семантических типах глаголов, выражающих модификацию действия, названного простым глаголом». (1, стр.263).

В настоящее время научная разработка русского глагола немыслима без чёткого и принципиального разграничения понятий глагольного вида и способов глагольного действия.

Категория вида — это система противопоставленных друг другу рядов форм глаголов: ряда форм глаголов, обозначающих ограниченное пределом целостное действие (глаголы совершенного вида), и ряда форм глаголов, не обладающих признаками ограниченного пределом целостного действия (глаголы несовершенного вида). Категорией вида охватываются все глаголы. Её категориальным признаком является предельность — непредельность. Ограничение действия пределом, представляющим действие как целостный факт, в отличие от представления действия как процесса в его длительности или повторяемости. Глаголы несовершенного вида не обладают признаком ограниченности действия пределом, признаком целостности действия. В этом заключается категориальное значение несовершенного вида, отсюда вытекает способность глаголов несовершенного вида выражать действие в процессе его протекания, в частности, действие, стремящееся к достижению предела.

В глаголах совершенного вида достигаемый предел чаще всего осмысляется как некая критическая точка, по достижении которой действие, исчерпав себя, прекращается. Это такой вид целостности действия, когда длившееся и стремившееся к пределу действие заканчивается его достижением. Предел в большинстве случаев достигается как определенная цель сохранившимся после её достижения результатом действия. Значение ограничения действия пределом свойственно всем глаголам совершенного вида.

Глаголы русского языка в своём большинстве противопоставлены друг другу по виду: они составляют видовые пары. Видовая пара — это пара лексически тождественных глаголов совершенного и несовершенного вида, различающихся между собой только грамматической семантикой вида: делать — сделать. Объединение глаголов в видовые пары — системная категориальная черта вида.

Не все глаголы имеют видовую пару. С проблемой одновидовых глаголов — — совершенного и несовершенного вида — тесно связаны «способы действия».

Таким образом, способы действия тесно переплетены с видовой проблематикой.

Вид и способ действия различаются в плане выражения, но близки в плане содержания. По своему смысловому содержанию вид и способ действия тесно соприкасаются друг с другом. И вид и способ действия отражают какие-то различия в типах протекания глагольного действия или типах представления этого протекания говорящим.

Современное учение о способах глагольного действия выделяет в этой области предельность и непредельность, которые, как было отмечено выше, характеризуют вид.

Соотносительность или несоотносительность по виду определяется семантическим фактором — влиянием способа глагольного действия на вид. Если значение способа действия сочетается со значением обоих видов, то глагол соотносительный, то есть имеет форму обоих видов или образует видовую пару с глаголом противоположного вида. И если значение способа действия не сочетается со значением какого-либо вида, то глагол является несоотносительным, то есть имеет форму одного вида и не образует видовую пару с глаголом противоположного вида.

Слово «процесс» в данном употреблении имеет широкое значение; под этим словом понимается трудовая деятельность, движение, деятельность органов чувств, мышление, физическое и душевное состояние, изменение состояния (строить, ходить, слышать, мыслить, спать, тосковать, слабеть и т. п.). Мария плачет и грустит (П.): глаголы плачет и грустит выражают состояние, отнесенное к лицу как субъекту этого состояния, а также ко времени.

Морфологические особенности глагола тесно связаны с его семантикой и выражаются в формах лица, наклонения, времени, вида и залога.

Основная синтаксическая роль глагола — выражение сказуемого (предиката).

Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола и их синтаксическая роль

Изменение глагола по наклонениям, а внутри наклонений по временам (только в изъявительном наклонении), по лицам (в изъявительном и частично в повелительном наклонении) и по числам, а также по родам (в единственном числе прошедшего времени и сослагательного наклонения) называется спряжением в широком смысле. Образуемые при этом изменении формы носят название спрягаемых. Кроме спрягаемых форм, в систему глагольных форм включаются и неспрягаемые формы: неопределенная форма, причастие и деепричастие.

Спрягаемые и неспрягаемые формы объединяются в единую систему форм глагола, так как обладают рядом общих признаков, а именно: 1) общностью лексического значения, 2) общностью видовых и залоговых образований; 3) общностью управления и 4) общей возможностью поясняться наречием.

Спрягаемые формы глагола используются исключительно в синтаксической роли сказуемого (предиката) и называются предикативными. Неспрягаемые формы глагола — причастие и деепричастие — могут выступать как второстепенные члены предложения (причастие как определение и деепричастие как обстоятельство) и называются атрибутивными формами.

Неопределенная форма глагола, ее значение, образование и синтаксическое использование

Неопределенная форма (инфинитив) входит в систему глагольных форм, хотя и отличается весьма своеобразной структурой. Семантически неопределенная форма аналогична именительному падежу имени существительного со значением действия: ловить — ловля. Слова ловить и ловля имеют значение действия, но существительное ловля обозначает действие как предмет, а неопределенная форма ловить — как процесс. Неразрывная связь неопределенной формы с глаголом поддерживается морфологически и синтаксически: ей присущи видовые различия (делать — сделать), переходность и непереходность (видеть — сидеть), возвратность и невозвратность (купать — купаться) и залоговые значения (в соответствующем контексте). Синтаксическое использование неопределенной формы в современном литературном языке очень широко: она может выступать в роли главных и второстепенных членов предложения.

Неопределенная форма образуется посредством аффиксов — ть или — ти. Последний выступает в бесприставочных глаголах только под ударением: идти, везти, нести, ползти, расти, трясти. Приставка вы — перетягивает на себя ударение: вывезти, вынести и т. д. Аффикс — сти выделяется в инфинитиве глаголов с основой настоящего времени на т (мету — мести), д (веду — вести), б (гребу — грести). Этот аффикс сложился в общеславянскую эпоху в результате фонетического изменения групп согласных тт>ст, дт>ст и последующего перехода звука с от основы к аффиксу инфинитива — ти. Вариант этого аффикса — сть имеют некоторые глаголы с неподвижным ударением на основе прошедшего времени: сели — сесть, клали — класть, пали — пасть, крали — красть и др. Употребление неопределенной формы на — сть вне указанных случаев придает речи характер разговорный и даже просторечный: Всем домом правила одна Параша, поручено ей было счеты весть (П.). У глаголов с основой на задненебные г, к неопределенная форма заканчивается на — чь, представляющее результат древнего фонетического изменения группы согласных кт и гт и редукции гласного и, а затем исчезновения его (ср.: пек-ти — печь, лег-ти — лечь).

В современном русском языке неопределенная форма занимает такое же положение по отношению к остальным формам глагола, какое занимает именительный падеж существительного по отношению к прочим его падежам, т. е. она является начальной, исходной формой глагола.

1. Князев, Ю.П. Пассивная конструкция/ Ю.П. Князева// Русский язык: Энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003. С. 328.

2. Лазуткина, Е.М. Активная конструкция/ Е.М.

Лазуткина// Русский язык: Энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003. С. 20-21.

3. Улуханов, И.С. Залог/ И.С. Улуханов// Русский язык: Энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003. С. 134.

4. Учебные пособия.

Залог – глагольная категория, выражающая отношение процесса к его субъекту (производителю действия или носителю состояния) и к объекту (предмету, на который направлен процесс). Эта категория строится как противопоставление двух рядов форм – действительного и страдательного залога. Действительный залог представляет действие как исходящее от субъекта, страдательный залог – как пассивный признак объекта. Конструкции с глаголами действительного залога называются активными, а конструкции с глаголами страдательного залога – пассивными.

Активная конструкция – способ семантико-синтаксической организации предложения, при котором обозначаются: действие субъекта, направленное на объект; действие, замкнутое в сфере субъекта; свойства, качества, состояния, отношения носителя предикативного признака.

Активные конструкции неоднородны по форме и значению (содержанию): закономерности их строения обусловлены спецификой языкового представления реальных процессов и коммуникативным замыслом говорящего.

Появление в позиции субъекта неодушевлённого существительного предметной семантики при предикате, выраженном глаголом преднамеренного действия, свидетельствует о суженной функциональной перспективе предложения; внимание говорящего направлено на средство осуществления действия, характер действия, напр.: Ключ открывает дверь; Скатерть покрывает стол.

Значение активной конструкции – «непроизвольное изменение состояния субъекта» — обусловливает появление в субъектной позиции как одушевлённого, так и неодушевлённого существительного, в позиции предиката – процессуального глагола, например: Лошадь обволакивалась паром; Ранка быстро заживает.

К активным конструкциям относятся предложения с непереходными глаголами, имеющими модальный компонент «способность к действию, названному глагольной основой», напр.: Крем легко мазался и, как показалось Маргарите, тут же испарялся (Булг.); Стена пачкается; Бумага маслится.

Порядок слов в активной конструкции – прямой: субъект – предикат – объект. Обратный порядок слов может зависеть от контекста, речевой ситуации. Так, например, при обозначении действий стихийных сил природы, непроизвольно возникающих чувств, мыслей, физических состояний в субъектной позиции объектная словоформа имеет значение носителя предикативного признака, субъекта состояния и субъекта оценки (с точки зрения наблюдателя-говорящего): Берлиоза охватил необоснованный страх (Булг.). Её лицо заливает краска стыда. Трюм скоро затопит.

Пассивная конструкция – синтаксическая конструкция, содержащая глагольные формы страдательного залога (пассива). Предикативные пассивные конструкции выступают в двух основных разновидностях: трёхчленной и двухчленной. Трёхчленные пассивные конструкции имеют в своём составе, помимо подлежащего в им. п. и глагола – сказуемого, т.н. агентивное (субъектное) дополнение обычно в форме твор. п. со значением действующего субъекта: Лекция читается / прочитана профессором. Агентивному дополнению соответствует в активной конструкции подлежащее, а подлежащему пассивной конструкции – прямое дополнение в вин. п.: Профессор читает / прочитал лекцию. Таким образом, от обозначающей ту же ситуацию активной конструкции пассивная конструкция отличается устранением субъекта с позиции подлежащего и выдвижением на эту позицию объекта действия.

Более употребительны двучленные пассивные конструкции, в которых непосредственное обозначение производителя действия отсутствует: Какие мёды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке! (Гончаров). Роща обыскана дважды, качественно; лопатка не найдена (Богомолов). Двучленные пассивные конструкции близки по смыслу к активным конструкциям с неопределённо-личным значением, имеющим сходную функциональную направленность – подчёркивание самого действия в отвлечении от его субъекта: Почта доставляется в срок – Почту доставляют в срок; Он избран депутатом – Его избрали депутатом.

Широко используются и такие пассивные конструкции, в которых нет подлежащего в им. п., а объект выражен формами других падежей, объектным инфинитивом, придаточным предложением: О Гончаровой не упоминалось вовсе, и я о ней узнала только взрослой (Цветаева); У неё пять кукол. На каждую заведено по дневнику и по пять тетрадей (Крупин); Никаких задач передо мною не ставилось, никакого управления сверху не было и нет (Яковлев).

Глагол в таких пассивных конструкциях выступает в фиксированной безличной форме, однако в отличие от других безличных предложений они практически всегда предполагают наличие личного субъекта, который при необходимости может быть обозначен с помощью агентивного дополнения: Об этом неоднократно говорилось лингвистами (Л.В. Щерба). Объект же в таких случаях обозначается одинаково и в активной конструкции, и в пассивной конструкции: Он не сдал ни одного экзамена. – Им не сдано ни одного экзамена. Встречаются и неопределённо-личные пассивные конструкции: Здесь об этом ещё не проинформированы.

В русском языке значение страдательного залога выражается двумя способами:

1) Личные формы несовершенного вида образуют форму страдательного залога при помощи постфикса –ся. Обычно они употребляются в 3-м лице ед. и мн. числа. Постфикс может присоединяться и к действительным причастиям: избирающийся, избиравшийся.

2) Для выражения страдательного значения широко используются страдательные причастия, которые образуются от переходных глаголов при помощи суффиксов –ем- (-им-), -нн-, -енн-, -т-. Они имеют полные и краткие формы.

На основе страдательных причастий образуются аналитические конструкции со спрягаемым вспомогательным глаголом быть (был избран).

У глаголов совершенного вида страдательный залог выражается почти исключительно аналитическими формами: был избран, будет избран, был бы избран, будучи избран, (может) быть избран / избранным.

Отношение действия к субъекту и объекту выражают не только соотносительные формы действительного и страдательного залога. Такое отношение способны выражать все возвратные глаголы. Возвратные глаголы – все глаголы с постфиксом –ся (-сь), за исключением глаголов страдательного залога. Возвратные глаголы относятся к действительному залогу, являются непереходными, соотносятся с переходными и (реже) непереходными глаголами без постфикса –ся (-сь).

Возвратные глаголы имеют следующие значения:

1) собственно возвратное – действие производится субъектом, который является одновременно и объектом действия: умываться, одеваться, купаться;

2) взаимно-возвратное – действие совершается несколькими субъектами, каждый из которых является одновременно и объектом действия: целоваться, обниматься, судиться, ссориться;

3) безобъектно-возвратное – действие или состояние характерно для данного субъекта, является его постоянным свойством: Собака кусается; Крапива жжётся;

4) общевозвратное – действие совершается в самом субъекте; глаголы обозначают психическое или физическое состояние субъекта: сердиться, радоваться, торопиться, останавливаться;

5) косвенно-возвратное – действие совершается субъектом для себя, в своих интересах: построиться (в значении ‘построить дом’), прибраться, запастись;

6) безличное: хочется, (не) лежится, работается.

Возвратные глаголы ложиться, садиться, становиться образуют видовые пары с невозвратными глаголами лечь, сесть, стать.

Ряд возвратных глаголов не имеет соотносительных глаголов без постфикса –ся: бояться, сомневаться, смеяться, нравиться, надеяться, стараться, нездоровиться, смеркаться и др. (около 150 слов).

Постфикс –ся широко образует новые слова в сочетании с приставками на базе как переходных, так и непереходных глаголов: наесться, расплакаться, доплясаться, выспаться, спеться, ухитриться, изголодаться и т.д.

Один и тот же глагол с постфиксом –ся в разных лексических значениях может выражать значения разных залогов: ср. Она румянилась (собственно-возвратное значение). – Щёки румянятся морозом (страдательное значение).

2) Составляться, сочиняться

Для того чтобы владеть диалогом, надо усвоить, услышать музыкальным ухом, как этот диалог строится автором (Юрьев)

2) Подвергаться переписыванию

«Слово о полку Игореве» не раз переписывалось русскими летописцами

Многие слова с постфиксом –ся разошлись по значению с соответствующими невозвратными глаголами: прощать и прощаться, давить и давиться, добить и добиться, пытать и пытаться и т.д.

Видео:Что такое глагол? Глагол как часть речиСкачать

Глагол – это второй по важности после существительного член предложения

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru.

Уверен, о том, что такое ГЛАГОЛ, знают все! Ну, или хотя бы имеют представление и могут объяснить своими словами.

Но в этой статье мы расскажем о многочисленных нюансах, связанных с этим понятием.

О том, что все без исключения проходят в школе, но могли уже и подзабыть.

Видео:Глаголы состояния в английском языке (non-action | stative verbs verbs)Скачать

Что такое глагол

Глагол – это часть речи, которая в первую очередь обозначает действие, совершенное кем-то или чем-то, а также над кем-то или над чем-то. Также это процесс, отношение и состояние любых одушевленных лиц, предметов или явлений.

По частоте употребления в нашей речи глагол занимает почетное второе место после существительного. Распознать его очень просто.

Он отвечает всего на два вопроса – «Что делать?» и «Что сделать?», а также их различные формы.

(что делает?) парус одинокий. (М.Лермонтов)

Итак, она (что делала?) Татьяной. (А.Пушкин)

(что делаю?) грозу в начале мая. (Ф.Тютчев)

Все теперь (что сделано?) без возврата. (С.Есенин)

Как уже было сказано, глаголы обозначают:

- Действие – мыть, стелить, бежать;

- Процесс – объяснять, изучать, готовить;

- Состояние – любить, болеть, грустить;

- Отношение – нравиться, интересовать, предпочитать.

Глагол относится к так называемым самостоятельным частям речи. Это те, которые могут существовать сами по себе. К ним же относятся существительные, прилагательные, местоимения, наречия и причастия.

А вот предлоги, союзы и частицы – это зависимые части речи, потому что сами по себе они не имеют смысл и употребляются только вместе с другими словами.

Видео:Все о Глаголах Состояния | Английская Грамматика Среднего Уровня: Часть 1Скачать

История глагола

Слово «глагол» имеет древнеславянские корни, и тогда говорили с мягким знаком на конце – «глаголь». А славяне полностью заимствовали его из древнегреческого и латыни, где оно произносится точно также.

Но вот что интересно! Изначально «глаголь» обозначал вовсе не действие. Его дословный перевод был «слово, речь». Соответственно, глаголить – разговаривать, произносить. Глаголевый – многословный, разговорчивый.

Более того, азбука древних славян называлась «Глаголица». А четвертая буква в ней, как и сейчас это «Г», называлась «глагол» и означала все то же «слово».

Или вспомните знаменитые строчки из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Пророк»:

Глаголом жги сердца людей.

В этом контексте имеется в виду именно старое значение слова. То есть Пушкин хотел сказать, чтобы пророк шел и словами (глагол) будил (жги) что-то хорошее в людях или доносил до них какие-то истины.

Но кстати, и сегодня мы иногда употребляем слово глагол в значении «слово, речь». Когда мы говорим «разглагольствует», подразумеваем «много говорит, болтает».

Видео:Глаголы, которые не употребляются в Present Continuous. Глаголы действия и состояния.Скачать

Начальная форма глагола

Начальную форму глагола называют ИНФИНИТИВ от латинского слова «infinitivus», что означает «неопределенный». Ее так иногда и называют неопределенной формой глагола.

Инфинитив отвечает на вопрос «Что делать?» и бывает нескольких видов:

- С окончанием на «-ть». Это самый распространенный вариант. Здесь «ть» является суффиксом, а перед ним чаще всего стоит главная буква. Например: стоять, читать, готовить, учить, любить. Но есть и варианты, когда перед «-ть» стоит согласная. Например: лезть.

- С окончанием на «-ти». Этот суффикс используется, когда корень глагола оканчивается на согласную букву. А на само «-ти» ставится ударение. Например: идти, везти, нести.

- С окончанием на «-чь». Например: стеречь, печь, беречь. Но частица «-чь» здесь является не суффиксом, а частью корня.

Видео:Глаголы состояния в английском! Какие они бывают? 😨🤪Скачать

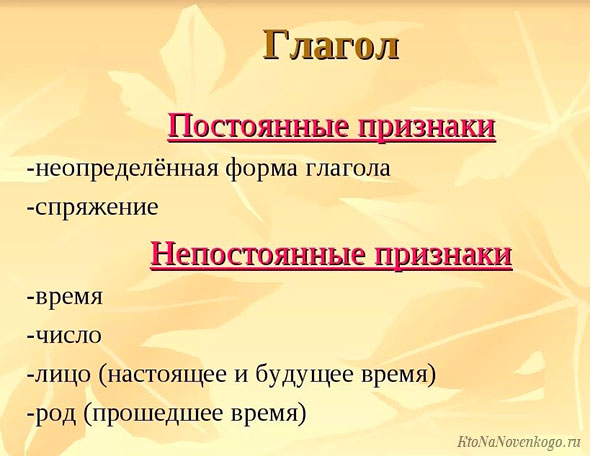

Морфологические признаки глагола

У глаголов есть следующие признаки:

- Лицо. Их всего три, и зависят они от местоимений, которые можно поставить перед глаголом.

- Первое лицо – я, мы (читаю, читаем)

- Второе – ты, вы (читаешь, читаете)

- Третье – он, она, оно, они (читает, читают)

Интересный факт! В древние времена у глаголов было четыре времени. Было еще дополнительное «прошлое», которое после того, как произошло еще какое-то действие. Например, он сел читать, когда пришел домой.

- Изъявительное, которое показывает реальное положение дел (я читаю, читал, буду читать).

- Условное или сослагательное – выражает желание и возможность (я бы почитал).

- Желательное – выражает желание, подтвержденное действием (давай почитаю, почитаю-ка).

- Повелительное – приказ другому человеку (читай!).

- Позволительное – разрешение сделать что-то (пусть читает).

- Предлагательное – предложение другому человеку сделать что-то сообща (давай почитаем).

- Совершенный – отвечает на вопрос «Что делать?» (читать).

- Несовершенный – отвечает на вопрос «Что сделать?» (почитать).

У большинства глаголов возможны оба вида, но есть и такие, которые употребляются только в одном.

Видео:Вид глагола: Процесс и Результат. Несовершенный (НСВ) и Совершенный (СВ) вид | Уроки русского языкаСкачать

Спряжение глаголов

Еще один признак глаголов, о котором стоит поговорить отдельно. Это целая система изменений слов в настоящем и будущем времени (изменение глаголов по временам, числам, лицам и родам).

Спряжения бывают двух видов – первое и второе, и обозначаются они римскими цифрами I и II. Чтобы определить спряжение глагола, нужно смотреть на окончание. Какое оно – ударное или безударное.

Если окончание ударное

Для определения спряжения надо просто запомнить:

- К первому спряжению относятся глаголы, которые оканчиваются на ут/ют, ете/ёте, ем/ём, ет/ёт, ешь/ёшь и у/ю.

- Ко второму спряжению относятся глаголы, у которых на конце ат/ят, ите, им, ит, ишь, у/ю. Например: лететь – летят – летите – летим – летит – летишь .

Глагол с приставкой спрягается точно так же, как и без нее. И для простоты эту приставку можно просто не замечать. Например: закричать – кричать, переспать – спать, дописать – писать.

Если окончание безударное

В этом случае все несколько сложнее. И какой бы глагол нам ни попался, надо будет переводить его в инфинитив.

И если начальная форма глагола имеет окончание «ить», то это второе спряжение. Например: спорить, помнить, верить. Но в данном случае есть исключения, которые надо просто запомнить – слова зыбиться, зиждиться и брить относятся к первому спряжению.

А вот к первому спряжению относятся все остальные глаголы, у которых окончания заканчиваются не на «ить», а на любые другие буквы. Хотя и здесь есть исключения – зависеть, вертеть, обидеть, терпеть, ненавидеть, смотреть, видеть, слышать, держать, дышать, гнать.

Видео:ГЛАГОЛЫ ДЕЙСТВИЯ (DYNAMIC) И ГЛАГОЛЫ СОСТОЯНИЯ (STATIVE) В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕСкачать

Вместо заключения

Многие писатели и лингвисты очень тепло отзывались всегда о глаголах. Они считали эту часть весьма сложной, но способной оживить любой текст. Вот вам только несколько подобных примеров:

Найти нужный глагол для фразы, означает дать движение этой фразе (А.Толстой)

Глагол придает предложению жизнь. И оживляет некоторые слова рядом с собой. (Н.Грач)

Глаголы оживляют все, к чему приложены. (А.Пешковский)

Вот и все, что мы хотели рассказать о глаголах.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Оживить текст — это мягко сказано, без глагола я себе не представляю выражение хоть какой-нибудь здравой мысли, а в английском языке вообще не может быть предложений без глагола.

Сразу вспомнила нашу любимую учительницу русского языка Людмилу Георгиевну и ее уроки. Как она учила нас запомнить глаголы-исключения, относящиеся ко второму спряжению. Это было почти стихотворение:

гнать, держать, смотреть и видеть, ненавидеть и обидеть, дышать, слышать и вертеть и зависеть и терпеть.

📹 Видео

БыстрИнглиш4 Секрет глагола состояния BE Его Спряжение Личные местоименияСкачать

Глаголы-связки в английском языкеСкачать

Stative VerbsСкачать

Русский язык 3 класс (Урок№85 - Глагол и его роль в предложении.)Скачать

Все что нужно знать про глаголы действия и состояния в английском + ПОЛНЫЙ СПИСОК ГЛАГОЛОВСкачать

State verbs. Видеоурок по английскому языку 7 - 8 классСкачать

Глаголы состоянияСкачать

Математика это не ИсламСкачать

Переходные и непереходные глаголыСкачать

Unit 21 Linking verbs - Соединительные глаголы (глаголы состояния) 📗Advanced English GrammarСкачать