Постоянные и непостоянные признаки глагола характеризуют его как самостоятельную часть речи. Выясним, какие характерные постоянные и непостоянные признаки имеет глагол в русском языке.

В системе лексико-грамматических классов, которые называются частями речи, глагол обладает постоянными и непостоянными признаками, которые кардинально отличают его от слов других самостоятельных частей речи. Прежде чем выяснить это, вспомним, что такое глагол в русском языке.

- (что делать?) гулять, смотреть, чувствовать, думать;

- (что сделать?) отправить, решить, прищуриться, осознать.

Это понятие об исследуемой части речи уточним, указав, что глагол выражает действие или состояние как процесс при помощи грамматических категорий вида, переходности, наклонения, времени и пр. Эти категории составляют специфику глагола как части речи.

Итак, глагол, как и любая самостоятельная часть речи русского языка, обладает постоянными и непостоянными признаками. Рассмотрим их более детально.

Вид

совершенный и несовершенный

Наклонение

изъявительное, повелительное, условное

Возвратность

возвратные и невозвратные

Время

прошедшее, настоящее, будущее

Переходность

переходные и непереходные

Число

единственное и множественное

Спряжение

1-е, 2-е, разноспрягаемые

Лицо

1-е, 2-е, 3-е

Род

мужской, женский, средний

- Постоянные признаки глагола

- Вид глагола

- Возвратность

- Переходность

- Спряжение

- Непостоянные признаки глагола

- Наклонение

- Время

- Число

- Что такое глагол – объясняю простыми словами, что это за часть речи, какие у нее есть постоянные и непостоянные признаки

- Постоянные морфологические признаки глаголов

- Непостоянные признаки

- Чем глагол является в предложении

- Постоянные и непостоянные признаки глагола

- Общие сведения

- Формы глагола

- Непостоянные признаки глагола

- Наклонение

- Время

- Число

- Признаки глагола постоянные

- Возвратность

- Переходность

- Спряжение

- 🌟 Видео

Видео:ГЛАГОЛ//НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ ФОРМА//ВИД// ПОСТОЯННЫЕ-НЕПОСТОЯННЫЕ ПРИЗНАКИСкачать

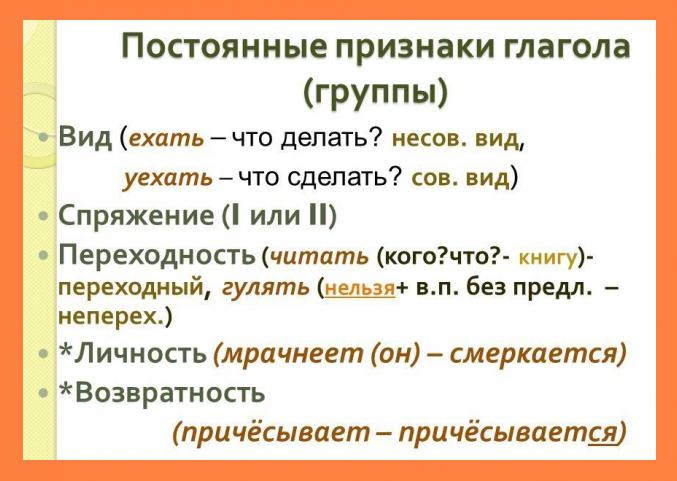

Постоянные признаки глагола

Независимо от речевой ситуации постоянные признаки глагола не изменяются, принадлежат именно этой глагольной форме в любом контексте.

Перечислим постоянные признаки глагола:

- вид (совершенный или несовершенный);

- возвратность

- переходность

- спряжение.

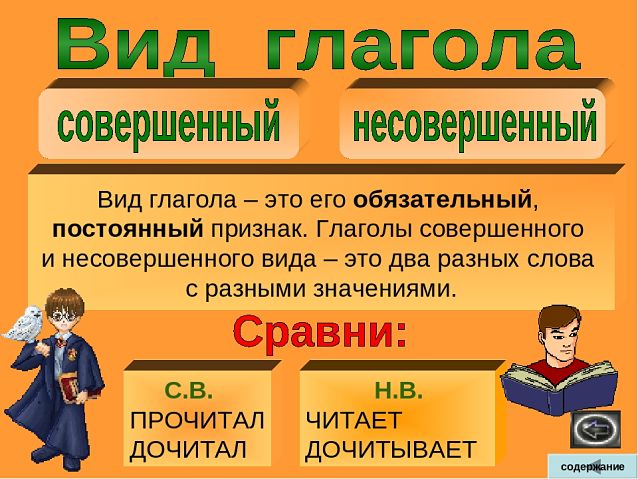

Вид глагола

Вид — это постоянный глагольный признак, который выражает характер протекания действия во времени, его отношение к внутреннему пределу, завершённость или незавершённость действия.

В русском языке у глаголов различают два вида:

Глаголы несовершенного вида отвечают на вопросы что делать? что делает? что делал?

Понаблюдаем:

- готовить

- рисует

- обогащаешь

- ненавидел

Глаголы совершенного вида отвечает на вопросы что сделать? что сделает? что сделал?

- воспитать

- узнает

- отправимся

- почувствуешь

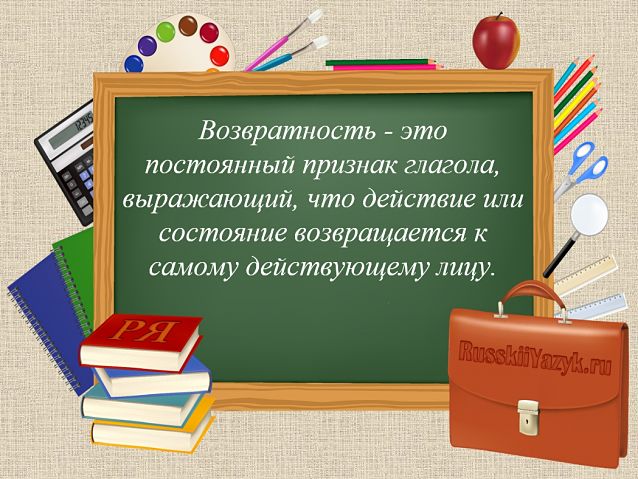

Возвратность

Возвратность выражает состояние или обозначает действие говорящего относительно самого себя или нескольких лиц:

- я обуваюсь

- мне нравится

- вы помиритесь

- дети ссорятся

Возвратные глаголы с постфиксом -ся (-сь) выражают направленность действия или состояния субъекта на самого себя.

По характеру передачи действия возвратные глаголы выражают:

1. действие, направленное на самого себя (собственно возвратные глаголы):

- бриться

- умываться

- переодеваться

2. действие, направленное друг на друга (взаимно-возвратные глаголы):

- встречаться

- созвониться

- обниматься

3. общевозвратные глаголы обозначают внутреннее состояние субъекта:

- радоваться

- печалиться

- гневаться

4. косвенно-возвратные глаголы выражают действие, совершаемое в интересах деятеля:

- кошка царапается

- шиповник колется

- лошадь лягается

5. безличные возвратные глаголы:

- смеркается

- нездоровится

- не спится

Переходность

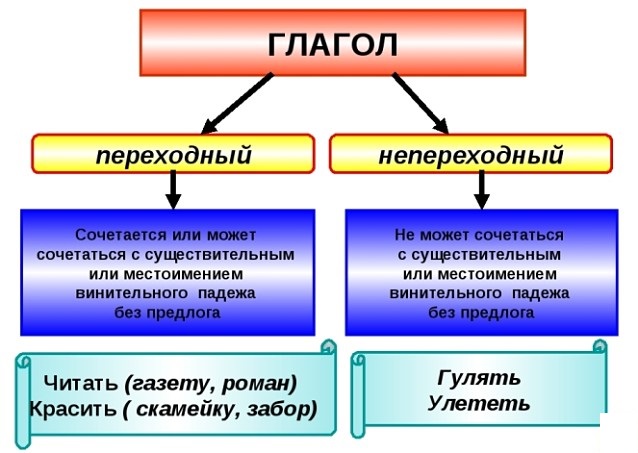

Грамматическая категория переходности является характерным постоянным признаком глагола. В русском языке слова этой части речи делятся на переходные и непереходные глаголы.

В русском языке переходными являются глаголы, которые управляют или способны управлять существительным (местоимением) в форме винительного или родительного падежа (при отрицании) без предлога:

- приготовить (что?) обед;

- узнать (кого?) его;

- задать (что?) вопрос;

- не услышать (чего?) звонка.

Глаголы, которые обозначают действия, не переходящие на другой объект, являются непереходными. Они управляют словами в других падежных формах:

- служить (чему?) Родине;

- выбежать (из чего?) из дома;

- стоять (на чём?) на причале.

Возвратные глаголы не могут быть переходными:

- заниматься (чем?) спортом;

- улыбается (кому?) мне;

- одеваться по-зимнему.

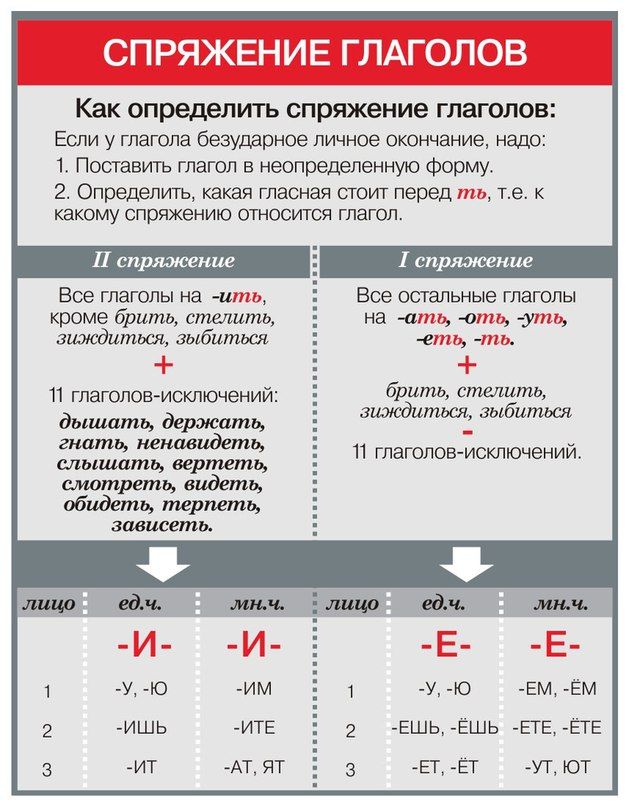

Спряжение

Одним из характерных признаков любого глагола является спряжение, которое выражается совокупностью определённых личных окончаний.

В зависимости от системы личных окончаний различают глаголы I и II спряжения. К первому спряжению отнесём глаголы, которые в неопределённой форме имеют конечные буквосочетания -ать, -еть, -оть, -уть, -ять:

- плавать

- плесневеть

- прополоть

- тонуть

- реять

К спряжению принадлежат два глагола-исключения на -ить и все производные слова:

- брить

- стелить

- выбрить

- застелить

В личных безударных окончаниях глаголов I спряжения пишется преимущественно буква «е». Убедимся в этом, изменив по лицам и числам глагол «плакать»:

- 1 лицо я пла́чу — мы пла́ч е м

- 2 лицо ты пла́ч е шь — вы пла́ч е те

- 3 лицо он пла́ч е т — они пла́ч ут

Ко II спряжению принадлежат все слова с конечным -ить (пилить, украсить) и глаголы-исключения:

- гнать, дышать, держать, слышать;

- видеть, смотреть, ненавидеть, обидеть, зависеть, вертеть, терпеть.

Разноспрягаемые глаголы «бежать», «хотеть», «чтить» имеют личные окончания как первого, так и второго спряжения.

Видео:Морфологический разбор глагола. Как сделать морфологический разбор?Скачать

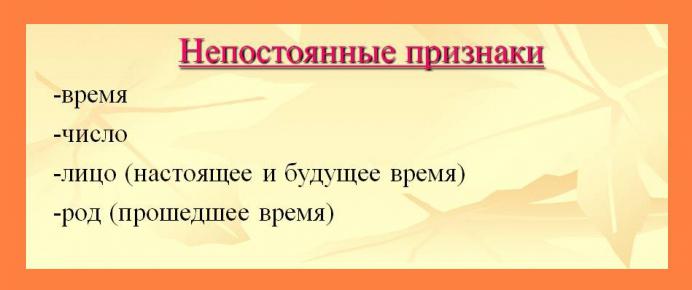

Непостоянные признаки глагола

Непостоянные признаки глагола так называются, потому что они изменяются в зависимости от употребления глагола в определённом контексте. Перечислим непостоянные признаки глагола:

- наклонение

- время

- лицо

- число

- род

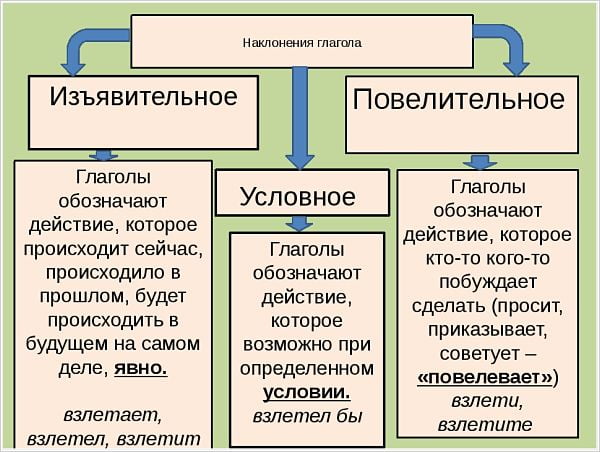

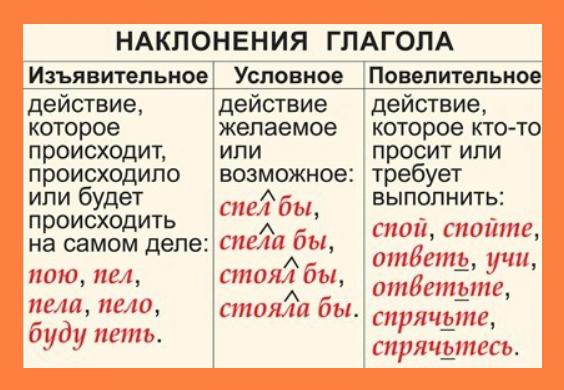

Наклонение

Категория наклонения выражает отношение действия, состояния к реальности.

В связи с этим у глаголов различают

- (читаю, поёшь, уходят); (принеси, нарисуй, спойте); (решила бы, отправился бы).

Время

В формах изъявительного наклонения действие, обозначенное глаголом, происходит в момент речи, до момента речи или после него.

У глагола в изъявительном наклонении по соотношению действия с моментом речи можно указать три формы времени:

- настоящее (гуляю, звонишь, рассказывают);

- прошедшее (спрашивал, ответила, узнали);

- будущее (буду играть, погуляем).

Лицо глагола обозначает, кто именно совершает действие или находится в определённом состоянии. Если действие совершает сам говорящий или вместе с другими участниками действия, глагол имеет форму 1 лица, которая соотносится с личными местоимениями «я» или «мы»:

- я пою — мы поём;

- я спрошу — мы спросим.

Если действие совершает собеседник говорящего, то глаголы имеют форму 2 лица, которая соотносится с местоимениями «ты» или «вы»:

- ты поёшь — вы поёте;

- ты спросишь — вы спросите.

Действие, которое совершают те, о ком идет речь, обозначает глагол в форме 3 лица. Он соотносится с местоимениями «он», «она», «оно», «они»:

- он поёт — они поют;

- она спросит — они спросят.

Непостоянный признак лица принадлежит глаголам, которые изменяются в формах настоящего и будущего времени в изъявительном наклонении.

Число

Категория числа обозначает количество действующих лиц или объектов. Этот непостоянный признак отметим у форм глаголов изъявительного, повелительного и условного наклонений:

- читаешь — читаете;

- просмотри — просмотрите;

- узнал бы — узнали бы.

Непостоянный признак рода указывает, кто совершает действие относительно к полу деятеля. У глаголов определяют мужской, женский и средний род.

Категория рода выражается с помощью окончаний, совпадающих с флексиями существительных, с которыми согласуются формы глагола:

Видео:Морфологические признаки глаголаСкачать

Что такое глагол – объясняю простыми словами, что это за часть речи, какие у нее есть постоянные и непостоянные признаки

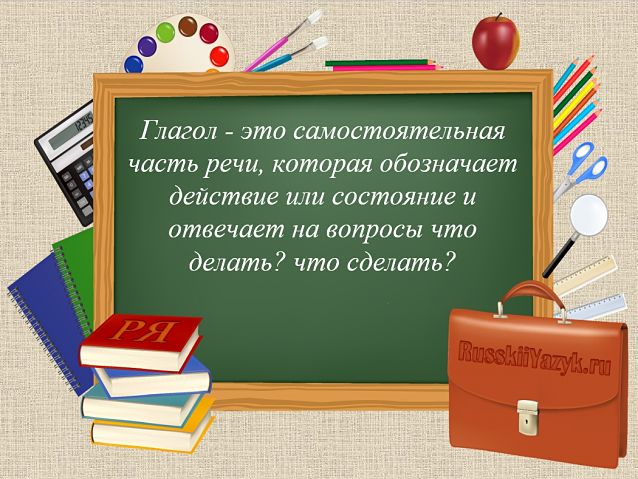

Глагол – это самостоятельная часть речи, то есть к нему всегда можно задать вопрос и у него есть лексическое значение.

Глаголы обозначают действия в широком смысле.

- Действие, которое кто-то делает: читать, работать, играть.

- Мысли и чувства: думать, тосковать, надеяться, восхищаться,

- Состояния природы: вечереет, смеркается, светает.

Видео:Морфологические признаки глагола. Видеоурок 41. Русский язык 6 классСкачать

Постоянные морфологические признаки глаголов

Вид. Он бывает совершенный и несовершенный. Вид обозначает отношение действия к его пределу. Несовершенный вид – это когда действия «бесконечные». Смотрите: читать, плавать, выть, молиться, дремать – ни о какой «предельности» речи нет.

А вот у глаголов совершенного вида действие всегда «конечное»: прочитать, помолиться, проплыть, взвыть, подремать. Чувствуете «конечность», «предельность» этих действий? Прочитал и всё. Взвыл и всё. Подремал и всё.

Как быстро запомнить

Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос «что делать?»: ждать, думать, верить. Глаголы Совершенного – «что Сделать?»: переждать, поверить, передумать. Если в вопросе есть буква «с» – значит вид совершенный.

Спряжение. Глагол относится либо к первому, либо ко второму спряжению. Определяйте всегда вот по такому плану:

- Посмотреть на личное окончание (не на окончание инфинитива), если оно ударное.

- Если там -ит, -ишь, -им, -ите, -ат, -ят – второе спряжение.

- Если там -ет, -ешь, -ем, -ете, -ут, -ют – первое.

- Посмотреть на окончание инфинитива, если личное безударное.

- Если там есть -и (вопить, грустить) – спряжение второе. Если там другая буква – первое (читать, петь).

К первому спряжению еще относятся глаголы брить, стелить. А ко второму – вот эти 11 исключений:

Слышать, видеть и обидеть,

Гнать, держать и ненавидеть,

И дышать, смотреть, вертеть,

И зависеть, и терпеть.

Переходность. Если у глагола есть зависимое слово в винительном падеже без предлога – он переходный. В остальных случаях непереходный. Примеры:

- Читать (что?) книгу – есть дополнение в винительном падеже без предлога, глагол переходный.

- Смотреть в окно – есть предлог, поэтому сразу непереходный.

- Сидеть на скамейке – здесь и предлог, и существительное в предложном падеже, поэтому о переходности вообще речи нет.

Про падежи

Вот статья про косвенные падежи существительных – загляните, она очень маленькая. Я там рассказываю, как их легко запомнить, чтобы не путать.

Возвратность. Если есть постфикс -ся – глагол будет возвратным. То есть он «возвращает» действие на того, кто его производит: кот умывается, девочка причесывается. Подробнее – в статье про возвратные глаголы.

Видео:Морфологические признаки существительногоСкачать

Непостоянные признаки

Наклонение. Одно из трех: изъявительное, сослагательное, повелительное. Изъявительное – обозначает действие, которое происходит «наяву», то есть реально: мальчик читает, дельфин прыгает, дюймовочка спит.

Два других обозначают «ирреальные» действия – то есть в реальности ничего не происходит.

Сослагательное – это глагол с частицей «бы»: «проработал бы, но…» – то есть в реальности никто так и не работал.

Повелительное – кто-то кому-то приказал, повелел что-то сделать. Но это не значит, что действие реально сделано: читай – не факт, что он прочитает, наливай – не факт, что нальет, пойте – не факт, что они будут петь.

Время. Оно есть только у глаголов в изъявительном наклонении. Потому что если действия как такового нет (в сослагательном и повелительном наклонении), то не может быть и времени. В изъявительном наклонении время может быть настоящим, прошедшим и будущим.

Про синтаксическое и морфологическое время

В школе этого нет, но на олимпиадах может быть. Морфологическое время – это время глагола, например прошедшее – читал, будущее – буду читать, настоящее – читаю.

Синтаксическое – это время, на которое указывает предложение в целом. Морфологическое время может быть прошедшим, а синтаксическое настоящим: «Вот вчера иду я, значит, по улице, смотрю по сторонам…» – морфологическое время настоящее (иду, смотрю), а синтаксическое – прошедшее, потому что «вчера». То есть я вчера шел и смотрел.

Число. Может быть множественным или единственным: я ем – единственное, они едят – множественное.

Лицо. Лиц три:

- Первое – Я, Мы.

- Второе – Ты, Вы.

- Третье – Он, Она, Оно, Они.

Чтобы определить лицо, надо подставить нужное местоимение: «Хорошо поете» – «Хорошо Вы поете» – второе лицо. «Сегодня весь день работаю, устал уже» – «Сегодня Я весь день работаю, Я устал уже» – первое.

Про безличные глаголы

Это когда лица нет и никакое местоимение подставить нельзя: тошнит, знобит, мутит. Это происходит как-то само собой, никто конкретно действия не производит. Или: вечереет, смеркается – то же самое. Или из Лермонтова: «И верится, и плачется» – он подчеркивает, что действия совершаются как-то сами по себе, без его на то воли.

Род. Мужской, женский или средний. Есть только у глаголов в прошедшем времени: он читал, она читала, оно читало. В настоящем и будущем временах род определить нельзя. Смотрите: он/она/оно читает, будет читать.

Видео:Морфологический разбор прилагательного. Как выполнить морфологический разбор ?Скачать

Чем глагол является в предложении

Может быть очень разными членами предложения:

- : Жить – Родине служить. Жить – подлежащее, отвечает на вопрос «О чем говорится в предложении?» : самая частая синтаксическая роль: Я жду, Я устал ждать. Жду, устал ждать – сказуемые. : Он попросил меня (о чем?) принести воды. «Принести» здесь не будет сказуемым, потому что попросил он, а нести буду я – разные лица выполняют действия.

Это была общая статья про глагол. Я скоро выпишу много других текстов про глаголы и поставлю сюда ссылки.

Уже сейчас можете читать статьи про две формы глагола: причастие и деепричастие.

Видео:Русский язык| Части РечиСкачать

Постоянные и непостоянные признаки глагола

Непостоянный признак глагола – это что такое? Ответ на заданный вопрос вы найдете в материалах представленной статьи. Кроме этого, мы поведаем вам о том, какие формы имеет данная часть речи, как она склоняется и пр.

Видео:Морфологические признаки прилагательногоСкачать

Общие сведения

Прежде чем понять, какие постоянные и непостоянные признаки глагола существуют, следует сказать о том, что вообще представляет собой данная часть речи.

Глаголом называют часть речи, обозначающую состояние или же действие какого-либо предмета и отвечающую на вопросы «что сделать?» и «что делать?».

Видео:Морфологические признаки глаголаСкачать

Формы глагола

Каждый глагол имеет следующие формы:

- Начальная. Иногда ее называют инфинитивом или неопределенной формой. Такие глаголы оканчиваются на -ти, -ть или –чь, то есть на формообразующие суффиксы (например: стеречь, цвести, купать и пр.). Неопределенная форма глагола называет только состояние или действие и не указывает на число, время и лицо. Это так называемая неизменяемая форма. Она обладает лишь постоянными признаками.

- Спрягаемые формы, то есть не являющиеся инфинитивом. Как правило, они имеют постоянные и непостоянные признаки глагола.

- Деепричастие.

- Причастие.

Итак, чтобы правильно составить текст письма, следует знать, что представленная часть речи имеет:

- непостоянные;

- постоянные признаки глагола.

Видео:НАПРЯГИТЕ МОЗГ, ответив на вопросы ТЕСТА НА ЭРУДИЦИЮ и КРУГОЗОР. #насколькостарвашмозг #викторинаСкачать

Непостоянные признаки глагола

К непостоянным формам относятся:

- число;

- наклонение;

- род;

- лицо;

- время.

Следует особо отметить, что каждый из этих признаков имеет свои особенности.

Видео:Признаки глагола у причастий (7 класс, видеоурок-презентация)Скачать

Наклонение

Все глаголы имеют 3 формы наклонений. Данный признак показывает, как говорящий человек оценивает действие. Другими словами, при помощи такой формы можно узнать, считает ли он его желательным, возможным или реальным при каком-либо определенном условии.

- Изъявительное. Такое наклонение показывает, что какое-либо действие на самом деле происходит, произойдет или когда-то происходило. Приведем пример: ели, едим и будем есть.

- Сослагательное, или так называемое условное наклонение. Обычно оно показывает, что какое-либо действие может произойти, но лишь при определенных условиях. Приведем пример: без тебя я не выжил бы и помер бы на дороге. Как видно из примера, условное наклонение образуется от прошедшего времени при помощи добавления частицы «бы» (или «б»). Причем данная частица пишется раздельно с глаголом.

- Повелительное наклонение. Такая форма обозначает действие, которое просят, велят, советуют или приказывают совершить. Приведем пример: иди быстрей.

Видео:8 класс: глагол и его морфологические признакиСкачать

Время

Термин «непостоянные признаки глагола» говорит сам за себя. То есть данная часть речи изменяется по временам. Однако это относится лишь к глаголам в изъявительном наклонении.

Итак, рассмотрим более подробно, как изменяется такая часть речи по временам:

- Настоящее время. Формально оно выражается такими личными окончаниями, как -у, -ю, -ешь, -ет, -ут, -ете и пр. (Например: гуляю, думаю, делаю, мечтаешь, несете и т. д.). Следует особо отметить, что настоящее время обозначает процесс, который протекает в данный момент. При этом он сам может и не быть в настоящем, а находиться в прошлом или будущем. Приведем пример: Она бежит впереди меня. Она думала, что бежит впереди меня. Она снова убежит вперед.

- Будущее время. Как известно, оно обозначает процесс, который очень скоро произойдет. Например: я вечером пойду гулять. Следует также отметить, что будущее время имеется и у глаголов вида совершенного и несовершенного. Хотя в данных случаях оно выражается различно (буду читать – прочитаю, буду петь – спою, буду гулять – погуляю и пр.).

- Прошедшее время. Такое время обозначает уже прошедшее действие (например: гулял, делал, думал). Данная форма образуется при помощи добавления суффикса -л-.

Видео:Изменение глаголов по временам. Что такое время глагола? Как определить время глагола?Скачать

Число

Непостоянные признаки глагола – это те признаки, которые при необходимости могут изменять слово в нужное время, лицо и пр. Число также является непостоянным признаком. Оно может быть:

- Единственным: делаю, ожидаю, шел, пошел, пойду и пр.

- Множественным: делаем, ожидаем, шли, пошли, пойдем и пр.

В формах будущего и настоящего времени все глаголы изменяются по следующим лицам:

- 1-ое лицо указывает на то, что процесс осуществляет говорящий: я пою, мы поем;

- 2-ое лицо указывает на то, что действие производит слушающий: ты молчишь, вы молчите;

- 3-е лицо указывает на то, что действие осуществляется лицом, не участвующим в диалоге: оно, он, она идет, они идут.

Следует также отметить, что некоторые глаголы называют какое-либо действие или состояние, которое происходит без участия определенного лица, как бы само по себе. Подобные глаголы называют безличными. Приведем пример: Знобит. Светает. Темнеет.

Какие еще непостоянные признаки глагола существуют? Разумеется, к ним относится и род. Однако данная форма присуща лишь глаголам в единственном числе, условном наклонении и прошедшем времени:

- Женский род: имела бы.

- Мужской род: имел бы.

- Средний род: имело бы.

Теперь вам известно, какие непостоянные морфологические признаки глагола существуют и как изменяется данная часть речи в соответствии с ними. Однако следует отметить, что, помимо непостоянных, имеются и постоянные формы. Рассмотрим их более подробно.

Видео:Начальная форма глагола. Неопределенная форма глагола. Инфинитив глаголаСкачать

Признаки глагола постоянные

Если к вам обратятся и попросят: «Назовите непостоянные признаки глагола», то наверняка вы сделаете это не колеблясь. Но что же вы скажете, если от вас захотят услышать перечень и различия постоянных признаков глагола?

Итак, к таким формам относят:

- вид;

- переходность;

- возвратность;

- спряжение.

Абсолютно все глаголы являются несовершенного или совершенного вида. Данный признак показывает, как именно протекает действие. Как известно, все глаголы вида совершенного отвечают на следующий вопрос: «что сделать?». Кроме того, они указывают на результат действия, его завершенность, начало или конец (например, что сделать? – встать).

Глаголы вида совершенного могут изменяться в прошедшем (что сделали? – встали) и будущем простом времени (что сделают? – встанут). Формы настоящего времени у такого признака нет.

Глаголы вида несовершенного отвечают на следующий вопрос: «что делать?». Кроме того, при обозначении какого-либо действия они не указывают на его результат, завершенность, начало или конец: вставать. Такие глаголы имеют прошедшее (что делали? – вставали), настоящее (что делают? – встают) и будущее сложное время (что будешь делать? – буду вставать). Также у несовершенного вида существует и неопределенная форма глагола (что будет делать? – будет вставать, будет танцевать и пр.).

Следует особо отметить, что в русском языке присуствует небольшое количество двувидовых глаголов. Такие слова, в зависимости от контекста, могут становиться то совершенного вида, то несовершенного (велеть, жениться, исследовать, казнить, арестовать, женить, атаковать, обследовать и пр.).

- По городу распространились слухи, что король сам казнит своих врагов. В этом случае глагол «казнит» отвечает на вопрос «что делает?» и имеет несовершенный вид.

- По городу распространились слухи, что король сам казнит нескольких мятежников. В этом случае глагол «казнит» отвечает на вопрос «что сделает?» и имеет совершенный вид.

Видео:Морфологический разбор глаголов. Видеоурок по русскому языку 7 классСкачать

Возвратность

К постоянным признакам относится и такая форма, как возвратность. Таким образом, глаголы, имеющие постфикс -ся или же -сь, именуются возвратными. Например: биться, ругаться и пр. Остальные же являются невозвратными. Например: бить, ругать, думать и пр.

Видео:Части речи в русском языке. Как определить часть речи?Скачать

Переходность

Все глаголы делятся на непереходные и переходные. Последние обозначают какой-либо процесс, который переходит на другой предмет. Его название может быть выражено:

- Именем существительным, которое стоит в родительном падеже без предлога и обозначает часть чего-то. Например: отрезать масла, выпить чаю и пр.

- Именем существительным (или же местоимением), которое стоит в винительном падеже и не имеет никакого предлога. Например: листать журнал, видеть его.

- Именем существительным (или же местоимением), которое стоит в родительном падеже, не имеет предлога, но сопровождается отрицанием. Например: не иметь документов, не видеть ее.

Все остальные глаголы считаются непереходными (играть в лесу, верить в справедливость и пр.).

Видео:Морфологический разбор имени существительного Как объяснить ребенку морфологический разборСкачать

Спряжение

О том, какой непостоянный признак глагола можно использовать для написания красивого стилистического письма, вам известно. Однако для составления грамотного текста этого мало. Ведь очень важно знать, как пишутся глаголы в том или ином спряжении.

Как известно, при такой форме изменяются окончания глаголов. В свою очередь, спряжения зависят от лица и числа того или иного слова.

🌟 Видео

Морфологический разбор всех самостоятельных частей речи за 50 минутСкачать

Признаки глагола и наречия у деепричастия (7 класс, видеоурок-презентация)Скачать

Морфологические признаки существительногоСкачать