Различаем в предложении второстепенные члены — согласованные и несогласованные определения. Выясним, что такое согласованные и несогласованные определения в русской грамматике.

В предложении, кроме грамматической основы, могут быть второстепенные члены предложения, которые поясняют подлежащее или сказуемое. Подлежащее поясняют, как правило, определения.

В предложении определение поясняет слово с предметным значением, которое может быть выражено именем существительным, местоимением или словом любой части речи в значении существительного.

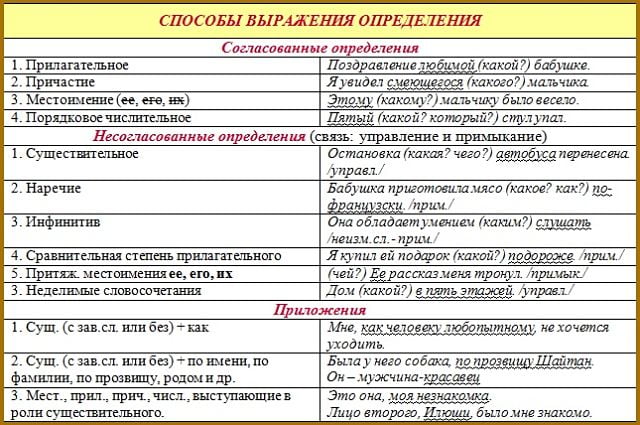

В зависимости от того, словом какой части речи выражено определение, какой вид подчинительной связи существует между главным словом и зависимым, в синтаксисе русского языка различают согласованные и несогласованные определения.

- Согласованные определения

- Несогласованные определения

- Таблица с примерами

- Видеоурок

- Определение как второстепенный член предложения. Виды определений

- ↑ Согласованное определение. Примеры

- ↑ Несогласованное определение. Примеры

- ↑ Приложение. Примеры

- Что такое глагол – объясняю простыми словами, что это за часть речи, какие у нее есть постоянные и непостоянные признаки

- Постоянные морфологические признаки глаголов

- Непостоянные признаки

- Чем глагол является в предложении

- 💥 Видео

Видео:Может ли быть сказуемое НЕ глаголом? Сказуемое выраженное существительнымСкачать

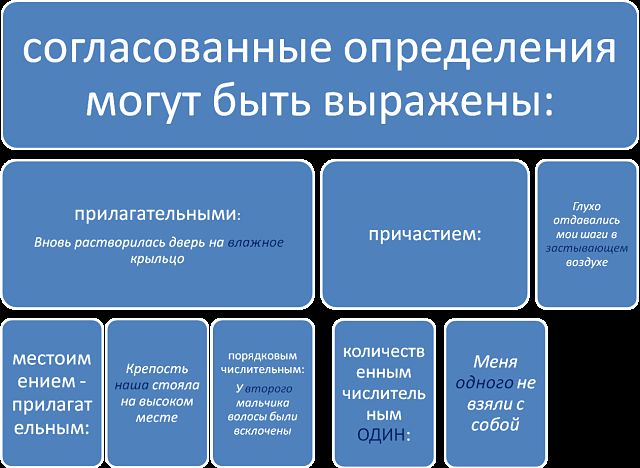

Согласованные определения

Согласованные определения так называются, потому что они связываются в предложении с подлежащим или второстепенными членами подчинительной связью согласования.

Согласованными определениями являются, как правило, слова следующих частей речи и формы слов:

- прилагательные;

- местоимения-прилагательные;

- порядковые числительные;

- причастия одиночные и с зависимыми словами (причастный оборот).

Вижу твой жребий на светлом челе (А. С. Пушкин)

Жребий (какой?) твой (и. п., ед. ч., м. р. притяжательного местоимения).

Самые мягкие и трогательные стихи, книги и картины написаны русскими поэтами, писателями и художниками об осени ( К. Паустовский).

В этом предложении имеются согласованные определения, выраженные именами прилагательными:

- стихи (сущ. в форме им. п. мн. ч.) какие? самые мягкие и трогательные ( форма им. п. мн. ч. превосходной степени прилагательного);

- поэтами (т.п., мн. ч.) какими? русскими (т.п., мн. ч.).

По реке несло желтоватую пену , похожую на сбитый белок (К. Паустовский).

- пену какую? желтоватую (в. п., ед. ч., ж. р.);

- пену какую? похожую на сбитый белок (в. п., ед. ч.)

Будем иметь в виду, что необособленные и обособленные определения, выраженные оборотами с главным словом в виде прилагательного или причастия, являются одним членом предложения — согласованным определением.

Яркими полосами уходят вдаль сизые , покрытые ночной росой озими.

Озими (какие?) сизые, покрытые ночной росой — согласованные однородные определения, выраженные прилагательным и причастным оборотом.

Сквозь прищуренные веки он [кот] наблюдал за прыгающими по земле птицами, но те держались на безопасном расстоянии (М. Пришвин).

- сквозь веки (в. п., мн. ч.) какие? прищуренные (в. п. мн.ч. причастия);

- за птицами какими? прыгающими по земле — согласованное определение, выраженное причастным оборотом;

- на расстоянии каком? безопасном (п.п. ед.ч. ср.р. прилагательного).

Видео:Согласованные и несогласованные определенияСкачать

Несогласованные определения

Несогласованные определения не совпадают по грамматической форме с опредеделяемыми существительными (местоимениями и пр.). Они связываются с главным словом подчинительной связью управления, реже способом примыкания.

Несогласованные определения выражаются словами разных частей речи, например:

1. существительным, местоимением в форме косвенного падежа с предлогом или без него

На поверхности воды плавали огромные тёмно-зеленые л истья белых кувшинок .

В этом предложении, кроме согласованных определений ( огромные темно-зеленые листья, белых кувшинок) укажем ряд несогласованных, связанных с существительным способом управления:

- на поверхности (п.п. ед.ч. ж.р.) чьей? воды (р. п. ед. ч. ж. р.);

- листья (и.п. мн.ч.) чьи? кувшинок (р. п. мн. ч.).

Всё его лицо было невелико, худо, в веснушках (И. С. Тургенев)

Лицо чье? его (притяжательное местоимение в форме р. п. ед. ч.)

2. Несогласованное определение — синтаксически неделимое словосочетание (существительное и прилагательное, существительное и числительное)

Гардероб (какой?) черного дерева был огромных размеров (Борис Пастернак. Доктор Живаго).

Мальчик (какой?) лет двенадцати выбежал гостям навстречу.

3. В роли несогласованного определения выступает простая форма сравнительной степени прилагательного

Одна из девушек, (какая?) постарше , на меня едва обратила внимание (А. П. Чехов).

4. Несогласованное определение — наречие

В окна (какие?) нараспашку залетал игривый летний ветерок и стал надувать парусом занавески.

5. Неопределенная форма глагола (инфинитив) поясняет существительное

Стремление (какое?) побеждать , считают современники, было основным качеством полководца А. Суворова.

Простая форма сравнительной степени прилагательного, наречие и инфинитив присоединяются к главному слову способом примыкания.

Видео:Русский язык| Подлежащее и способы его выраженияСкачать

Таблица с примерами

| Согласованные определения | Несогласованные определения |

|---|---|

| Обычная школьница | Школьница из Москвы |

| Затаенная улыбка | Улыбка невзначай |

| Скромное желание | Желание путешествовать |

| Крупную шишку | Шишку с чешуей |

| Задумчивый взгляд | Взгляд исподлобья |

| Наша девочка | Девочка в футболке |

Проверим себя и укажем в следующих предложениях согласованные и несогласованные определения.

Вслед за чемоданом внесен был небольшой ларчик красного дерева с штучными выкладками из карельской березы, сапожные колодки и завернутая в синюю бумагу жареная курица (Н. В. Гоголь. Мертвые души).

Она росла на небольшой поляне, прямая и стройная береза с белым стволом, с пахучими, лаковыми листочками (Н. Вагнер).

Зеленоватый сумрачный воздух, наполненный солнечным дымом и желтыми отсветами скал, струился над нами (К. Паустовский).

В шуме ветра слышался как будто отдаленный плач младенца, а иногда вой голодного волка (С. Т. Аксаков).

Строгое лицо его было грустно и насмешливо, как у разочарованного (А. П. Чехов).

Пройдя немного, я выбрался к небольшой речке с забавным названием Незнайка, уселся на бережок и закинул удочку (Г. Скребицкий).

Видео:Когда прилагательное является сказуемым? Сказуемое выраженное прилагательнымСкачать

Видеоурок

Видео:Типы сказуемых. Простое глагольное, составное именное, составное глагольноеСкачать

Определение как второстепенный член предложения. Виды определений

Особенностей определений заключается в том, что они не выполняют в предложении структурной функции, но нужны для того что показать свойства предметов и явлений действительности, особенно велика их роль в художественной, публицистической, а также разговорной речи, где присутствует экспрессивность и образность.

Мокрые тяжелые гроздья душистой сирени от влаги к земле клонятся.

И девушка в белой накидке сказала мне ласково: «Нет»

- Определения, выраженные качественным прилагательным, обозначают: качества, цвет предмета ( красный платок, умная собака)

- Выраженные относительными прилагательными обозначают: признак предмета по месту его нахождения и по времени ( вчерашний день, сельская библиотека), признак предмета по материалу ( деревянный пол), принадлежность ( командная работа)

- Выраженные притяжательным прилагательным, местоимением обозначают принадлежность ( мамины глаза, твоя красота)

- Выраженные неопределенными местоимениями указывают на неопределенность предмета в отношении качества, свойства, принадлежности ( чье-то лицо, какие-нибудь новости)

- Выраженные отрицательными и неопределенными местоимениями обозначают выделительно-усилительные признаки ( каждый человек, никакая история)

- Выраженные порядковыми числительными, обозначают порядок предмета при счете (в пятом классе)

- Выраженные причастиями, обозначают признак, являющийся результатом действия ( свалившиеся яблоки)

- Согласованные определения

- Несогласованные определения

- Приложения

Видео:Обособленные определения. Когда нужно ставить запятыеСкачать

↑ Согласованное определение. Примеры

Не являются определениями слова, входящие в состав фразеологизма (Черное море, железная дорога, белый гриб, грудная жаба, носовой платок).

- Полными прилагательными (Некоторые смелые птицы продолжают сидеть в своих пуховых гнездах.)

- Местоименным прилагательным (кроме его, ее, их). Эта кампания стала самой заметной политической инновацией последнего месяца.

- Полными причастиями (Простые дачники забрели к охраняемому объекту.)

- Порядковыми числительными и числительным один ( Второе открытое письмо было опубликовано студентом.)

Видео:Составное именное сказуемоеСкачать

↑ Несогласованное определение. Примеры

- Современный индивид не существует в среде (какой?) общения и принятия решений;

- Наибольший исторический интерес — к временам (каким?) Полоцкого княжества ;

- (Чьи?) Ее (Грузии) власти не исключают возможности встречи;

- Брюки (какие?) клеш вновь входят в моду;

- Прогулка (какая?) верхом закончилась в местном ОВД

- Идея (какая?) оформить документы в Федеральной регистрационной палате не пришла в голову новоявленным крестьянам.

- Субъект или носитель признака (возвращение героя (герой вернулся), синева неба (небо синее) – героя и неба – это определения

- Принадлежность (меч героя, пиджак отца, котлы с военных судов, апельсины из Африки)

- Отношение целого к части (ножка стула, воротник шинели)

- Коллектив (оркестр музыкантов)

- Материал (ларец красного дерева, дом из камня, арка из рябины (сделан/ изготовлен/ построен из)

- Содержание, содержимое предмета (книга о земле/ о красоте, ванна с водой)

- Производитель действия (скип колес, пение птиц)

- Специализация, более узкое, ограниченное значение (охотник на волков)

- Отсутствие чего-либо у предмета, выделяемое из массы подобного (вино без запаха, морская вода без соли), Наличие чего-либо (человек в военной шинели, дама в шубе, человек с бородой)

- Признак, характеризующий нахождение предмета в пространстве (тумбочка напротив двери, у косяка в кухню стояла девушка)

- Предназначение, для кого, для чего (памятник Крылову, тетрадь для записей)

- Признак, устанавливаемый при помощи сравнения с предметом (шляпа котелком)

- Место (дом на горе/ за рекой)

- Исходная/конечная точка движения (спуск с горы, подъем на гору)

- Направление (лестница на чердак)

- Время (бег по утрам)

- Цель (поездка за грибами)

- Причина (опоздание из-за пробок)

- Существительными в косвенном падеже с предлогами и без предлогов (костюм в полоску, рекомендация врача, ткань на костюм, чашка без ручки, состав президиума, книжка с картинками, крыша дома, жители Москвы)

- Притяжательными местоимениями его, ее, их (их дом, ее шарф, его вопрос)

- Наречием (поворот направо, кофе по-турецки)

- Неизменяемыми прилагательными (вес брутто, цвет хаки)

- Сравнительной степенью прилагательного (кофе погорячее)

- Инфинитивом (желание остаться)

- Количественным числительным в именительном падеже (Дом семь)

- Цельным (нечленимым) словосочетанием (спортсмен высокого роста, товары высшего сорта, человек исключительного благородства, фильмы тридцатых годов, шкатулка ручной работы).

- сочетания существительного в родительном падеже с согласованным с ним количественным числительным:

- сочетания существительного с прилагательным в творительном падеже:

- Синтаксически не членимы словосочетания, состоящие из имен прилагательного и существительного в родительном падеже, в которых невозможно отделить имя прилагательное, поскольку именно в нем заключается обозначение разграничительного признака.

Словосочетания среднего роста, бронзового цвета, искусственного каракуля, восточного типа, необыкновенной красоты, близкого возраста синтаксически не членимы.

Видео:Типы сказуемыхСкачать

↑ Приложение. Примеры

Как и другие определения, приложение отвечает на вопросы: какой? какого рода? какого типа? какого свойства?

Вместе с определяемым словом показывает соотнесенность словосочетания с двумя классами понятий:

- вагон (какой?) -ресторан;

- телефон (какой?) -автомат;

- сосед (какой?) -профессор;

- студент (какой?) -первокурсник;

- диван (какой?) -кровать;

- шахматист (какой?) -перворазрядник;

- сапоги-скороходы, ковер-самолет, скатерть-самобранка.

Некоторые приложения не согласуются с определяемым словом. Это происходит в тех случаях, когда в роли приложения выступает прозвище, или название произведения, печатного органа, или некоторые топонимы, например: с Ричардом Львиное Сердце, для газеты «Московские новости», в романе «Жизнь и судьба», на озере Байкал.

Приложения могут относиться к любому члену предложения, выраженному существительным или словом, выступающим в функции существительного.

Видео:Виды глагола в русском языке. Как определить вид глагола?Скачать

Что такое глагол – объясняю простыми словами, что это за часть речи, какие у нее есть постоянные и непостоянные признаки

Глагол – это самостоятельная часть речи, то есть к нему всегда можно задать вопрос и у него есть лексическое значение.

Глаголы обозначают действия в широком смысле.

- Действие, которое кто-то делает: читать, работать, играть.

- Мысли и чувства: думать, тосковать, надеяться, восхищаться,

- Состояния природы: вечереет, смеркается, светает.

Видео:Типы сказуемых - как определить | Русский язык ОГЭ 2022 УмскулСкачать

Постоянные морфологические признаки глаголов

Вид. Он бывает совершенный и несовершенный. Вид обозначает отношение действия к его пределу. Несовершенный вид – это когда действия «бесконечные». Смотрите: читать, плавать, выть, молиться, дремать – ни о какой «предельности» речи нет.

А вот у глаголов совершенного вида действие всегда «конечное»: прочитать, помолиться, проплыть, взвыть, подремать. Чувствуете «конечность», «предельность» этих действий? Прочитал и всё. Взвыл и всё. Подремал и всё.

Как быстро запомнить

Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос «что делать?»: ждать, думать, верить. Глаголы Совершенного – «что Сделать?»: переждать, поверить, передумать. Если в вопросе есть буква «с» – значит вид совершенный.

Спряжение. Глагол относится либо к первому, либо ко второму спряжению. Определяйте всегда вот по такому плану:

- Посмотреть на личное окончание (не на окончание инфинитива), если оно ударное.

- Если там -ит, -ишь, -им, -ите, -ат, -ят – второе спряжение.

- Если там -ет, -ешь, -ем, -ете, -ут, -ют – первое.

- Посмотреть на окончание инфинитива, если личное безударное.

- Если там есть -и (вопить, грустить) – спряжение второе. Если там другая буква – первое (читать, петь).

К первому спряжению еще относятся глаголы брить, стелить. А ко второму – вот эти 11 исключений:

Слышать, видеть и обидеть,

Гнать, держать и ненавидеть,

И дышать, смотреть, вертеть,

И зависеть, и терпеть.

Переходность. Если у глагола есть зависимое слово в винительном падеже без предлога – он переходный. В остальных случаях непереходный. Примеры:

- Читать (что?) книгу – есть дополнение в винительном падеже без предлога, глагол переходный.

- Смотреть в окно – есть предлог, поэтому сразу непереходный.

- Сидеть на скамейке – здесь и предлог, и существительное в предложном падеже, поэтому о переходности вообще речи нет.

Про падежи

Вот статья про косвенные падежи существительных – загляните, она очень маленькая. Я там рассказываю, как их легко запомнить, чтобы не путать.

Возвратность. Если есть постфикс -ся – глагол будет возвратным. То есть он «возвращает» действие на того, кто его производит: кот умывается, девочка причесывается. Подробнее – в статье про возвратные глаголы.

Видео:Определенно-личное предложениеСкачать

Непостоянные признаки

Наклонение. Одно из трех: изъявительное, сослагательное, повелительное. Изъявительное – обозначает действие, которое происходит «наяву», то есть реально: мальчик читает, дельфин прыгает, дюймовочка спит.

Два других обозначают «ирреальные» действия – то есть в реальности ничего не происходит.

Сослагательное – это глагол с частицей «бы»: «проработал бы, но…» – то есть в реальности никто так и не работал.

Повелительное – кто-то кому-то приказал, повелел что-то сделать. Но это не значит, что действие реально сделано: читай – не факт, что он прочитает, наливай – не факт, что нальет, пойте – не факт, что они будут петь.

Время. Оно есть только у глаголов в изъявительном наклонении. Потому что если действия как такового нет (в сослагательном и повелительном наклонении), то не может быть и времени. В изъявительном наклонении время может быть настоящим, прошедшим и будущим.

Про синтаксическое и морфологическое время

В школе этого нет, но на олимпиадах может быть. Морфологическое время – это время глагола, например прошедшее – читал, будущее – буду читать, настоящее – читаю.

Синтаксическое – это время, на которое указывает предложение в целом. Морфологическое время может быть прошедшим, а синтаксическое настоящим: «Вот вчера иду я, значит, по улице, смотрю по сторонам…» – морфологическое время настоящее (иду, смотрю), а синтаксическое – прошедшее, потому что «вчера». То есть я вчера шел и смотрел.

Число. Может быть множественным или единственным: я ем – единственное, они едят – множественное.

Лицо. Лиц три:

- Первое – Я, Мы.

- Второе – Ты, Вы.

- Третье – Он, Она, Оно, Они.

Чтобы определить лицо, надо подставить нужное местоимение: «Хорошо поете» – «Хорошо Вы поете» – второе лицо. «Сегодня весь день работаю, устал уже» – «Сегодня Я весь день работаю, Я устал уже» – первое.

Про безличные глаголы

Это когда лица нет и никакое местоимение подставить нельзя: тошнит, знобит, мутит. Это происходит как-то само собой, никто конкретно действия не производит. Или: вечереет, смеркается – то же самое. Или из Лермонтова: «И верится, и плачется» – он подчеркивает, что действия совершаются как-то сами по себе, без его на то воли.

Род. Мужской, женский или средний. Есть только у глаголов в прошедшем времени: он читал, она читала, оно читало. В настоящем и будущем временах род определить нельзя. Смотрите: он/она/оно читает, будет читать.

Видео:Структура изложения и критерии оценивания. Практика написания в прямом эфире │Русский язык ОГЭСкачать

Чем глагол является в предложении

Может быть очень разными членами предложения:

- : Жить – Родине служить. Жить – подлежащее, отвечает на вопрос «О чем говорится в предложении?» : самая частая синтаксическая роль: Я жду, Я устал ждать. Жду, устал ждать – сказуемые. : Он попросил меня (о чем?) принести воды. «Принести» здесь не будет сказуемым, потому что попросил он, а нести буду я – разные лица выполняют действия.

Это была общая статья про глагол. Я скоро выпишу много других текстов про глаголы и поставлю сюда ссылки.

Уже сейчас можете читать статьи про две формы глагола: причастие и деепричастие.

💥 Видео

Простое глагольное сказуемоеСкачать

Главные члены предложения – подлежащее и сказуемоеСкачать

Русский язык| Сказуемое в предложении.Скачать

Русский язык. Согласованные и несогласованные определения. ВидеоурокСкачать

Русский язык. Приложение как вид определения.Дефис при приложении. ВидеоурокСкачать

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельствоСкачать

Безличное предложениеСкачать

Составное глагольное сказуемоеСкачать