- Оксана Жосан, гинеколог-онколог. Редактор А. Герасимова

- Чем предраковые клетки, обнаруженные при цитологии шейки матки, отличаются от здоровых и злокачественных

- Как выглядят предраковые клетки при проведении цитологии шейки матки. Расшифровка и интерпретация терминов, встречающихся в результатах исследования

- Результаты цитологии при различных предраковых состояниях

- Онкологические аспекты гиперпластических процессов эндометрия

- Рак и предрак шейки матки.

- Вы можете сдать со скидкой в интернет-магазине

- I. ФОНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

- II. ПРЕДРАКОВЫЕ СОСТОЯНИЯ

- III. РАК

- ФОНОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 🎦 Видео

Оксана Жосан, гинеколог-онколог. Редактор А. Герасимова

- Запись опубликована: 04.01.2020

- Время чтения: 1 mins read

Предраковыми патологиями шейки матки считаются заболевания, приводящие к развитию злокачественных опухолей. Существует несколько таких болезней, каждую из которых отличают особенности цитологических мазков

Осмотрев под микроскопом окрашенный материал, взятый с поверхности шейки и проходящего в ней цервикального канала, врач по внешнему виду и расположению клеток может определить, какое заболевание имеется у женщины. Все данные вносятся в бланк. Расшифровку анализа проводит врач онколог-гинеколог.

Видео:Строма опухолейСкачать

Чем предраковые клетки, обнаруженные при цитологии шейки матки, отличаются от здоровых и злокачественных

Эти клетки отличаются от здоровых размерами, строением, наличием различных включений. Они не имеют столь разительных отличий, как злокачественные, но и здоровыми их назвать нельзя. То есть предрак – это переходное состояние между нормой и онкологией.

Существуют также клетки с атипией неясного значения, обозначаемые в результатах анализа ASC-US, ASC-H, AGC. AGUS-NOS. Хотя они имеют патологические изменения – увеличенные ядра и другие аномалии строения, это отклонения не столь явные, чтобы отнести их к предраку или раку. Например, такие клеточные элементы могут появляться при воспалении, а потом исчезать после проведенного лечения.

Со временем, при отсутствии лечения, предраковое состояние утяжеляется. По мере проникновения патологического очага внутрь тканей, клетки все больше напоминают раковые. В результате предрак переходит в злокачественную опухоль шейки матки.

Перерождение здоровых клеток в предраковые, а затем – в злокачественные, происходит постепенно, поэтому обнаружить границу между этими состояниями может только опытный врач-цитолог.

Осмотр материала под микроскопом

Видео:Уплотнение в груди. Что такое мастопатия или диффузный фиброаденоматоз? Лебедева Е.Г.Скачать

Как выглядят предраковые клетки при проведении цитологии шейки матки. Расшифровка и интерпретация терминов, встречающихся в результатах исследования

Клетки, обнаруженные в мазках при предраке, отличаются от здоровых. У них наблюдаются:

- Атипия – несоответствие размера, формы и других показателей норме. Клетки могут быть слишком большими или маленькими, с неправильным строением или несвойственными включениями. При окраске образца, их жидкая часть – цитоплазма часто имеет неравномерную окраску.

- Дискариоз – аномалии ядра – центральной части клетки, служащей для хранения генетической информации. При дискариозе ядра могут быть увеличенными, уменьшенными, иметь неправильную форму и контуры, утолщенную наружную оболочку – мембрану.

- Проявления койлоцитоза – в мазке обнаруживаются клетки-койлоциты, присутствие которых указывает на инфицирование папилломавирусом. Они крупные с увеличенными деформированными ядрами и неправильным строением. Из-за большого размера ядер жидкая часть клетки – цитоплазма сохраняется только по краю, образуя тонкий ободок-– гало.

- Кератоз – ороговение клеток. Шейка матки не имеет рогового слоя, оставаясь мягкой, поэтому такие клетки в норме в мазке не обнаруживаются. Степень ороговения может быть разной: слабой – паракератоз, более выраженной – гиперкератоз и значительной – акантоз. Ороговевшие клетки содержат сморщенные, деформированные, неправильно развитые ядра и измененную жидкую клеточную часть – цитоплазму. При выраженном ороговении в них обнаруживается прочный белок кератин, поэтому при кератозе в мазках обнаруживают блестящие плотные роговые клетки.

- Атипичный митоз (неправильное деление). Единичные делящиеся клеточные элементы в образце – норма, особенно если деление происходит правильно. Нарушение этого процесса характерно для предрака и рака.

Видео:Что такое фиброз?Скачать

Результаты цитологии при различных предраковых состояниях

| Предраковая патология | Характеристика | Цитологическая картина |

| Дисплазия | Патологическое состояние шейки матки, вызванное инфицированием папилломавирусом. Возбудитель попадает в эпителии шейки, влияет на процесс формирования и развития клеток, приводя к появлению неправильно развитых клеточных структур | Слабая степень (CINI). На этой стадии болезни поражается только верхний слой эпителия (1/3), поэтому в мазке обнаруживаются неправильно развитые клетки, принадлежащие к наружному слою шейки |

В мазках обнаруживаются клетки с признаками койлоцитоза, появившиеся из-за инфицирования папиломавирусом.

Обнаруживаются клетки с дискариозом, у которых ядра увеличены, имеют неправильные контуры и окраску. Видны другие клетки, отличающиеся строением и окраской, но количество неправильно развитых клеточных элементов невелико

Отличительная черта таких клеток – большой размер и нарушение пропорций между размерами ядра и жидкой части – цитоплазмы. Количество атипичных клеток значительно выше, чем при легкой степени

Наблюдаются неправильно делящиеся клетки (атипичный митоз)

В образцах много лейкоцитов за счёт постоянного вялотекущего воспалительного процесса, а ранимость шейки приводит к появлению примесей крови

По мере утяжеления предрака клетки все больше напоминают злокачественные. Они сбиваются в комплексы, напоминающие сгустки, пчелиные соты, розетки, наслаиваются друг на друга, образуя пласты.

Соотношение классификаций по стадиям развития предраковых состояний шейки матки

В документе, выдаваемом по результатам цитологии, врач-цитолог перечисляет клеточные структуры, обнаруженные в мазке. Это позволит гинекологу-онкологу после расшифровки результатов анализа поставить правильный диагноз.

При обнаружении в анализах на цитологию клеток, характерных для дисплазии, указывается степень предрака:

- Лёгкая (LSIL) – результат, соответствующий первой стадии болезни (CINI)

- Тяжёлая (HSIL) – вторая-третья стадия болезни (CINII-CINIII)

Самостоятельно расшифровать такое заключение крайне сложно – документ содержит термины, для понимания которых нужны знания в области цитологии, гинекологии и анатомии. Поэтому для расшифровки и интерпретации анализов нужно обращаться к гинекологу-онкологу. Специалист объяснит результаты анализа на цитологию, а, при необходимости, назначит дополнительное обследование и лечение.

Видео:ГиалинозСкачать

Онкологические аспекты гиперпластических процессов эндометрия

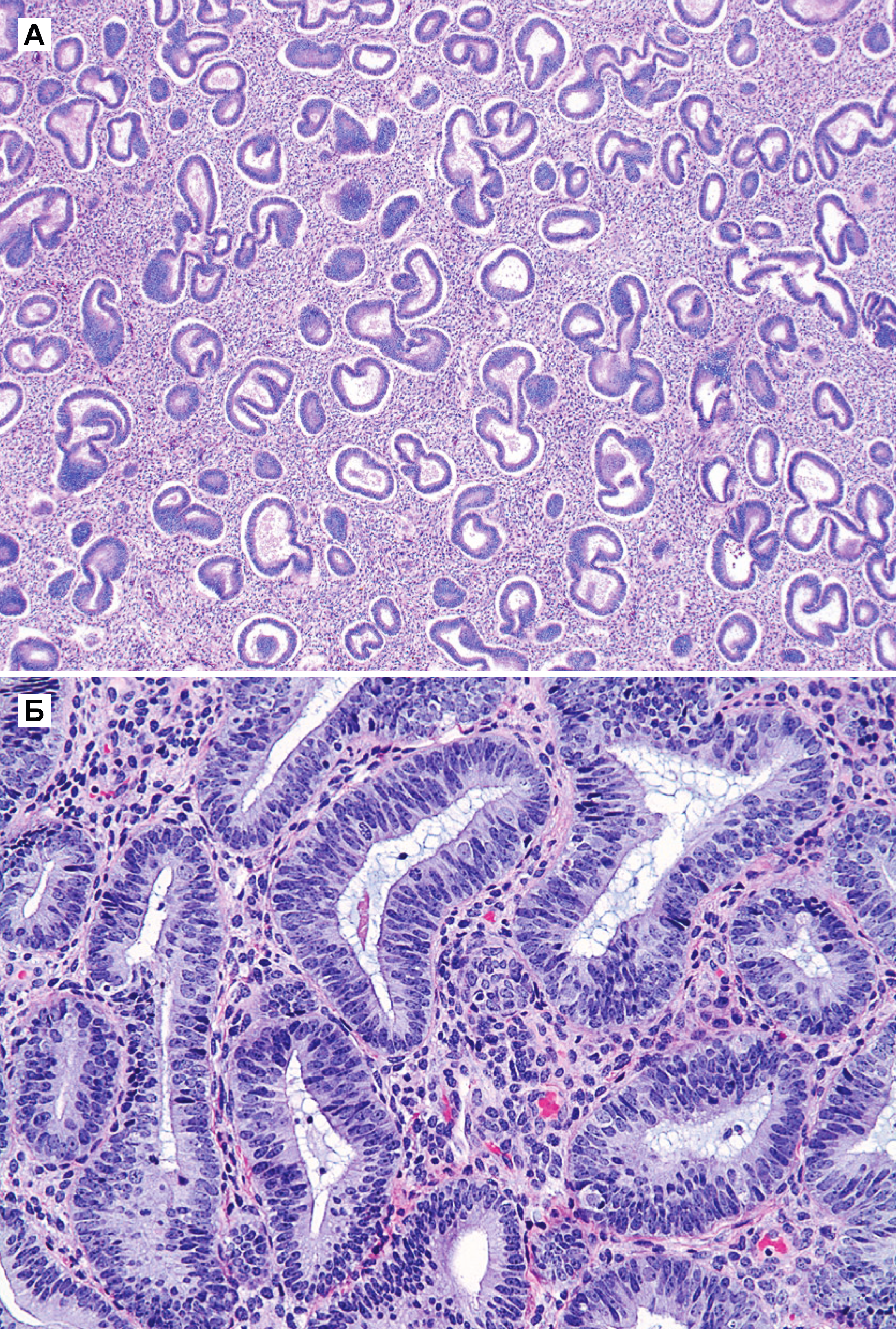

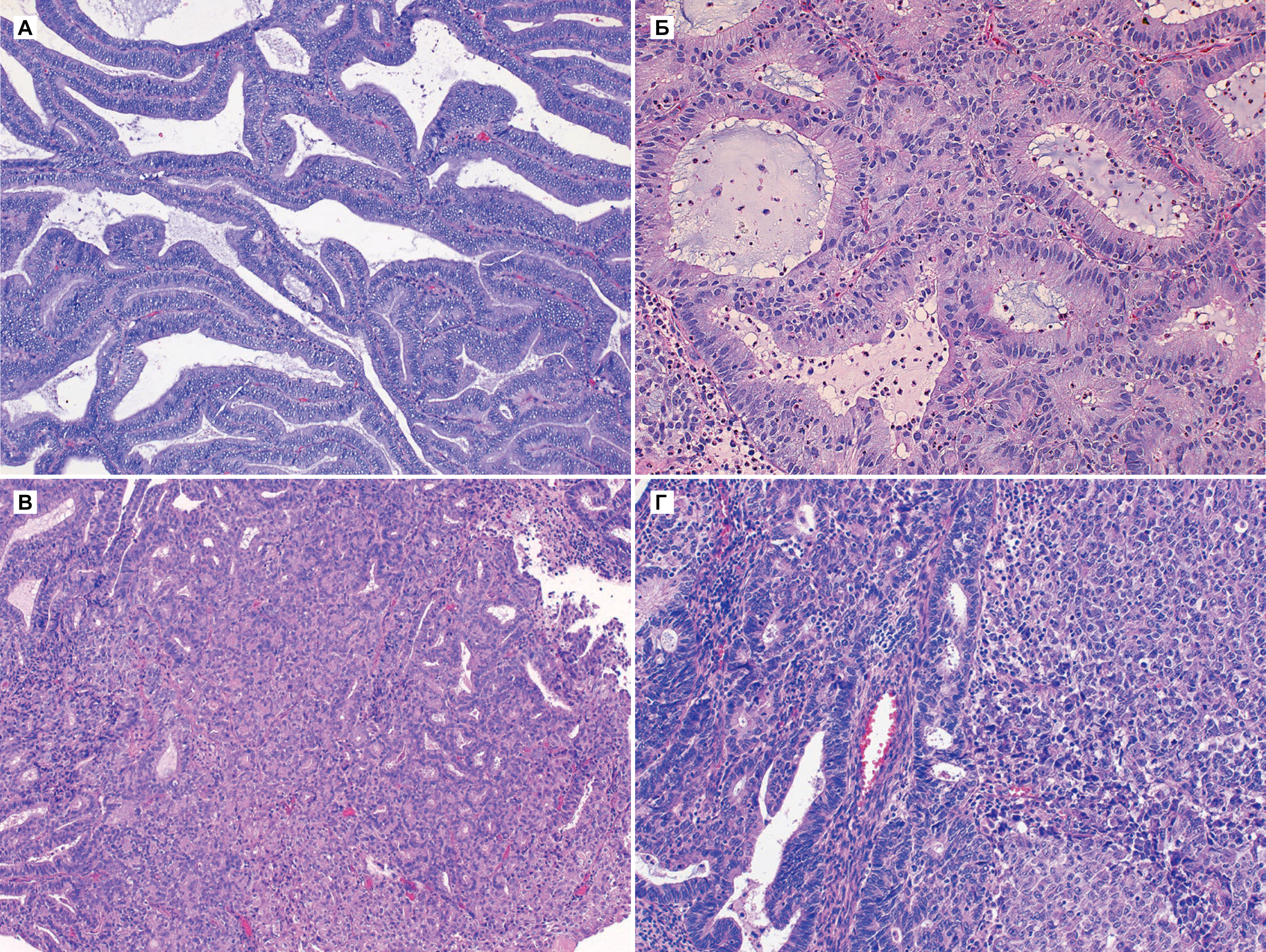

Гиперплазия — это увеличение количества клеток без увеличения их размеров. Гиперпластические процессы могут предшествовать развитию онкологического заболевания. Гиперплазия эндометрия — одна из форм патологических пролиферативных изменений эндометрия, с преимущественной пролиферацией железистого компонента по сравнению со стромальным компонентом [1].

Существует гистологическая классификация гиперпластических процессов эндометрия, предложенная ВОЗ (2014) [2]:

- гиперплазия без атипии (железисто-кистозная гиперплазия эндометрия);

- атипичная гиперплазия: аденоматоз, диффузная или очаговая аденоматозная гиперплазия, аденоматозные полипы;

- полипы эндометрия: железистые, железисто-кистозные, железисто-фиброзные.

Гиперплазия эндометрия без атипии — это пролиферация с изменением строения желез и клеток, но без клеточной атипии. Изменения в строении обычно видны при малом увеличении, но важной особенностью, которая определяет прогноз и возможность малигнизации — это клеточная атипия. Все типы гиперплазии характеризуются увеличением отношения железы к строме, неравномерностью формы железы и изменением размера железы (рис. 1 а и б). При гиперплазии без атипии железистый эпителий напоминает пролиферирующий эндометрий (рис. 1 б). Клетки столбчатые с амфофильной цитоплазмой и имеют псевдостратифицированные ядра, ориентированы к базальной мембране и имеют овальную форму с гладкими контурами, равномерно распределенный хроматин и небольшие незаметные ядрышки. Митотическая активность может быть переменной и может быть меньше, чем в пролиферирующем эндометрии. Частота митоза не влияет на диагноз [5].

Как правило, гиперплазия диффузная, но может быть очаговой из-за локальных различий в содержании рецепторов эстрогена и прогестерона в эндометрии. При простой гиперплазии присутствует строма в значительном объеме. Строение стромы напоминает нормальное, характерное для пролиферативной фазы, строма состоит из маленьких овальных клеток со скудной цитоплазмой. Как и в железах, в строме отмечена митотическая активность. Когда гиперплазия является полипоидной, строма может содержать артерии с толстой стенкой, подобные тем, которые наблюдаются в полипах. По мере прогрессирования гиперплазии железы располагаются более тесно. Обычно железы плотно прилегают друг к другу, хотя всегда присутствует небольшое количество стромы между ними [5].

К предраковым заболеваниям эндометрия относятся [2]:

- атипическая гиперплазия эндометрия (аденоматоз и аденоматозные полипы);

- рецидивирующая железистая гиперплазия эндометрия.

Эндометрий — мишень половых гормонов, так как эта ткань имеет специфические рецепторы. Клетки эндометрия обновляются ежемесячно под влиянием гормональной регуляции. Нарушение гормонального статуса женщины может изменять рост и дифференцировку клеток. Поэтому могут возникнуть гиперпластические процессы [2].

- нарушение центральной регуляции репродуктивной системы, вызывающие недостаточность лютеиновой фазы и ановуляция;

- гиперпластические процессы и гормональные опухоли яичников;

- нарушения тканевой рецепции и метаболизма половых гормонов;

- болезни обмена и эндокринной системы (СД, ожирение);

- заболевания гепатобиллиарной системы, ЖКТ, иммунной системы и щитовидной железы.

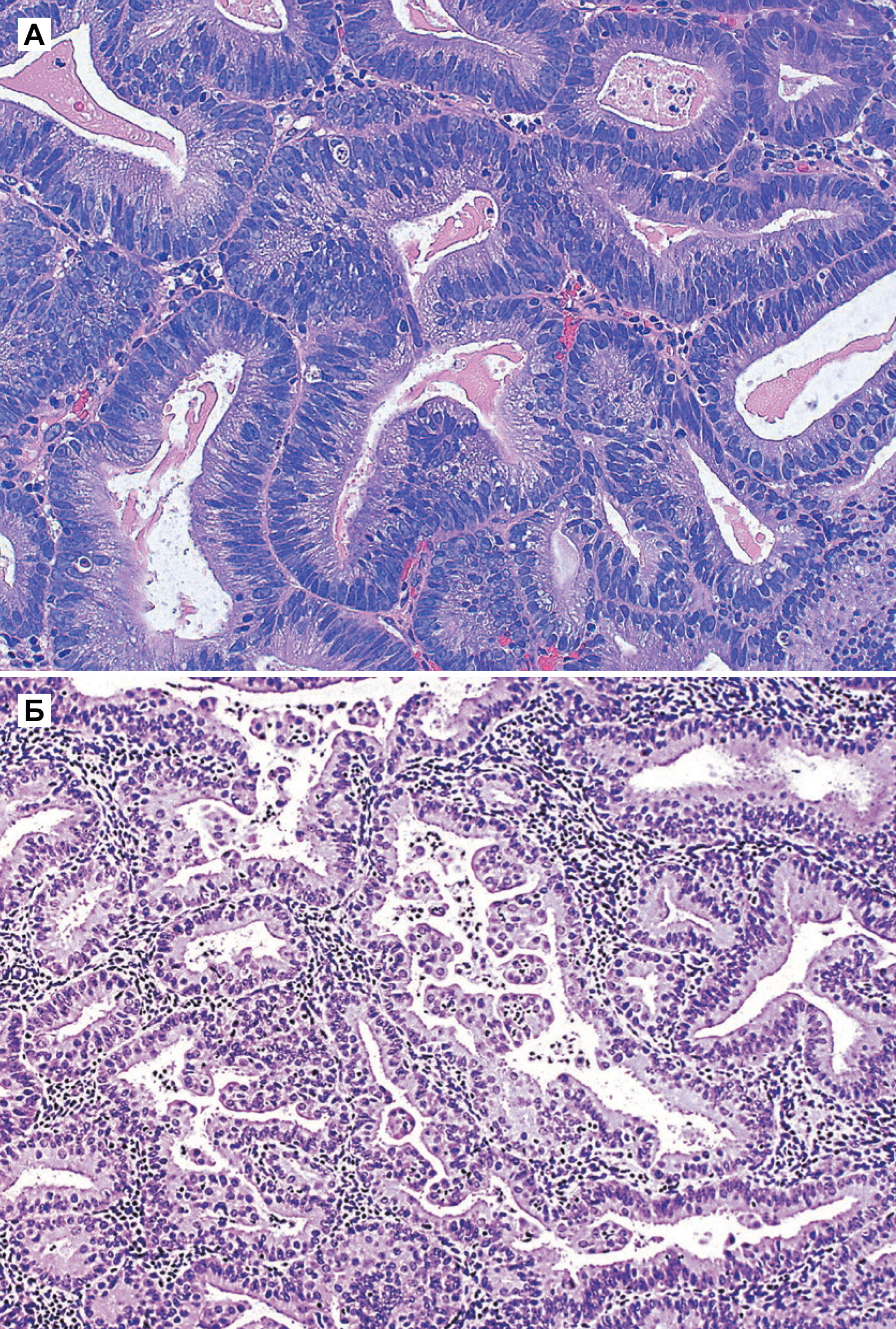

Атипичная гиперплазия отличается наличием ядерной атипии и сложным строением с тесно расположенными железами. Железы обычно неправильной формы и размера. Каждая железа имеет базальную мембрану, окруженную тонким слоем стромы, отделяющей его от соседних желез. Однако в некоторых случаях железы расположены далеко друг от друга. Встречаются как железы без клеточной атипии, так и атипичные [5].

Специфические особенности при атипичной гиперплазии включают: стратификацию, увеличение размера ядер с измененным хроматином и ядрышками. В ядрах отмечена истинная стратификация (2–4 слоя), и потеря ориентирования к базальной мембране [5].

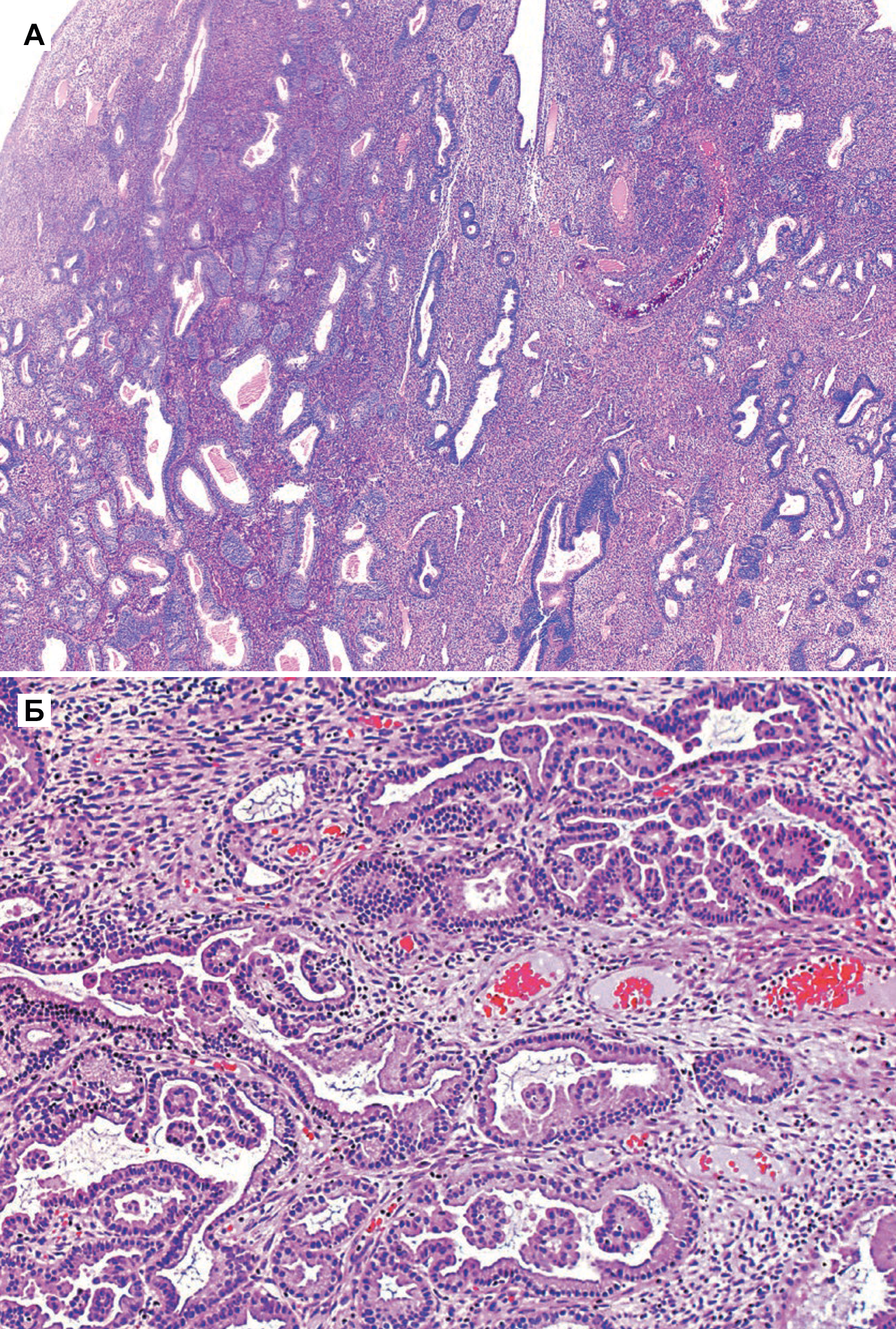

На фоне гиперпластических процессов в эндометрии, возникающих при длительной пролиферации желез эндометрия без перехода их в секреторную фазу, может развиваться рак тела матки (РТМ) — это злокачественная опухоль, происходящая из слизистой оболочки тела матки (эндометрия). Чаще всего РТМ носит спорадический характер, и в 5 % случаев РТМ ассоциирован с наследственными синдромами, например, с синдромом Линча. Среди факторов риска: гиперэстрогения, ранние менархе, отсутствие родов в анамнезе, поздняя менопауза, возраст старше 55 лет, применение тамоксифена [3].

Эпидемиология РТМ

РТМ — самая частая злокачественная опухоль женских половых органов в развитых странах и вторая по частоте после рака шейки матки злокачественная опухоль женских половых органов в мире. В США в 2015 г. зарегистрировано более 54800 новых случаев заболевания РТМ, и более 10150 смертей от этого заболевания. В России ежегодно регистрируется более 21 тысячи больных РТМ. В структуре заболеваемости женского населения в России в 2016 г. РТМ занимал 3-е ранговое место (7,7 %). Средний возраст заболевших РТМ в России составляет 62,6 года [3,4].

Патогенез

Развитие РТМ обусловлено гиперэстрогенией, основной причиной которой является нарушение овуляции. Клиническое изучение метаболических нарушений у больных раком тела матки и морфологические особенности рака эндометрия позволили обосновать концепцию о двух основных патогенетических вариантах заболевания [2].

I тип (более частый). Опухоль развивается в более молодом возрасте, в отличие от пациенток II патогенетического варианта, на фоне длительной гиперэстрогении и гиперплазии эндометрия. У больных РТМ I патогенетического типа часто наблюдаются ожирение, сахарный диабет и гипертоническая болезнь, возможны эстрогенсекретирующие опухоли яичников или синдром склерокистозных яичников. Опухоли I патогенетического варианта, как правило, высокодифференцированные, имеют более благоприятный прогноз [2].

II тип. Опухоли эндометрия обычно низкодифференцированные, имеют менее благоприятный прогноз. Опухоли II патогенетического типа возникают в более старшем возрасте, в отсутствие гиперэстрогении, на фоне атрофии эндометрия. Примерно у 80% больных РТМ диагностируют эндометриоидную аденокарциному [2].

Выделяют три степени дифференцировки аденокарциномы эндометрия [2]:

G1 — высоко дифференцированная;

G2 — умеренно дифференцированная;

G3 — низко дифференцированная или недифференцированная.

Клиника

Ранний симптом прогрессирования рака эндометрия — появление жидких водянистых белей, нередко с примесью крови, и зуда наружных половых органов. Кровянистые выделения из половых путей бывают в виде мажущих серозно-кровянистых выделений, которые становятся порой обильными. Кровотечение, как правило, контактное или появляется после физической нагрузки [2].

Возможны боли внизу живота, которые на ранних стадиях рака носят схваткообразный характер. Это связано с сокращениями эндометрия и опорожнением матки от скопившейся в ней крови или гноевидной жидкости (гематометра, пиометра), отток которой в результате обтурации внутреннего зева затруднен. После таких схваткообразных болей появляются обильные выделения из матки — гной и кровь. При поздних стадиях боли постоянные, особенно интенсивные по ночам, связаны со сдавлением раковым инфильтратом нервных сплетений в малом тазу. При переходе процесса на мочевой пузырь и прямую кишку появляются симптомы нарушения функционирования этих органов [2].

Хирургическое вмешательство рекомендуется как наиболее эффективный метод лечения РТМ независимо от стадии как самостоятельно, так и в комбинации с другими методами [6].

Список литературы:

- Gallos I. D. et al. Management of Endometrial Hyperplasia. Green-top Guideline No. 67. – 2016.

- Радзинский В.Е. Гинекология// под ред. В.Е. Радзинского, А.М. Фукса — М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 1000 с.

- Siegel RL., Miller KD., Jemal A. Cancer statistics, 2015. // CA Cancer J Clin. – 2015. – V. 65, N 1. – P. 5–29.

- Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные новообразования в России в 2016 г. (заболеваемость и смертность) // М.: МНИОИ им. П.А.Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2018. 250 с.

- Murdock T. A. et al. Precursors of Endometrial Carcinoma //Diagnosis of Endometrial Biopsies and Curettings. – Springer, Cham, 2019. – С. 225-259.

- Amanta F., Mirzab M., Creutzbergc C. FIGO cancer report 2012. Cancer of the corpus uteri. // Int J Gynecol Obstet. – 2012. – V. 119, S 2. – P. S110–S117.

Видео:Редкие опухоли стромы. Разбор клинических примеровСкачать

Рак и предрак шейки матки.

материал подготовлен врачом гинекологом-онкологом, к.м.н. Паяниди Ю.Г.

Вы можете сдать со скидкой в интернет-магазине

Следует отметить, что до настоящего времени продолжаются дискуссии относительно классификации дисплазии и преинвазивного рака шейки матки. Европейская Экспертная Группа, разрабатывающая Европейскую обобщенную обучающую программу, предложила следующую классификацию изменений эпителия шейки матки:

- SEA (squamous epithelial abnormalities) — доброкачественные изменения плоского эпителия;

- Койлоциты без изменений, позволяющих предположить CIN;

- Squamous cell changes — изменения плоского эпителия без четких признаков опухоли;

- CIN-I — дисплазия легкой степени;

- CIN-II — дисплазия умеренной степени;

- CIN-III — интраэпителиальная неоплазия тяжелой степени, понятие объединяет тяжелую дисплазию и внутриэпителиальный рак (CIS — carcinoma in situ);

- Рак, подозрительный на инвазию;

- Инвазивный плоскоклеточный рак.

Параллельно Национальный Институт Рака в США разработал и предложил для практического применения классификацию, которая получила название «система Bethesda» (1989, 1991 гг.). Согласно этой классификации, выделяют следующие изменения эпителия шейки матки:

- ASCUS (atipical squamous cells of undetermined significance) — атипические клетки плоского эпителия неопределенного происхождения;

- LSIL (Low-grade Intraepitelial Lesion) — поражение эпителия легкой степени или CIN-I;

- HSIL (High-grade Intraepitelial Lesion) — поражение эпителия тяжелой степени, понятие объединяет дисплазию умеренной степени, дисплазию тяжелой степени и внутриэпителиальный рак (CIN-II и CIN-III соответственно);

- Плоскоклеточный рак.

В нашей стране широкое распространение, как наиболее приемлемой для практического использования, получила Классификация патологических процессов шейки матки, предложенная И.А.Яковлевой и Б.Г.Кукутэ в 1977 г.

Видео:Шейка матки | Элементарная гистологияСкачать

I. ФОНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

- Гиперпластические процессы, связанные с гормональными нарушениями:

- а) эндоцервикоз (простой, пролиферирующий);

- б) полип (простой, пролиферирующий, эпидермизирующийся);

- в) папилломы;

- г) лейкоплакия (без атипии);

- д) эндометриоз.

- Воспаление:

- а) истинные эрозии;

- б) цервициты.

- Посттравматические процессы:

- а) разрывы;

- б) эктропион;

- в) рубцовые изменения;

- г) шеечно-влагалищные свищи.

Видео:Опухоли стромы полового тяжа. Взгляд морфологаСкачать

II. ПРЕДРАКОВЫЕ СОСТОЯНИЯ

- Дисплазии.

- Лейкоплакия с атипией.

- Эритроплакия.

- Аденоматоз.

Видео:Предраковые состояния молочной железы, рассказывает онколог, д.м.н. Сергей Михайлович ПортнойСкачать

III. РАК

- Преклинические формы:

- внутриэпителиальная карцинома;

- рак с началом инвазии;

- микрокарцинома.

- Клинические формы:

- С 1 по 4 стадию заболевания.

- Плоскоклеточный рак.

- Железистый рак.

- Низкодифференцированный рак.

Видео:Причины ошибок при верификации рака предстательной железы: анализ патоморфологаСкачать

ФОНОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Частота выявления фоновых заболеваний зависит от контингента обследуемых женщин, прежде всего от их возраста, имеющихся профессиональных вредностей, навыков личной и половой гигиены и многого другого. По данным Ч.Б.Викшрайтиса, при отсутствии профессиональных вредностей фоновые заболевания встречаются у 5,3% женщин, по данным О.Л.Смахтиной — у 8,4%. Однако большинство авторов приводят более высокие показатели — 38,5%. Это значит, что в течение жизни, в основном в молодом возрасте, эти заболевания наблюдаются более чем у одной трети женщин.

Наиболее частой патологией в группе дисгормональных процессов являются эндоцервикозы. По данным И.А.Яковлевой, с морфологической точки зрения они неоднотипны. Простая форма эндоцервикоза характеризуется наличием железистых структур без признаков их повышенного образования. Для пролиферирующих форм типично новообразование железистых структур, что свидетельствует о прогрессировании процесса. Для железистой псевдоэрозии характерно наличие в подлежащей строме железистых образований, вокруг которых нередко отмечается воспалительная инфильтрация. При папиллярной псевдоэрозии происходит разрастание стромы эпителия в виде сосочков, покрытых многорядным цилиндрическим эпителием. При эпидермизирующейся псевдоэрозии на фоне железистого эпителия участками встречается метапластический и многослойный плоский эпителий.

По данным А.Ф.Куперта, в 81,1% случаев эндоцервикоз был диагностирован у беременных женщин. У 55,1% из них эндоцервикоз выявлен вскоре после родов, у 10,8% — после медицинского аборта и у 2,9% — после самопроизвольного выкидыша в поздние сроки беременности. В 12,3% случаев эндоцервикоз развился во время беременности и сохранился после ее окончания.

Наличие цилиндрического эпителия за границей наружного зева на влагалищной порции шейки матки еще Н.Hinselmann предложил назвать эктопией. Частота встречаемости последней составляет 10-15% от всех заболеваний эктоцервикса у женщин в возрасте моложе 30 лет. Различают посттравматическую, врожденную и дисгормональную эктопию. Посттравматическая эктопия возникает после травмы в родах или во время аборта. При врожденной или «физиологической» эктопии у девочек, девушек и молодых женщин стык цилиндрического и многослойного плоского эпителия может располагаться снаружи от наружного зева в 6-8% случаев (В.П.Козаченко). Некоторые авторы считают подобные изменения шейки матки вариантом нормы, не требующим какого-либо специального лечения. У женщин более старшего возраста такое расположение цилиндрического эпителия является следствием гормональных расстройств. Область замещения одного эпителия другим получила название «зоны трансформации» или «зоны превращения». Чаще всего эта зона наблюдается в возрасте 28-40 лет и требует пристального внимания врача, так как именно в ней, как правило, происходит формирование будущего атипического процесса. Эпидермизация данной зоны протекает длительно и под влиянием неблагоприятных факторов может нарушаться. Цилиндрический эпителий, обладая высокой регенеративной способностью, проникает вглубь ткани шейки матки и образует ветвящиеся ходы, которые в процессе эпидермизации могут перекрываться многослойным плоским эпителием, в результате чего образуются ретенционные кисты.

Полип эндоцервикса представляет собой разрастание слизистой оболочки канала шейки матки с вовлечением в процесс подлежащей соединительной ткани. Полипы возникают у 5-11% больных в возрасте, как правило, старше 40 лет. Чаще встречаются единичные, реже множественные полипы, получившие название полипоза. Их величина и форма разнообразны, поверхность гладкая, консистенция мягкая, цвет обычно темно-розовый, при нарушении кровообращения — темно-фиолетовый. Основание полипа (ножка), тонкое или широкое, располагается в средней или верхней трети цервикального канала. Полип, покрытый цилиндрическим эпителием, называется железистым, многослойным плоским эпителием — эпидермизирующимся (последний чаще подвергается малигнизации).

Папиллома представляет собой бородавчатое разрастание многослойного плоского эпителия с явлениями ороговения. Поверхность розовая или белесоватая, четко граничит с окружающими тканями. Кольпоскопическое исследование позволяет установить сосочковую структуру папилломы. В каждом сосочке определяется сосудистая петля красного цвета, причем при разрастании папилломы характер сосудистой сети не изменяется. Закономерное повторение сосудистого рисунка папилломы есть проявление адаптивной сосудистой гипертрофии. Нередко из-за частичного или полного ороговения поверхность становится белесоватой и сосудистый рисунок виден не так четко.

Лейкоплакия — патологический процесс многослойного плоского эпителия, сопровождающийся повышенным ороговением и нарушением функции гликогенообразования. Среди заболеваний шейки матки лейкоплакия наблюдается у 6% больных. Определение лейкоплакии при визуальном осмотре зависит от степени ороговения. При полном ороговении лейкоплакия выглядит как белый налет с матовым оттенком или плотные белые бляшки. По литературным данным, выраженная лейкоплакия в 17,5% случаев сочетается с дисплазией и в 31,6% — с внутриэпителиальной и микроинвазивной карциномой.

Эндометриоз — это процесс трансплантации эндометрия на раневую поверхность шейки матки. Наиболее часто встречается на влагалищной порции шейки матки, реже — в цервикальном канале. Визуально определяются округлые образования небольших размеров, темно-фиолетового цвета. Важным клиническим признаком эндометриоза являются скудные кровянистые выделения до и после месячных. Наиболее часто эндометриоз наблюдается после диатермохирургического лечения (по данным различных авторов, от 9 до 17% случаев).

Среди воспалительных заболеваний шейки матки цервициты неспецифической этиологии наиболее распространены и составляют до 70% всех воспалительных процессов цервикального канала. Нередко они предшествуют или сопутствуют другим фоновым заболеваниям. Различают очаговый и диффузный неспецифический цервициты. Последний встречается наиболее часто. Поражая в основном женщин репродуктивного возраста, цервицит поддерживает фоновый или предраковый процесс, является относительным противопоказанием для проведения биопсий, фракционных диагностических выскабливанй, диатермокоагуляций и диатермоконизаций шейки матки, симулирует картины клеточной атипии при онкологических исследованиях. Заболевание характеризуется длительным и затяжным течением с частыми периодами обострений, трудно поддается медикаментозному лечению. Последнее связано с тем, что в хронической стадии воспаления микробный фактор утрачивает свою ведущую роль и поражение приобретает полисистемный характер. Это проявляется в виде сложной сосудисто-мезенхимальной реакции пораженной ткани.

При кольпоскопическом обследовании женщин с фоновыми заболеваниями встречаются стандартные кольпоскопические картины или их комбинация. Так, при неспецифическом цервиците слизистая оболочка шейки матки гиперемирована, отечна, определяются точечные кровоизлияния и экскориации эпителия, иногда обнаруживаются удлиненные петли сосудов. Отдельные участки эпителия возвышаются и имеют желто-красный цвет с небольшим белым налетом. При нанесении раствора Люголя наблюдается их светло-коричневое окрашивание без четких границ. Эктопия цилиндрического эпителия различной степени выраженности представлена его участками, где сквозь эпителий прослеживаются тонкие сосуды петлеобразной формы. При нанесении 3%-ного раствора уксусной кислоты, вызывающей сокращение сосудов, четко определяется сосочковый характер поверхности. Зона превращения с законченной и незаконченной трансформацией особенно хорошо дифференцируется при проведении уксусной пробы. В первом случае на фоне цилиндрического эпителия имеются островки многослойного плоского эпителия с гладким рельефом и выводными протоками, во втором — ретенционные кисты, покрытые многослойным плоским эпителием. Лейкоплакия представляет собой белесоватые участки различных размеров с перламутровым блеском, лишенные сосудов и топографически связанные с зоной трансформации или смежными с ней областями.

🎦 Видео

Современная классификация опухолей молочной железыСкачать

Ультразвуковая анатомия органов малого таза у женщинСкачать

Кольпоскопия l Пустотина О. А.Скачать

Редкие гинекологические опухоли. Опухоли стромы полового тяжаСкачать

Электив. Одонтогенные опухолиСкачать

Лекция № 6 для студентов 3 курса МПД, лечебного и педиатрического факультетов СГМУСкачать

Редкие формы кератитовСкачать

ОпухолиСкачать

Особенности иммунных поражений роговицы и конъюнктивыСкачать

Заболевания роговицы и склерыСкачать

Метастазирование раковых опухолей - как это происходитСкачать