Разряды местоимений в русском языке

Местоимения какого разряда служат для связи частей сложноподчиненного предложения. Разряды местоимений в русском языке Личные местоимения в английском языке указывают на лицо или предмет, к ним относят местоимения I, you, he, she, it, we, they.

- Разряды местоимений в русском языке

- Таблица «Разряды местоимений»

- Личные местоимения

- Возвратное местоимение

- Притяжательные местоимения

- Вопросительные местоимения

- Относительные местоимения

- Неопределенные местоимения

- Отрицательные местоимения

- Указательные местоимения

- Определительные местоимения

- Видеоурок по русскому языку для учеников 6 класса «Местоимение. Разряды местоимений»

- Сложноподчинённое предложение (СПП)

- Что такое сложноподчинённое предложение (СПП)

- Особенности сложноподчинённого предложения

- СПП с несколькими придаточными

- Последовательное подчинение

- Параллельное подчинение

- Однородное подчинение

- Комбинированное подчинение

- Типы придаточных в СПП

- Определительные

- Изъяснительные

- Обстоятельственные

- Образа действия

- Меры и степени

- Места

- Времени

- Причины

- Уступки

- Условия

- Следствия

- Сравнения

- Присоединительные

- Союзы и союзные слова: функции, особенности, различия

- Простые и составные союзы

- Сочинительные и подчинительные союзы

- Союзы и значения сложносочиненных предложений

- Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненных предложениях

- Закрепляем полученные знания о союзах и союзных словах на практике

Видео:Русский язык | Средства связи предложений в тексте. Часть 1Скачать

Разряды местоимений в русском языке

Разряды местоимений — это лексико-грамматические группы слов этой части речи, имеющие характерные грамматические признаки.

По значению и грамматическим признакам в русском языке выделяют разряды местоимений: личные, возвратное, притяжательные, вопросительные, относительные, отрицательные, неопределённые, определительные и указательные.

Видео:Местоимение в русском языке. Как определить местоимение?Скачать

Таблица «Разряды местоимений»

Разряд — это постоянный грамматический признак местоимений. В зависимости от того, на что указывает местоимение (предмет или лицо, признак или количество), их делят на разряды по значению.

Чтобы правильно определить разряды местоимений, узнаем, какие значения эти слова имеют в речи, и выделим их основные грамматические признаки.

В таблице мы познакомились с разрядами местоимений с примерами их использования в русском языке. Ранее мы узнали, что такое местоимение как часть речи.

Видео:ЕГЭ по Русскому языку 2022. Задание 2. Средства связи. Теория. МестоименияСкачать

Личные местоимения

Личные местоимения «я», «мы», «ты», «вы», «он», «она», «оно», «они» указывают на лицо или предмет.

Местоимения «я» , «мы» относятся к первому лицу; «ты» , «вы» — ко второму; «он» , «она» , «оно» — к третьему.

Я влез на высокую сосну и стал кричать (К.Паустовский).

Мы шли по лосиному следу (К. Паустовский).

Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины? (К. Симонов)

Видали ли вы , как под хвойной крышей гуляет в сапожках сафьяновых рыжик. (А.Коваленко)

У местоимений «он» , «она» , «оно» определяется мужской, женский и средний род.

Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо-широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль (И.С. Тургенев).

После того как Маша перерыла сочинения, она остановилась на романах (А. Пушкин).

Налево с края села начиналось поле; оно было видно далеко до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни звука (А. Чехов).

Личные местоимения имеют категорию единственного и множественного числа.

Сравним:

- я, ты — мы, вы;

- он, она, оно — они.

Тем не менее имеем в виду, что местоимения «я» и «мы» , «ты» и «вы» не являются формами единственного и множественного числа одного и того же слова. Местоимения «мы« и «вы» не обозначают «много я» или «много ты». Они указывают на говорящего или собеседника вместе с другими лицами, участвующими в разговоре или в определенном действии.

Все личные местоимения изменяются по падежам. При их склонении в косвенных падежах появляются совсем другие слова:

- я — меня;

- ты — тебя;

- она — её;

- они — их.

Стоит только мне коснуться математики, я опять забуду все на свете (С.Ковалевская).

Видео:Все местоимения для ЕГЭ в рэп стиле | Русский язык ЕГЭСкачать

Возвратное местоимение

Возвратное местоимение «себя» указывает на то лицо, о котором говорят.

В себя ли заглянешь? Там прошлого нет и следа (М. Лермонтов).

Я памятник себе воздвиг нерукотворный (А.Пушкин).

У этого местоимения нет формы именительного падежа, грамматических категорий лица, рода, числа. Оно изменяется только по падежам:

- и.п. —

- р.п.себя

- д.п.себе

- в.п.себя

- т.п.собой

- п.п.о себе

Видео:Разряды местоименийСкачать

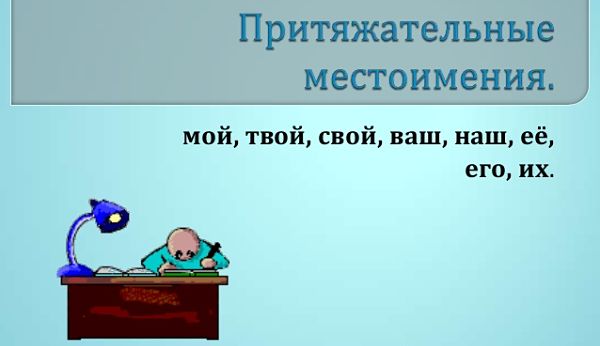

Притяжательные местоимения

Притяжательные местоимения «мой», «твой», «свой», «наш», «ваш», «его», «её», «их» указывают, какому лицу принадлежит предмет.

Твой грустный шум, твой шум призывный услышал я в последний раз (А.Пушкин).

Жарко… Ваш кучер рассказывает что-то, часто указывая кнутом в сторону, что-то длинное и ненужное… (А.Чехов).

Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась ( М. Лермонтов).

Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачёва разнеслась по крепости (А. Пушкин).

Притяжательные местоимения изменяются, как прилагательные, по родам, числам и падежам и являются в предложении согласованными определениями.

Для обозначения принадлежности могут использоваться личные местоимения 3-его лица в форме родительного падежа: «его» , «её» , «их» .

Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь; его лошадка, снег почуя, плетётся рысью как-нибудь (А. Пушкин).

Притяжательное местоимение «его» указывает на принадлежность лошадки крестьянину. В предложении оно выполняет синтаксическую роль несогласованного определения:

Случилось соловью на шум их прилететь (И.А. Крылов).

Шум (чей?) их — несогласованное определение.

Притяжательные местоимения «его» , «её» , «их» не изменяются.

Видео:Решаем вместе 25 задание ЕГЭ (средства связи предложений в тексте)Скачать

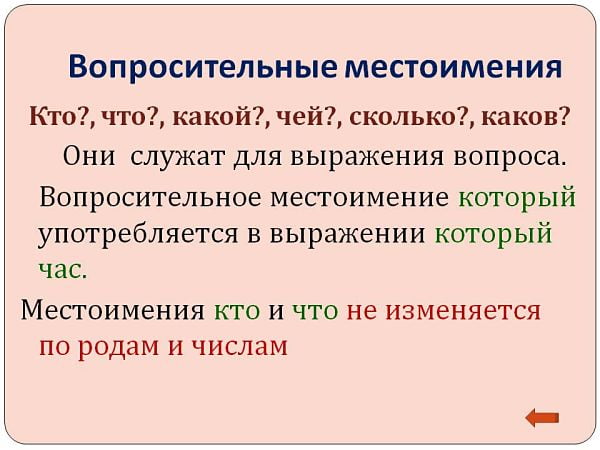

Вопросительные местоимения

Слова, на которые отвечают существительные (кто? что?), прилагательные (какой? чей? каков? который?) и числительные (сколько?) являются вопросительными местоимениями.

Кто там стучится у ворот ? (С.Маршак).

Что сделаю я для людей? — сильнее грома крикнул Данко (М.Горький).

Вдруг он обратился к матушке:»Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?» (А. Пушкин).

«Ты чего не понимаешь?» — спрашивает Павел Васильевич у Стёпы (А.Чехов).

Какое известие ты вчера получил?

Который по счету будет урок математики?

Видео:Русский 10 класс .Местоимение как часть речи как часть речи. Разряды местоименийСкачать

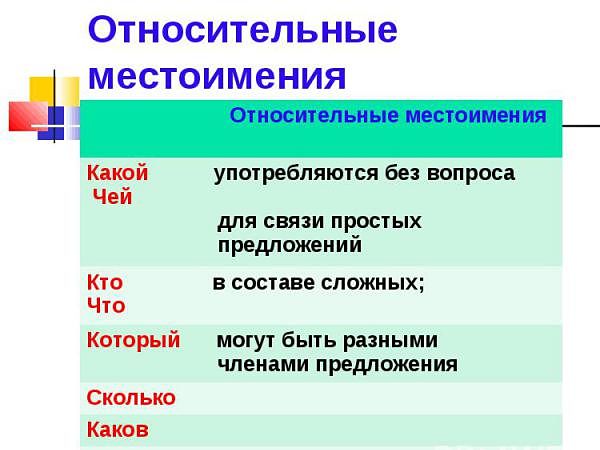

Относительные местоимения

Те же местоимения только без вопроса служат для связи простых предложений в составе сложноподчиненного и называются относительными:

Смотри, сколько плоскодонных шаланд лежит на моем берегу (А.Катаев).

В ста шагах от меня темнела роща, из которой я только что вышел (А.Чехов).

Он был совсем не таким, каким воображал его Константин (Л.Толстой).

Уже смеркалось, и Василий не мог понять, кто идёт (К. Паустовский).

Часто я угадать хотел, о чем он пишет (А. Пушкин).

Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба (А.Пушкин).

Видео:Русский язык 6 класс (Урок№76 - Вопросительные и относительные местоимения.)Скачать

Неопределенные местоимения

Неопределенные местоимения указывают на неизвестные предметы, признаки и количества:

«некто», «нечто», «некоторый», «несколько», «кое-кто», «кое-что», «кто-то», «кто-либо», «кто-нибудь», «кое-какой», «какой-то», «какой-либо», «какой-нибудь», «чей-то», «чей-либо», «чей-нибудь», «сколько-нибудь», «столько-то».

Кто-то играл на скрипке…девушка пела мягким контральто, слышался смех (М.Горький).

Становилось страшно, как будто в этой тишине его молчаливо подстерегала какая-то опасность (В.Катаев).

В гостиной что-то небольшое упало со стола и разбилось (А. Чехов).

Ты не способен действовать из каких-либо побуждений (К.Федин).

А ведь, пожалуй, кое в чём он был прав (М.Шолохов).

Видео:Словосочетания: согласование, управление, примыканиеСкачать

Отрицательные местоимения

Отрицательные местоимения «никто», «ничто», «некого», «нечего», «никакой», «ничей», «нисколько» служат для отрицания наличия какого-то предмета, признака или количества или для усиления отрицательного смысла всего предложения.

Я не хочу печалить вас ничем (А.Пушкин).

Толком никто ничего не знал (К. Симонов).

Владик стоял молча, никого не задирая и не отвечая ни на чьи вопросы ( А. Гайдар).

Они образованы от вопросительных (относительных) местоимений с помощью безударной приставки ни- или ударной приставки не-.

Местоимения «некого» , «нечего» не имеют именительного падежа.

Молчали, потому что нечего было сообщить друг другу (И.А. Гончаров).

Не с кого спрашивать, когда сам виноват (пословица).

Местоимения «никто» , «никакой» , «ничей» , «некого» , «нечего» могут употребляться с предлогом, который стоит после приставки:

не у кого, ни на чём, ни под какой, ни за чьим, не с кого, не из-за чего и т.д.

Ни в чем так свободно не проявляется народный характер, как в песне и пляске (А. Фадеев).

Не хочу ни о чем думать, ни во что вмешиваться (М. Пришвин).

Попытка перехватить Машу по дороге не привела ни к чему (А. Фадеев).

Видео:Решаем вместе 1 задание ЕГЭ (слова различных частей речи)Скачать

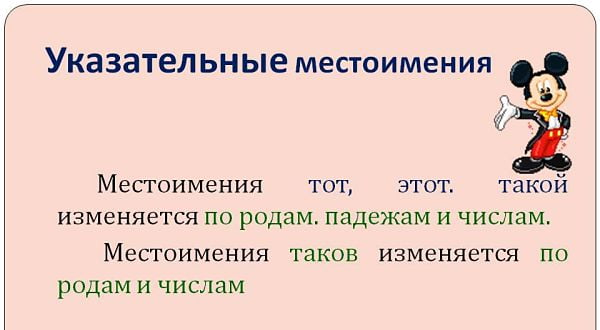

Указательные местоимения

Указательные местоимения «тот», «этот», «такой», «таков», «столько» служат для выделения среди других какого-то определённого предмета, признака, количества.

Строжайше запретил бы я этим господам на выстрел подъезжать к столицам! (А.Грибоедов).

Всё это было бы смешно, когда б не было так грустно (М.Лермонтов).

Сколько голов, столько и умов (пословица).

В темноте я залез в такой бурелом, из которого и днём-то не скоро выберешься. Однако я ухитрился выбраться из этого лабиринта (В. Арсеньев).

Видео:Русский язык. Служебные части речи. ВидеоурокСкачать

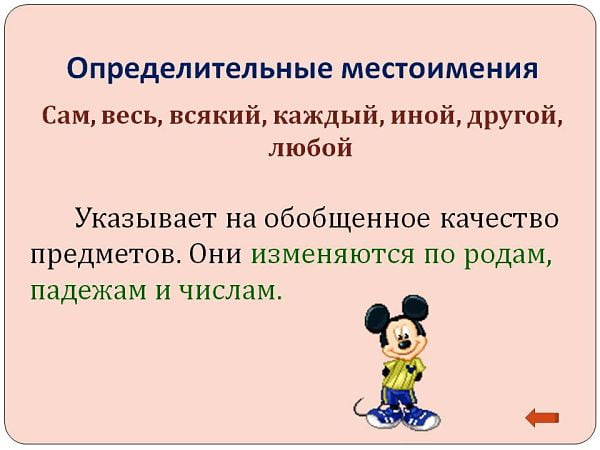

Определительные местоимения

Определительные местоимения — «весь», «всякий», «сам», «самый», «каждый», «любой», «иной», «другой», «целый».

Каждый , кто молод, дайте нам руки — в наши ряды, друзья! (Л.Ошанин).

Всякая работа мастера хвалит (пословица).

Учитесь властвовать собою; не всякий вас, как я, поймет; к беде неопытность ведёт (А.Пушкин).

Направо было видно всё село, длинная улица тянулась далеко верст пять (А.Чехов).

Эти местоимения изменяются по родам, числам и падежам, как прилагательные.

Видео:Местоимение как часть речи. Разряды местоименийСкачать

Видеоурок по русскому языку для учеников 6 класса «Местоимение. Разряды местоимений»

Видео:Русский язык 6 класс (Урок№75 - Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.Личные местоимения.)Скачать

Сложноподчинённое предложение (СПП)

Сложносочинённое и сложноподчинённое предложение – разновидности сложных синтаксических конструкций в языке. Сложные предложения составляются из простых частей, для соединения которых в единое целое служат:

- интонация (в устной речи);

- смысловая связь;

- связующие элементы (союзы, союзные слова).

В зависимости от использованных связующих элементов и от взаимоотношений между частями сложные предложения подразделяются на виды/

Видео:Русский язык. Части речи. Местоимение.Скачать

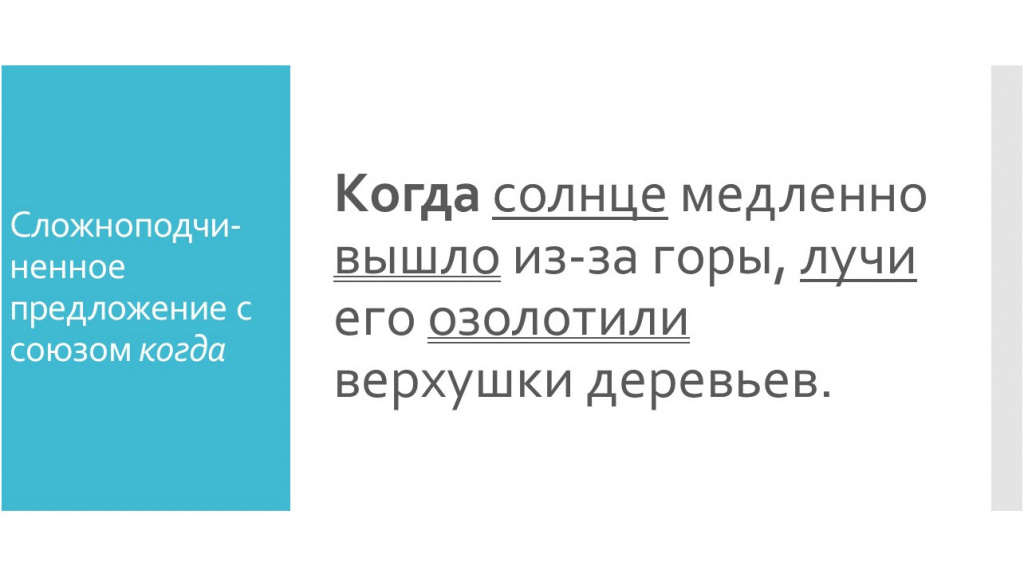

Что такое сложноподчинённое предложение (СПП)

Такое название носят конструкции, образованные путём подчинения одного простого предложения другому. При этом одно из них становится главным и от него задаётся вопрос ко второму (придаточному).

- Лыжные соревнования пришлось отложить , потому что снег растаял из-за внезапной оттепели.

Основная информация содержится в первой (главной) части. Вторая, придаточная, сообщает дополнительные сведения: поясняет причину происходящего. Схематически структура полученной синтаксической единицы передаётся так.

Видео:Виды связи в словосочетаниях: согласование, управление, примыканиеСкачать

Особенности сложноподчинённого предложения

По сравнению со сложносочинённым СПП имеет отличия:

- Придаточное присоединяется подчинительным союзом или союзным словом.

- В афише написано , что гастроли симфонического оркестра пройдут на сцене театра в июне. (подчин. союз)

- Начальник выяснял , что помешало сотрудникам закончить работу в срок. (союзн. слово)

- Союз (союзное слово) входит в состав придаточного, а не располагается между частями.

- Место зависимой части – не только после главной, но и впереди и даже внутри неё.

- Кондуктор подошёл к пассажиру, который ещё не оплатил проезд .

- Кто получит премию по итогам года , руководство решало с учётом результатов работы.

- До деревни, куда дети собирались на каникулы , от райцентра ходил автобус.

Видео:ЕГЭ задание 2: Средства связи предложений в текстеСкачать

СПП с несколькими придаточными

В подчинительных конструкциях, состоящих из трёх, четырёх и т. д. элементов, при необходимости присоединения нескольких зависимых к одному главному используются три способа подчинения:

- последовательное;

- параллельное;

- однородное.

Последовательное подчинение

Способ заключается в образовании цепочки, в которой очередной подчиняемый элемент становится главным для следующего.

- Экскурсанты ждали , когда подадут на посадку автобус, который отвезёт их в старую крепость.

Параллельное подчинение

При параллельном подчинении зависимые части подчинены одной, но с разными вопросами. Возможности взаимного расположения элементов в таком случае не ограничены.

- Когда книга была издана , в магазинах люди выстраивались в очереди , чтобы приобрести её.

- Половину вещей, которые были приготовлены в дорогу, пришлось оставить , чтобы не тащить слишком тяжёлый рюкзак.

Однородное подчинение

Вариант, близкий к предыдущему. Разница заключается в том, что придаточные отвечают на одинаковые вопросы и ведут себя подобно однородным членам в плане постановки знаков перед соединяющими их сочинительными союзами. В прозаической речи подчинённые компоненты располагаются по одну сторону от основного, поэзия допускает отдельные отступления от этого правила.

- Продолжение фильма повествует о том, как сложилась дальнейшая судьба героев, какие приключения с ними происходили , чем завершилась их миссия .

- Олег спешил домой, чтобы родители не волновались и чтобы Барсик побыстрее обрадовался новой игрушке.

Запятая между придаточными, как и при однородных членах, не ставится перед одиночным соединительным союзом.

Комбинированное подчинение

Высказывания с количеством подчинённых элементов от трёх и выше допускают использование комбинаций способов подчинения.

- Чтобы память не подвела , Николай записывал свои планы в блокнот, который всегда был у него с собой и в который он частенько заглядывал .

В примере использована комбинация параллельного и однородного способов.

Видео:Правописание предлогов. Производные предлоги. Cлитно или раздельно? | Русский язык TutorOnlineСкачать

Типы придаточных в СПП

Придаточная часть раскрывает содержание основной, поясняя дополнительные аспекты происходящего. Характер пояснения определяет принадлежность зависимого к одному из перечисленных типов:

- определительные;

- изъяснительные;

- обстоятельственные;

- присоединительные.

Определительные

В составе высказывания поясняют существительное из главной части, с которым связаны вопросами определений. Присоединяются при помощи союзных слов.

- Письмо , которое было получено на прошлой неделе , сообщало о приезде родственников на новогодние каникулы.

Выделенная часть содержит характеристику подлежащего письмо, с которым связана вопросом ( какое? ).

Определительные придаточные поддаются замене одиночным причастием (нераспространённые) или причастным оборотом, поскольку причастие относится к существительному, связано с ним тем же вопросом и берёт на себя при замене значение действия, ранее выражавшегося сказуемым.

- Письмо , полученное на прошлой неделе , сообщало о приезде родственников на новогодние каникулы.

Разновидность этого типа – местоименно-определительные . Подчинены тем же способом местоимению, заменяющему существительное.

- Каждый , кто оказывался на вершине холма , останавливался полюбоваться открывшимся видом.

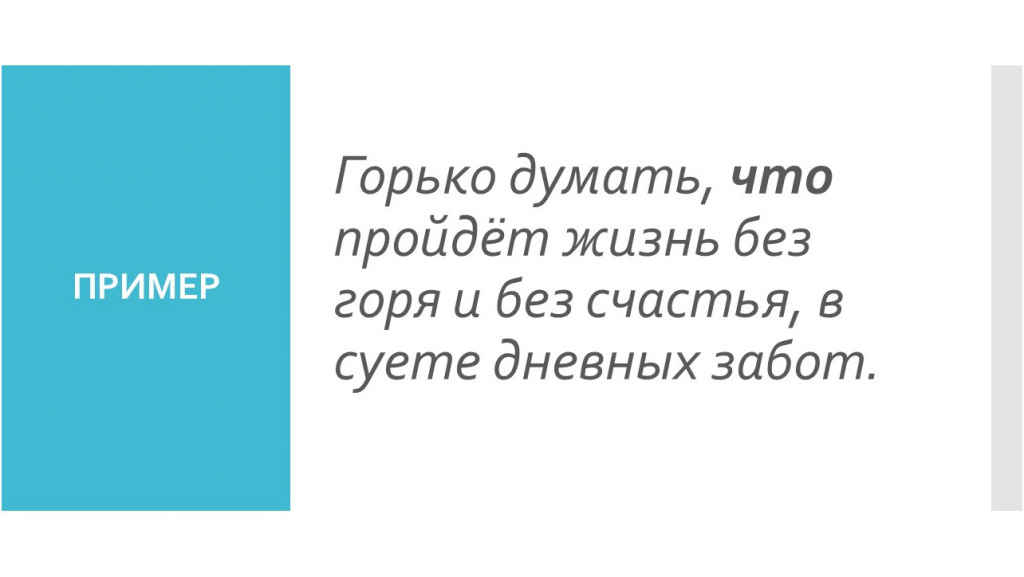

Изъяснительные

Этот тип отвечает на падежные вопросы существительного. Относится к словам, с помощью которых обозначаются чувства, мысли, разновидности устной и письменной речи и пр. В роли таких слов выступают:

- Глагол — Рыбак надеялся , что буря пройдёт стороной .

- Предикативное наречие (категория состояния) — После папиного объяснения Маше стало понятно , как решается задача .

- Краткое прилагательное — Докладчик был согласен , что в рамки темы доклада указанная проблема не укладывается .

Присоединение происходит при помощи как союзов, так и союзных слов.

В предложениях с придаточным изъяснительным смысл главной части неполон без зависимой, поскольку слова указанного значения требуют пояснения в виде либо дополнения, либо отвечающего на его вопрос самостоятельного синтаксического компонента.

Обстоятельственные

Тип зависимых частей, отвечающих на наречные вопросы (кроме двух видов, к которым вопрос не задаётся вообще). Поясняют основную часть целиком, за исключением групп со значением образа действия, меры и степени.

По значению подразделяются на смысловые группы:

Образа действия

Указывают, как , каким образом происходят события, обозначенные в главной части. На эти же вопросы и отвечают. Поскольку действие передаётся глаголом, его и поясняет данная разновидность. При наличии в главном указательных слов так, таким образом вопрос задаётся от них, если они опущены – от сказуемого.

- Дела обернулись так , что курьер должен был выехать немедленно .

- Водитель реагировал на знак, как предписывают правила дорожного движения .

В предложении занимают постпозицию по отношению к поясняемой части.

Меры и степени

Поясняют слова со значением признака или действия с точки зрения степени проявления этого признака (действия). Относятся к указательным словам.

Присоединяясь союзами что и чтобы, приобретают добавочное оттеночное значение – результата, следствия.

- Автобус шёл настолько медленно, что к поезду семья едва не опоздала .

В конструкциях с союзными словами насколько, сколько оттенок отсутствует, значение меры и степени представлено в чистом виде.

- Музыка гремела настолько оглушительно, насколько позволяли динамики музыкального центра .

В работах лингвистов представленные две разновидности обстоятельственных придаточных то объединяются в одну группу ( образа действия и степени ), то разделяются на самостоятельные.

Места

Сообщают о месте (где) или направлении (куда, откуда). Поясняют главную часть, но относятся в ней к указательным словам, представляющим собой местоименные наречия в роли обстоятельства места. Располагаются после поясняемой части, присоединяясь к ней с помощью союзных слов.

- Друзья договорились встретиться там, откуда им будет удобнее добираться до парка аттракционов .

В разговорной речи допускаются два отступления от традиционной для литературной нормы структуры:

- опускается указательное слово в главном элементе конструкции;

- Оглушённая новостями Елена бездумно брела , куда несли её ноги .

- поясняющая часть предшествует поясняемой.

- Куда друзья позвали , туда Борис и пошёл .

Времени

Отмечают время события ( когда ), продолжительность ( как долго ), начальный и конечный моменты ( с каких и до каких пор ). Поясняют главное высказывание целиком.

В расположении относительно основной части допускается вариативность при отсутствии в ней указательных слов.

- Когда докладчик завершил выступление , слушатели задали ему много вопросов .

- Пассажир выскочил из вагона на платформу, как только двери открылись .

- Птицы , едва небо начало светлеть , уже огласили рощу разноголосым пением.

Фиксируется положение придаточного при отсутствии указательных слов в двух случаях:

- связующий элемент – союз со значением внезапности (как вдруг, как) – требует следования содержащей его части за основной;

- Девушка , сидя на скамейке, читала письмо, как вдруг налетевший порыв ветра вырвал странички из её рук .

- двойной союз с находящимся в главной части вторым компонентом (который бывает опущен и только подразумевается) автоматически закрепляет конструкцию, содержащую первый компонент, в начале.

- Чуть только зазвенел звонок , как ученики толпой высыпали в коридор.

Присоединяются ко всему главному, указывая, для чего делается то, что в нём происходит. Связующий элемент – целевые союзы.

- Бабушка отвлеклась от телевизора, чтобы в третий раз посолить суп .

Причины

Подобно предшествующим вариантам, поясняет основную часть целиком с позиции того, почему происходят упомянутые в ней события.

- Монеты рассыпались по полу, потому что кошелёк случайно открылся .

Привычное положение придаточного причины – постпозиция, но, как и у конструкций со значением места, включение второго компонента двойного союза в главную часть закрепляет её на втором месте.

- Поскольку днём синоптики обещают дожди , то зонтик с собой не помешает .

Уступки

Уступительные конструкции называют событие, несмотря на которое, вопреки которому совершается происходящее в главном высказывании. Относятся также к этому высказыванию в целом, связываясь с ними при помощи как союзов, так и союзных слов.

- Хотя в процессе эксплуатации выявлены мелкие конструктивные недоработки , новая модель автомобиля пользуется спросом .

Закрепление взаимного расположения элементов синтаксической конструкции и здесь происходит при включении в главный из них второй части составного союза.

- Хотя снегопад уже прошёл , но дорога в город ещё не была расчищена .

Условия

Придаточные со значением условия присоединяются условными союзами к основной части, устанавливая, при каких обстоятельствах возможны описываемые в ней события.

- Если взойдёт луна , обойдёмся без фонарика.

- Постарайтесь уговорить её, если она откажется .

Союз если превращается в первый компонент двухчастной конструкции путём прибавления к нему второго элемента. Будучи встроенным в основное высказывание, вторая половина союза удерживает его в постпозиции. Однако она не обязательна, выпадает без изменения смысла, и фиксированность расположения утрачивается.

- Если начнётся ремонт дороги , тогда въезд в посёлок останется только с южной стороны.

Следствия

Конструкции со значением следствия, результата, вывода занимают постпозицию по отношению к основному высказыванию и присоединяются союзом так что. Вопрос от главной части к придаточной при этом не задаётся.

- Соседи затеяли ремонт, так что выспаться в выходной день Василию не удалось .

Сравнения

Выполняет в предложении функцию сравнительного оборота, отличаясь от него наличием грамматической основы. Сопоставительное значение и сравнительные союзы у обеих конструкций совпадают.

- В воздухе разносился тихий звон , словно где-то далеко били молотом по наковальне .

При сравнительных придаточных используется также состоящий из двух элементов союз чем…, тем.

- Чем темнее становилось небо , тем ярче сияли на нём россыпи звёзд .

Присоединительные

Причиной выделения в отдельный тип послужило отсутствие связи как с основной частью высказывания, так и с входящими в её состав отдельными словами. Конструкция связывается при помощи союзных слов, как бы заключающих в себе весь смысл главной фразы.

- Вопрос оказался спорным , что послужило основанием длительной дискуссии .

При установлении типа придаточного опасно ориентироваться лишь на соединительные элементы – они совпадают у ряда разновидностей. Исследование признаков в комплексе позволяет избежать ошибок при классификации.

Видео:ЕГЭ Русский Язык 2022 | Задание 2 | Местоимение как средство связей предложений | Примеры из ЕГЭСкачать

Союзы и союзные слова: функции, особенности, различия

В пятом классе, согласно учебнику «Русский язык. Теория. 5-9 классы» В. В. Бабайцевой, ученики знают, что союзы — служебная часть речи, которая связывает как члены предложения, так и простые предложения в составе сложного:

Видео:Притяжательные местоименияСкачать

Простые и составные союзы

В седьмом классе в этом учебнике добавляются сведения о том, что союзы по строению бывают простые и составные.

Простыми союзами называются союзы, состоящие из одного слова, например, и, а, но, да, что, если, когда и др. Союзы, которые состоят из двух и более слов, называются составными: потому что, так как, как будто, оттого что, вследствие того что, не только — но и, в силу того что, с тех пор как, до тех пор пока и др.

Видео:Легкое задание №25 | Русский язык ЕГЭ 2023 | Оксана КудлайСкачать

Сочинительные и подчинительные союзы

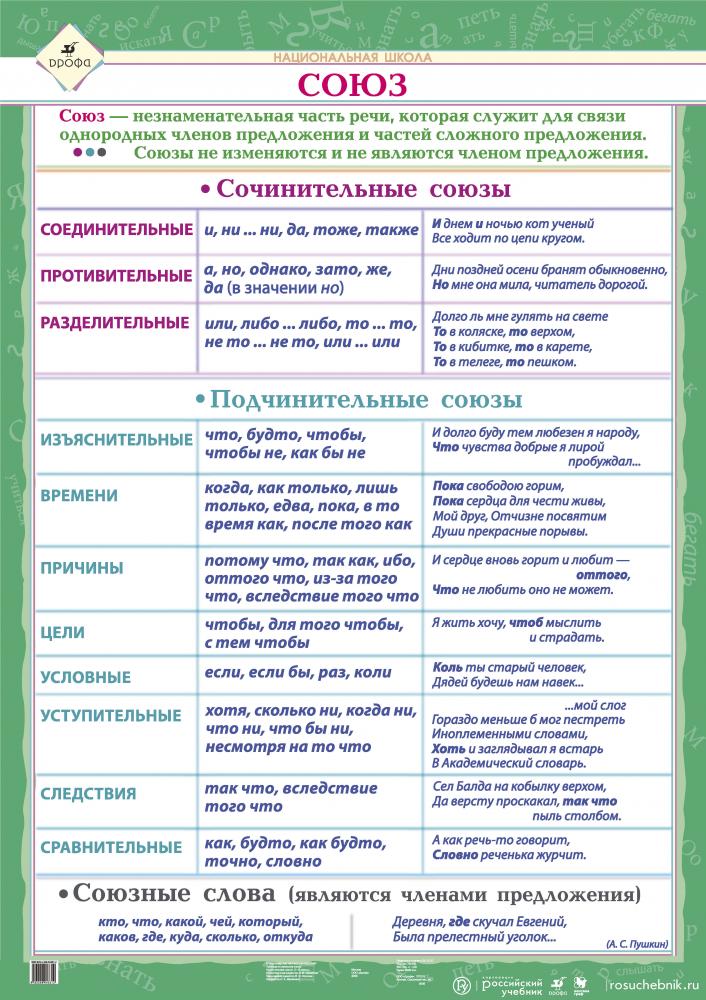

По значению союзы делятся на две группы: сочинительные и подчинительные.

Сочинительные союзы (и, а, но, да, или, ни — ни, то — то и др.) по значению делятся на три разряда:

| Соединительные союзы | Противительные союзы | Разделительные союзы |

|---|---|---|

| и, да, ни — ни, и — и, не только — но и, как — так и, тоже, также и др. | а, но, да (в значении но), зато и др. | или, либо, то — то, не то — не то, или — или и др. |

| Эти союзы имеют значение соединения (и это, и то): И пращ, и стрела, и лукавый кинжал щадят победителя годы. | Эти союзы имеют значение противопоставления (не то, а это): Не от росы урожай, а от поту; Труд при ученье скучен, да плод ученья вкусен. | Эти союзы имеют значение разделения (или то, или это): Всю ночь огонь то разгорается, то гаснет; Либо рыбку съесть, либо на мель сесть. |

Подчинительные союзы (когда, что, чтобы, если, так что, потому что, как, как будто и др.) связывают простые предложения в сложноподчиненное: Я хочу, чтобы вы были хозяевами неба.

Подчинительные союзы по значению делятся на следующие разряды:

| Временные (указывают на время): когда, пока, едва, лишь, лишь только и др. | Когда мы возвращались домой, было темно и тихо. |

| Причинные (указывают на причину): потому что, так как, оттого что, ибо и др. | Я надел старую шинель и взял зонтик, потому что шел дождь. |

| Целевые (указывают на цель): чтобы (чтоб), для того чтобы, с тем чтобы и др. | Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. |

| Условные (указывают на условие): если, раз, если бы и др. | Если хочешь узнать человека, посмотри на его друга. |

| Уступительные (указывают на противоречие одного события другому): хотя; несмотря на то, что; пускай и др. | Хотя было еще рано, но ворота оказались запертыми; Никто из нас не чувствовал ни малейшей усталости несмотря на то, что поход длился уже несколько суток; Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету. |

| Сравнительные (указывают на сравнение): как, как будто, словно и др. | Журавли летели быстро-быстро и кричали грустно, будто звали с собой. |

| Следственные (указывают на следствие): так что. | В сенях дуло со всех сторон, так что едва не погасла свеча. |

| Изъяснительные (указывают на то, о чем говорят): что, чтобы, будто и др. | Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. |

На наш взгляд, на этом этапе целесообразно вспомнить о видах синтаксической связи или ввести новый для семиклассников термин «виды синтаксической связи».

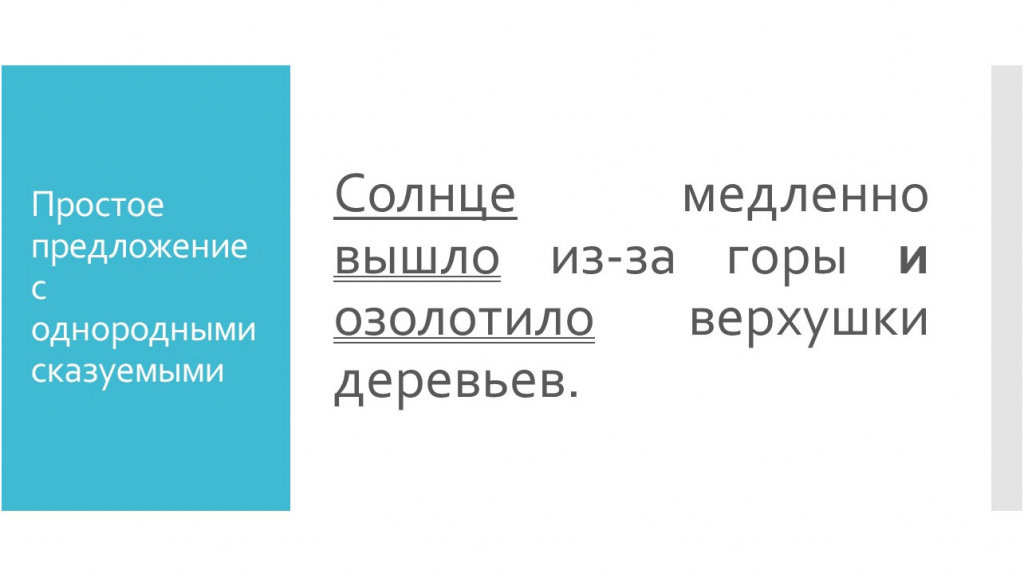

Основные виды синтаксической связи между словами и предложениями — сочинительная и подчинительная.

| Сочинительная связь | Подчинительная связь |

|---|---|

| Сочинительная связь объединяет равноправные части. Сочинением связаны части сочинительных словосочетаний (леса и луга) и сложносочиненных предложений: Гром скоро затих, но дождь все лил и лил. Основным средством связи при сочинении являются сочинительные союзы (и, а, но, да и др.) | Подчинительная связь объединяет главную (подчиняющую) и зависимую (подчиненную) части. Обычно при подчинении можно задать вопрос от главной части к зависимой: знать (что?) литературу; Я не знаю (чего?), что будет со мною. Подчинением связаны части подчинительных словосочетаний и сложноподчиненных предложений. |

Сочинительная и подчинительная связь может быть оформлена союзами, например:

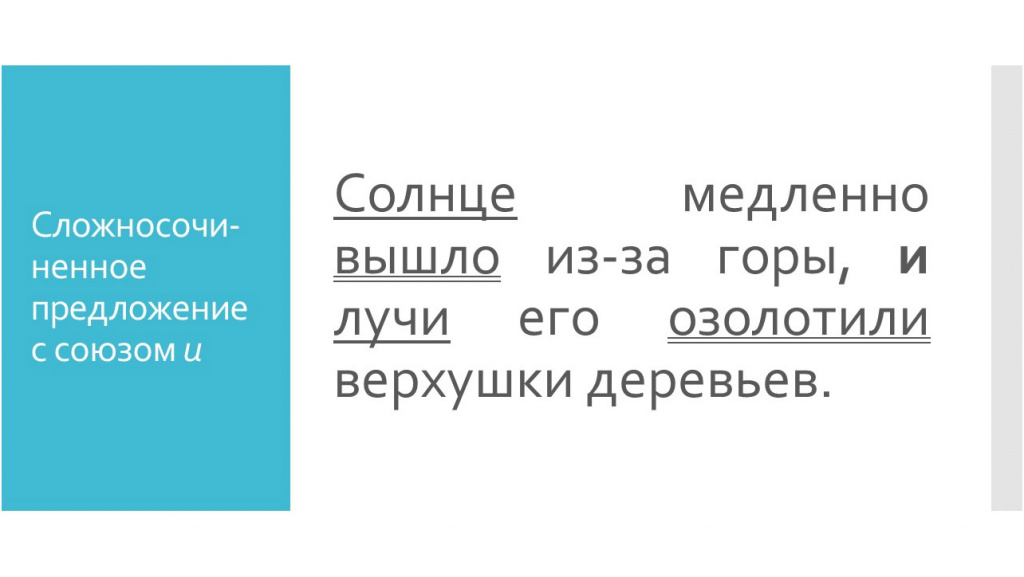

Союзы и значения сложносочиненных предложений

В девятом классе ребята узнают, что в сложносочиненных предложениях простые предложения связываются друг с другом интонацией и сочинительными союзами. По характеру сочинительного союза и значению сложносочиненные предложения делятся на три группы:

| Сложносочиненные предложения с соединительными союзами и, да, да и, а (в значении и), тоже, так-же и др. | Сложносочиненные предложения с противительными союзами но, а, да (в значении но), однако, зато и др. | Сложносочиненные предложения с разделительными союзами или (иль), либо, то — то, то ли —то ли и др. |

| Гроза разразилась, и дождь освежил томящуюся землю; Страшно выли провода на столбах, да громыхали вывески; Здесь мой голос на резком ветру загрубел, да и сердце мое огрубело. | Мир разноязычен, но все люди одинаково плачут и одинаково смеются; Все проходит, да не все забывается; Корень учения горек, зато плоды его сладки. | Можешь шагу прибавить, или силенок нет?; Либо моя речь произвела сильное впечатление, либо и без того у колонистов накипело; То ли гречка цветет, то ли речка течет. |

| В предложениях с этими союзами выражаются разнообразные значения, чаще других временные значения: одновременность и последовательность. | В предложениях этой группы одно явление (событие) противопоставляется другому. | В сложносочиненных предложениях этой группы указывается на чередование явлений (событий), на то, что возможно одно явление из названных. |

Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненных предложениях

В этом же, девятом, классе ребята узнают, что придаточные предложения присоединяются к главному или к другому придаточному подчинительными союзами (простыми и составными) или союзными словами.

Под союзными словами авторы учебников учебно-методического комплекса В. В. Бабайцевой понимают относительными местоимения, которые используются для связи простых предложений в составе сложноподчиненного.

| Подчинительные союзы | Союзные слова | |

|---|---|---|

| Простые | Составные | |

| что чтобы как когда ибо пока будто словно если и др. | потому что оттого что так как так что лишь только как будто с тех пор как в связи с тем что для того чтобы и др. | что кто как когда который какой где куда откуда и др. |

Как видим, в некоторых случаях совпадают (по написанию) простые подчинительные союзы и союзные слова. Как девятиклассник сможет отличить союз от союзного слова (например, что, как, когда) в сложноподчиненном предложении?

Чтобы отличить союз от союзного слова, необходимо помнить:

1) Подчинительные союзы не являются членами придаточного предложения, а служат только для присоединения придаточных к главному или другому придаточному:

Союзные слова не только «прикрепляют» придаточные предложения к главному (или к другому придаточному), но и являются членами придаточных предложений:

2) В некоторых случаях союз можно опустить, а союзное слово нельзя:

3) Союз можно заменить только другим союзом:

4) Союзное слово можно заменить только союзным словом или теми словами из главного предложения, к которым относится придаточное, например:

Авторы данного учебника обращают внимание девятиклассников, что умение разграничивать союзы и союзные слова нужно для правильного интонирования предложения, так как нередко союзные слова являются смысловым центром, они выделяются логическим ударением.

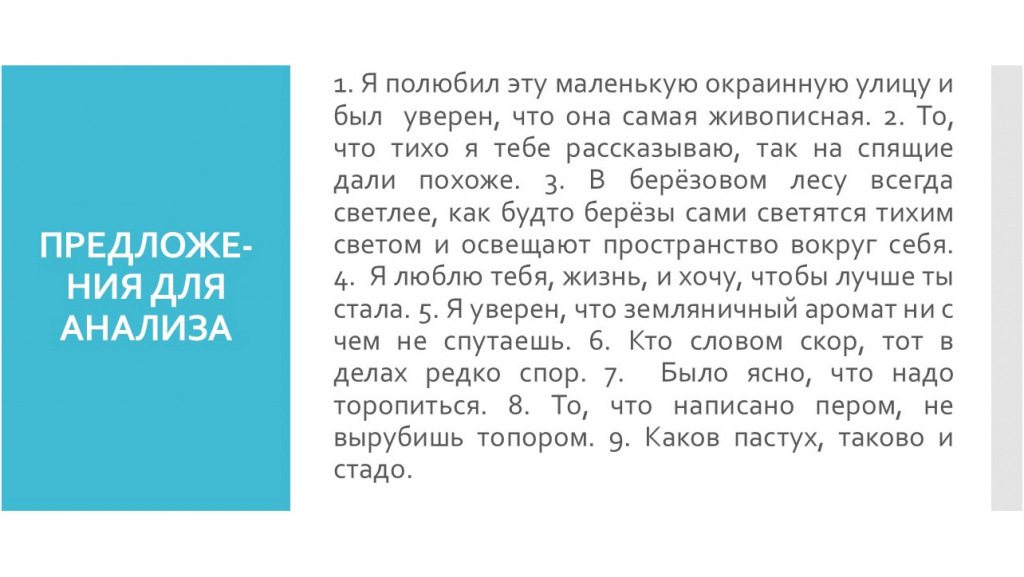

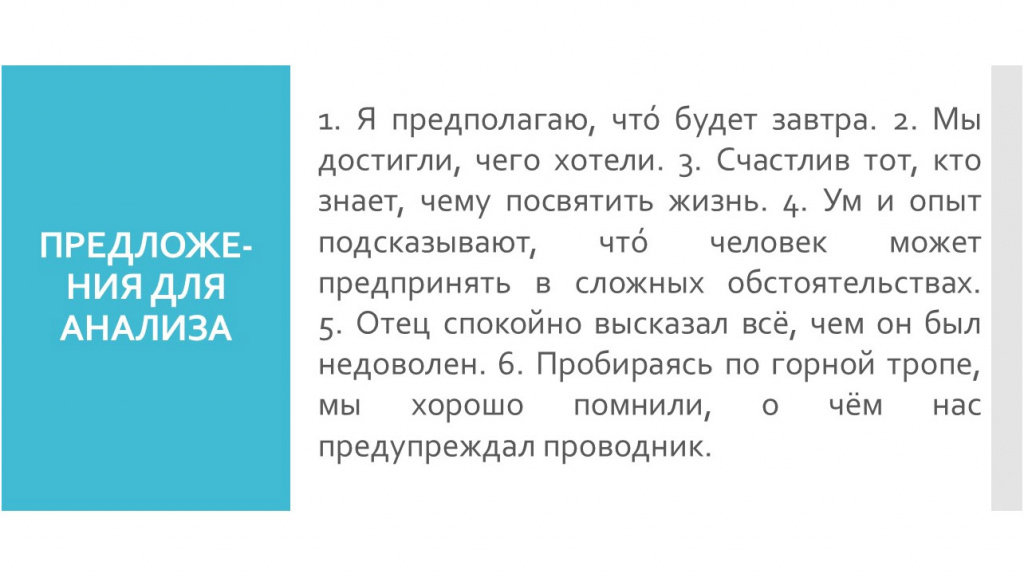

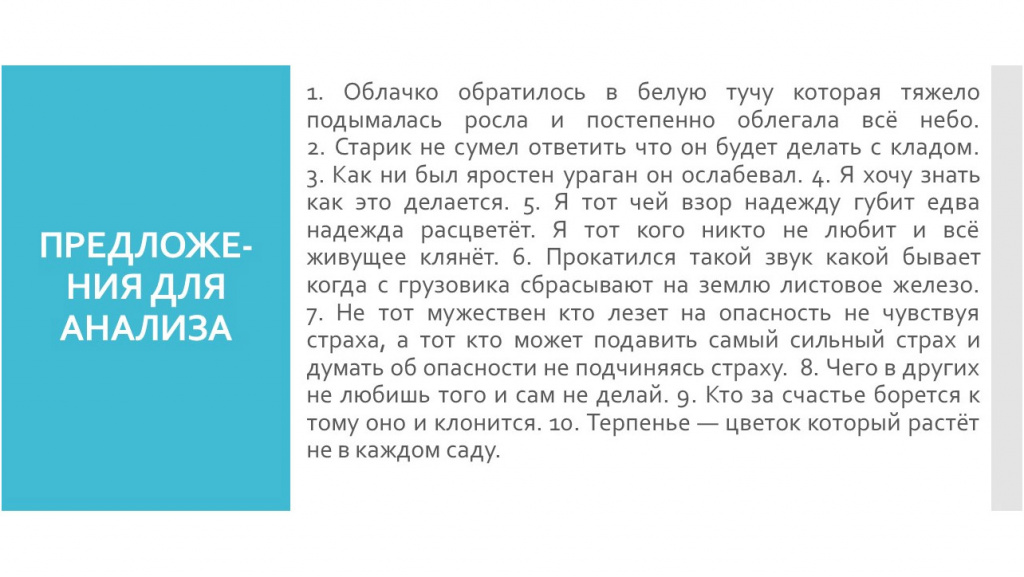

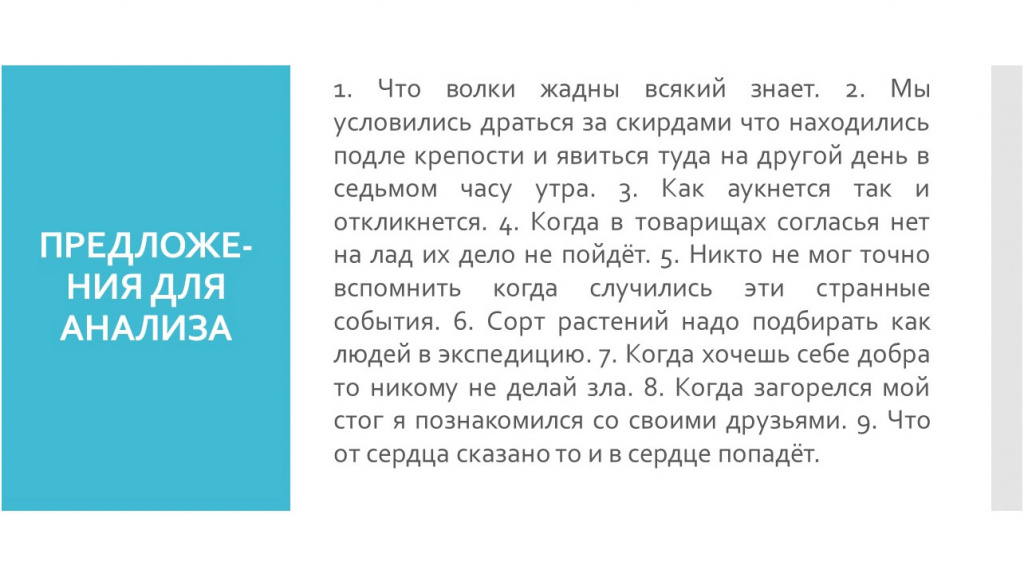

Закрепляем полученные знания о союзах и союзных словах на практике

В учебнике «Русский язык. Практика. 9 класс» Ю. С.Пичугова, А. П. Еремеевой, А. Ю. Купаловой дается ряд упражнений, направленных на формирование умения отличать подчинительные союзы и союзные слова. Приведем некоторые такие упражнения.

Эту модель или ее фрагменты можно использовать как в 9 классе, так и в 7-8 классах.

Полагаем, предложенная модель обучения поможет учителю «расставить все точки над и» при изучении союзов и союзных слов на уроках русского языка: рассмотреть их функции, особенности строения и значения союзов, их использования в сложных предложениях; особенности использования союзных слов в сложноподчиненных предложениях.